Die konzertierte Aktion von Kapital, Staat und Gewerkschaften

Politiker, Unternehmer und Gewerkschaftler erinnern sich täglich wechselseitig an die Erfüllung der nationalen Wirtschaftspflicht, die alle für eine Selbstverständlichkeit halten, und die doch jeder von ihnen auch an der Pflicht – Vergessenheit der anderen scheitern sieht – die Pflicht, endlich einen ordentlichen Aufschwung zustandezubringen. Ihre kontroversen Vorschläge, denen sie mit den Analysen der ihnen nahestehenden wirtschaftswissenschaftlichen Institute den Schein objektiver Notwendigkeit verleihen, offenbaren noch stets das gemeinsame Interesse an einer schnellen Belebung der Konjunktur; sie offenbaren deshalb aber auch, daß in den Gesetzen des Wirtschaftswachstums, auf die sie sich in ihrem Streit ideologisch beziehen, zwar das Allgemeinwohl, nicht aber der Wohlstand aller eingeschlossen ist; und sie offenbaren deshalb schließlich auch noch, daß nur die allgemeine Zustimmung zu dieser Tatsache den Aufschwung zu einer Gesetzmäßigkeit macht.

Unbestreitbar hat Hubert Polomsky, Vorstandsmitglied der Demag AG, recht mit der Feststellung,

„die Gesellschaft erwarte von der Wirtschaft eine schnelle Wiederbelebung der Konjunktur in allen Bereichen.“ (SZ, 20. 4. 77)

Denn Staat und Gewerkschaft anerkennen, daß die Notwendigkeiten der kapitalistischen Geschäftemacherei die Bedingungen sind, denen sich die Gesellschaft zu unterwerfen hat, will sie mit ihrem gegenwärtigen Hauptproblem fertigwerden, der Arbeitslosigkeit. Sie halten es also einerseits für eine Selbstverständlichkeit, daß es in der Krise zu Massenentlassungen kommt; sie sprechen andererseits bei ihrer Propaganda, Aufschwungförderung sei Arbeitsplatzbeschaffung und -Sicherung, aus, daß das Gegenteil der Fall ist. Wenn der zitierte Kapitalvertreter die Lüge,

„dieses Wachstum sei auch dringend nötig, wenn sich Europa nicht auf Millionen Arbeitslose als Dauerzustand einrichten wolle“ (SZ, 20. 4 77),

ins Feld führt, dann unterscheidet sich IG-Chemie-Chef Hauenschild mit seiner Begrüßung der staatlichen Aufschwungförderung

– wir brauchen „generell mehr als fünf Prozent Wachstum, um die Strukturprobleme der deutschen Volkswirtschaft aufzufangen und damit letztlich (!) auch mehr Arbeitsplätze zu bieten. Gerade deshalb brauchen wir zusätzlich entsprechende Strukturprogramme.“ (FR, 12.2.77) –

nur in einem: Durch das „letztlich“ beseitigt er jeden Zweifel, ob er weiß und akzeptiert, daß der Aufschwung durch Arbeitslosigkeit zustandegebracht wird. Und der Staat formuliert es im ,,Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums“ als seine politische Aufgabe, Arbeitslosigkeit durchzusetzen, soweit sie Mittel des Wachstums ist:

„Die Maßnahmen sind so zu treffen, daß sie im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung gleichzeitig zur Stabilität des Preisniveaus, zu einem hohen Beschäftigungsstand und außenwirtschaftlichem Gleichgewicht bei stetigem und angemessenem Wachstum beitragen“ (§1)

Heuchlerisch wird diese Aufgabenstellung als „magisches Viereck“ bezeichnet und die Priorität festgelegt:

„Wir können uns kein Nullwachstum leisten.“

Was die Ausführung dieses Gesetzes für die Zeiten des Aufschwungs bedeutet, zeigt deshalb nicht nur die komplementäre Verkündung der Wachstumsapostel

„Wir (!) müssen uns darauf einstellen, daß die Wachstumsraten sich auf längere Zeit kaum über dem Nullwachstum bewegen werden.“ –

es wird den Proleten auch täglich in der Zeitung vorgeführt.

Da wird an die schönen Zeiten des Wirtschaftswunders erinnert:

„Die Arbeitslosenzahl von nur 150.000 ... war kein Normalzustand“ (was stimmt), „sondern sie war Folge einer inflationären Überforderung unserer Wirtschaft“ (was nicht stimmt, aber das Interesse verrät, die Leidtragenden von der Unausweichlichkeit des kapitalistischen Normalzustandes zu überzeugen.) (L. Poullain, Westf. Landesbank, in HB, 8.3.77)

Dasselbe läßt sich auch anläßlich des Londoner Wirtschaftsgipfels als Lob der Politiker lesen:

„Es bleibt gerade angesichts der erdrückenden Unterbeschäftigung ein bemerkenswert mutiges, konsequentes Konferenzergebnis, wenn festgestellt wird: Inflation ist kein Mittel gegen Arbeitslosigkeit ... Zugleich markiert es eine Abkehr von den Sünden der Vergangenheit, vom süßen Leben über die Verhältnisse, das als eigentliche Ursache der Arbeitsmarkt(!)misere gelten muß.“ (SZ, 9.5.77)

Man mokiert sich über die trostlos rückständigen Staatsillusionen der Arbeiter:

„Da 15 Millionen Arbeitslose in der westlichen Welt ... vom Realismus des Gipfels nichts abbeißen können, da sie vielmehr auch etwas zum Trost brauchen, zumal da sich vorher ein trügerischer Horizont der Hoffnung gezeigt hatte, muß das Londoner Treffen da und dort zu herben Enttäuschungen führen.“ „Es gibt keine Wunderdroge gegen die Arbeitslosigkeit!“ (also auch keinen Vater des Beschäftigungswunders) „Der Glaube daran sollte nun endgültig überholt sein.“ (SZ, 9.5.77)

Bei der Gewerkschaft ist dieser Glaube überholt. Sie feiert den „Gipfel der 7“ als „Pfad durch den Dschungel der Rezession“; sie setzt der prognostischen Offenheit der Wirtschaftsauguren, die einen gleichbleibenden „Sockel“ von 1 Million Arbeitslosen prognostizieren („strukturelle Arbeitslosigkeit“), den Willen entgegen, bei der Erhaltung dieses Sockels für den Aufschwung mitzuwirken:

„Unsere Sorge gilt denen, die ohne Arbeit sind. Wir wollen mitreden, wann und mit welchen Folgen rationalisiert wird.“ (Welt der Arbeit, 29.4.77),

und, an die Adresse Staat gerichtet:

„Klotzen – nicht kleckern. Das ist das Gebot der Stunde.“

… was aus den Arbeitern herausgeholt werden kann

| Der öffentliche Streit um den Aufschwung ist also nichts weiter als die Auseinandersetzung darüber, was den Arbeitern alles zugemutet werden kann. Während Staat und Unternehmer erklären, es müsse mit 1 Million Arbeitslosen gerechnet werden, hält die Gewerkschaft weniger für notwendig. Den Bekundungen der Gegner, daß die Durchsetzung der Gesetzmäßigkeiten des Kapitals Klassenkampf ist, setzt sie damit nicht mehr entgegen als den Verzicht auf diesen Kampf von ihrer Seite, als die Bitte, den Bogen im Interesse des sozialen Friedens nicht zu überspannen. |  |

Die Freunde des Fortschritts aber tragen diese Bitte als Ideal eines arbeitsbeschaffenden Sozialstaats a la DDR vor. Sie verwandeln deshalb Arbeitslosigkeit in die staatliche Mißachtung des „Menschenrechts Nr. 1, des Rechts auf Arbeit“, und versetzen ihre Gewerkschaftsunterstützung mit dem harten Vorwurf an den Staat, er wisse im Unterschied zu drüben „keine Antwort auf die Frage, wie das Recht auf Arbeit gesichert werden kann“, er betreibe den „Bankrott der Beschäftigungspolitik“, und fordern kategorisch, mit der „Verschwendung von Arbeitskraft und Produktionsmitteln“ Schluß zu machen durch demokratisch kontrollierte öffentliche Investitionen – vor allem mit Rüstungsgeldern. Die ganze Gesellschaft sorgt also dafür, daß „sich die Lage der Bundesrepublik im internationalen Vergleich immer noch verhältnismäßig günstig ausnimmt“ (SZ, 25.1.77), daß die Aufschwungsgesetze der Volkswirtschaft exekutiert werden. Weswegen der Aufschwung auch seit drei Jahren programmgemäß verläuft.

Das Kapital bewältigt seine Krise

„Die ersten Wochen des neuen Jahres stehen mehr im Zeichen einer Überwindung der Rezession, als einer kraftvollen Expansion ... Die nachweisbaren Auftrage stehen in einem eklatanten Widerspruch zu den Wachstumsprognosen ... Das reale Investitionsvolumen der amerikanischen Wirtschaft, das im Jahr 1975 um 10 % geschrumpft ist, wird im laufenden Jahr rückgängig sein. Rund 25 % der industriellen Produktionskapazitäten liegen brach ... Das reale Volumen der Ausfuhr der BRD ist im vergangenen Jahr um gut 10 % geschrumpft ... Noch in keinem Land ist der Punkt erreicht, von dem ab die Wirt« Schaft aus eigener Kraft und Gesundheit, aus eigenen Erträgen neue Investitionen finanziert und rentierliche Produktionen anlaufen.“ (SZ, 25.1.77)

Solche und ähnliche Wirtschaftskommentare beschreiben mit staatlichem Interesse am nationalen Aufschwung dessen erste Phase: er beginnt mit der Bewältigung der Krise. Die Kapitalisten sehen sich in der Krise wegen der Kontraktion des Marktes, wegen des Auftragsschwunds bei steigenden Preisen, wegen des Produktionsrückgangs und wachsender Lagerbestände und wegen der daraus folgenden Liquiditätsschwierigkeiten gezwungen, unter verschärften Konkurrenzbedingungen ihr Geschäft zu machen. Gegen die Folgen ihrer gegen die Marktschranken rücksichtslosen Ausweitung der Produktion, die Absatz- und Geldschwierigkeiten haben sie dabei nur ein Mittel: die Senkung der Stückkosten. Der Grund der Krise, das mangelnde zahlungsfähige Bedürfnis der Massen, das ja als Kosten in die betriebswirtschaftliche Rechnung der Kapitalisten eingeht, und daher niedrig gehalten werden muß, wird also von ihnen nicht beseitigt. Im Gegenteil:

„Entscheidend für eine bessere Massenkaufkraft ist Kaufkraft, die keine Kosten macht ... eine Kaufkraft, die die Lohnstückkosten nicht verteuert.“ (Gesamtmetall in HB, 29.12.76)

Angriff auf die Lohnstückkosten

Deshalb gibt es für die Unternehmer aus der Krise nur einen Ausweg: trotz der beschränkten Nachfrage wieder mehr Gewinne zu machen. Das heißt, daß alle unrentablen Kosten eingespart werden durch Stillegung von Produktionsanlagen, Entlassungen, Frühpensionierungen, Einstellungsstops, Kurzarbeit und die Stückkosten der Waren gesenkt werden, um neue Marktanteile zu erobern. Weil die Preise der Rohstoffe nicht der Verfügung der Kapitalisten unterliegen (um ihre Senkung muß sich der Staat bemühen) und die Maschinen schon gekauft sind, verzichten die Kapitalisten gezwungenermaßen auch auf Kaufkraft, „die die Lohnstückkosten nicht verteuert“ und machen aus der Einschränkung ihrer Produktion das Mittel ihrer rentableren Umgestaltung. Denn das Arbeitsmaterial bietet für die Kapitalisten nicht nur den Vorteil, daß es auch bei bestehender Produktionsorganisation produktiver ausgenutzt werden kann, also bei weniger Aufträgen ohne Rücksicht auf die existenznotwendige Lohnhöhe entlassen werden, kurzarbeiten, für weniger Lohn mehr Arbeit leisten und die Maschinen besser ausnutzen kann – Entlassungen, Kurzarbeit und Reallohnverlust verschärfen auch den Zwang der Konkurrenz unter den Arbeitern und erleichtern damit die Durchsetzung der Intensivierung, die Neufestsetzung des Verhältnisses von Lohn und Leistung zuungunsten der Arbeiter und die Entlassungen, weil die Arbeiter sich mehr anstrengen müssen, also jeder für zwei arbeitet, um seinen Arbeitsplatz zu erhalten und den fürs Leben notwendigen Lohn zu verdienen.

|

|

Die Kapitalisten haben diesen Zwang weidlich ausgenutzt, 1 Million Arbeitslose geschaffen, kräftig kurzarbeiten lassen, seit drei Lohnrunden Reallohnverluste durchgesetzt und auf dieser Grundlage die Arbeit so sehr intensiviert, daß nicht nur die SZ verhalten jubeln kann:

„Unsere Industrie ist mit den hohen (!) Lohnsteigerungsraten verhältnismäßig besser fertig geworden als andere Länder, so daß sich unsere Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt wieder gefestigt hat.“ (SZ, 25.1.76)

Was das auf der einen Seite bedeutet, kommentiert der Spiegel mit Sorge um Staatsbelastungen und sozialen Frieden:

„Es zeichnet sich ein Sockel von Dauer-Arbeitslosigkeit ab. ... Ungelernte, Alte und Kränkelnde machen den harten Kern der strukturellen Arbeitslosigkeit aus: Personen, die den verschärften Leistungsansprüchen der Firmen nicht mehr genügen.“ (36/76) „Die wieder Berufstätigen verdienten im Schnitt etwa 100 DM netto weniger im Monat als vor Verlust des früheren Arbeitsplatzes.“ (5/77)

Die andere Seite spricht aus den Berechnungen der Wirtschaftsinstitute, die für 1976 durchschnittlich 14% Gewinnsteigerung berechnet haben, und aus den Lageberichten der Unternehmer:

„Deutsche Texaco in schwarzen Zahlen. Verluste im Ölgeschäft bedeutend geringer.“ „109 % Gewinnplus. Bayer erhöht für 1976 die Dividende.“ „Januar bis September. 93 % mehr Gewinn bei Hoechst.“ „Bei MAN haben sich die Auftragsbücher kräftig gefüllt. Im ersten Halbjahr Umsatz um 25, Aufträge um 40 Prozent gestiegen/ HV beschließt Kapitalerhöhung.“ „Bayerns Wirtschaft wächst wieder schneller.“ usw.

Die Lageberichte bestätigen aber nicht nur die paradoxe Behauptung von Marx: weil die Lohnarbeit die Quelle des Profits ist, ist die Einsparung von Arbeitern Mittel der Profitsteigerung; sie beseitigen auch alle Zweifel an der Richtigkeit der eigentümlichen Marxschen Schlußfolgerung, daß deshalb der Profit zur Einsparung von noch mehr arbeitsamen Händen wieder angelegt werden muß, daß der Kapitalist sein Geschäft nur dann ausweiten kann, wenn er durch den Einsatz produktiverer, aber teurerer Maschinen die Lohnkosten weiter gesenkt hat. Denn die zitierten Berichte versäumen nie Kritik an der eigenen Wirtschaftslage:

Texaco: „Absatz von schwerem Heizöl wegen der unzureichenden Erlöse auf die bei der Rohölverarbeitung als Kuppelprodukt anfallenden Mengen beschränkt.“ „Sorgen bereitet Bayer die Faserpartie. Überproportional hohe Verluste ...“ Hoechst: „Die Produktionsauslastung ... wird mit 80 % angegeben. Seit Spätsommer habe sich jedoch die Auslastung in den Fädenbetrieben der deutschen Faserwerke erheblich verschlechtert.“ MAN: „Die Zahlen stellen eine beachtliche Grundauslastung für die Zukunft dar, lassen aber nicht ohne weiteres auf ausreichende Beschäftigungsmöglichkeiten für die nächsten 12 Monate schließen. Unbefriedigend seien die Auftragseingänge zur Zeit im ... Zur möglichen Errichtung eines Lastwagen- und Omnibuswerks in Algerien hieß es „Bayerns relativ günstige Entwicklung dürfe jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß sie im Rahmen stark unterausgelasteter Kapazitäten erfolgte ... Zurückhaltung der Verbraucher und Investoren ...“ „Noch immer ist die Ertragslage flau und die Kostenbelastung drückend.“

Sichere Profite durch Rationalisierung

Diese Berichte zeigen nicht nur, daß die Krisenbewältigung mit der Umstellung der Produktion auf Waren, die stärker nachgefragt oder schneller produziert werden können, und mit Exporten von Kapital und Waren in Länder, die bessere Bedingungen für Produktion und Absatz bieten, unterstützt wird. Sie spiegeln auch das Paradoxon der ersten Aufschwungphase: Niemand ist mit steigenden Gewinnen zufrieden oder hält sie für den Aufschwung. Nicht nur Profite müssen gemacht, sondern das Profitemachen muß gesichert werden. Auf Gewinne kommt es also nur bedingt an, nur soweit nämlich, wie sie aufgrund einer „vertrauenswürdigen“ Wirtschaftslage, eines hohen Auftragsbestands und voller Kapazitätsauslastung als Investitionen zur Erweiterung des Geschäfts, also zur Vergrößerung der Profitmasse verwandt werden können, was der Vorsitzende des Sachverständigenrates unnachahmlich auf den Begriff bringt:

„»Der Gewinn«, so Sievert, »ist in einer Marktwirtschaft zu allererst sein Erfolgsausweis, Ausweis seiner Expansions- und Überlebenskraft, nicht Indiz für eine ungerechtfertigte Bereicherung.«“ (HB, 6.1.77)

Deswegen legen sich die Unternehmer auch nicht auf die faule Haut und sind zufrieden damit, den Konkurrenten trotz der Absatzflaute ein Schnippchen geschlagen zu haben. Denn der Kosteneinsparung, durch bloße Intensivierung sind enge Grenzen gezogen, die Aufträge steigen nur zögernd, das ,,Investitionsrisiko“ verringert sich kaum und an eine Ausweitung ist deshalb nicht zu denken. Stattdessen steigert die Konkurrenz die Schwierigkeiten des gewinnbringenden Verkaufs. Die Unternehmer müssen also durch bessere Maschinen ihre Produktion produktiver machen, sie müssen rationalisieren, um mit weniger Arbeitskräften mehr und billigere Waren zu produzieren und dadurch den Absatz zu vergrößern. Und damit warten sie nicht deshalb so lange, weil sie sich auf den dauerhaften Erfolg ihrer Maßnahmen in der ersten Phase verlassen, sondern weil diese die Rationalisierungsmaßnahmen erst vorbereiten müssen. Denn diese Einsparung von Kosten kostet nicht nur viel, sie lohnt sich auch nur dann, wenn die Ersparnis an Lohnkosten die Auslagen übersteigt, die Rationalisierungen erfordern. Die teuren, neuen Maschinen zahlen sich erst dann aus, wenn aus den Arbeitern nicht mehr rauszuholen ist, wenn die notwendigen Entlassungen gewiß sind, wenn die vermehrte Produktenmenge auch absetzbar ist,– und auch dann nicht sofort, sondern erst nach einiger Zeit. Es müssen also erst die alten Maschinen vernutzt sein, die Arbeitsintensität auf ein Höchstmaß gesteigert sein, Arbeiter entlassen sein, die Absatzlage wieder etwas gebessert sein und vor allem durch diese Umstände genügend Geld für die Neuinvestitionen vorhanden sein – und eben all dies ist das Resultat der ersten Aufschwungphase. Wieder einmal bewährt sich hier die List des Kapitals, die Mittel der Gewinnsteigerung und die gestiegenen Gewinne als Voraussetzungen für neue Gewinnsteigerungen wirken zu lassen: Die Belegschaft ist reduziert – bei Einführung der neuen Maschinen brauchen nur noch wenige entlassen zu werden, für die Beschäftigten hat sich schon vor der Rationalisierung das Verhältnis von Lohn und Leistung durch Intensivierung und Lohnraub verschlechtert (dabei hat die Drohung mit bevorstehenden Rationalisierungen ihr übriges getan, sie gefügig zu machen), die alten Maschinen werden deshalb schneller vernutzt, so daß das ausgelegte Sachkapital schneller zurückfließt, Auftragsverbesserungen werden zwischenzeitlich durch Überstunden bewältigt, und je besser dies alles gelungen ist, umso mehr Gewinne sind auch vorhanden, die – wenn es soweit ist – für die Rationalisierungsauslagen zur Verfügung stehen. Und wer diesen „Erfolgsausweis“ vorzuweisen hat, der bekommt auch am leichtesten die notwendigen Kredite, die er braucht, und hat die besten Voraussetzungen, sich bei anderen Unternehmen einzukaufen oder sich mit ihnen zusammenzuschließen, weil die Größe der technischen Neuerungen und Investitionskosten es erfordert.

Mehr Profit mit weniger Arbeitern

So ist die zweite Phase des Aufschwungs, die wir gegenwärtig erleben, dadurch gekennzeichnet, daß zum Zwecke der späteren Geschäftsausweitung die Technik, die weiterentwickelten Möglichkeiten der Produktivitätssteigerung dafür eingesetzt werden, Arbeiter überflüssig zu machen und die übrigen vermehrt auszubeuten. Und da die Kapitalisten durch ihre Konkurrenz diese »Segnungen« der Technik sich wechselseitig aufzwingen, sich alle durch Rationalisierungen darauf vorbereiten, auf der verbesserten Grundlage ihr Geschäft wieder auszuweiten, sind die Wirtschaftsseiten mit sorgenvollen Betrachtungen über die gegenwärtigen Investitionswirkungen gefüllt, in denen die Gleichung „Investitionen = Arbeitsplätze“ widerlegt, aber nicht aufgegeben wird.

„Das Münchner Ifo-Institut etwa ermittelt in einer Firmenbefragung, daß 80 Prozent aller geplanten Investitionen nicht den Produktionsapparat ausbauen, sondern die Fertigung rationalisieren, also Arbeitskräfte einsparen sollen. Obwohl (!) die westdeutschen Industrieunternehmen in den letzten beiden Jahren ungefähr 70 Milliarden Mark investierten, arbeiteten im ersten Halbjahr 1976 etwa 824.000 Arbeitnehmer weniger in der Industrie als Anfang 1974. Sogar (!) im ersten Halbjahr 1976, als die Gewinne im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent stiegen, sank die Zahl der Beschäftigten noch einmal um 1,7 Prozent.“ (Spiegel 12/77)

Die Unternehmer dagegen, die sich dem Zwang ausgesetzt sehen, für die Sicherung ihrer künftigen Gewinne Kosten auf sich zu nehmen, deren Nutzen nicht nur von ihrem eigenen Geschick, sondern auch von der vermehrten Nachfrage anderer Unternehmen, also von Rationalisierungen in anderen Wirtschaftszweigen abhängen, haben andere Sorgen:

„Wenn es aber benachbarten Industrien in die Petersilie hagelt, dann kann man auch der Blütenpracht im eigenen Schrebergarten nicht froh werden.“ (HB, 77)

Die einzelnen Kapitale sind also wechselseitig voneinander abhängig: Das heißersehnte eigene Wachstum, die Ausweitung des Geschäfte, findet erst dann statt, wenn nicht nur sie die nötigen Voraussetzungen geschaffen haben, sondern wenn durch allseitige Rationalisierungen für alle Kapitalisten die Bedingungen wieder günstig geworden sind und sich deshalb der Markt erholt. Dieser schwierige Zirkel, der jedem Kapitalisten im Interesse an einer allgemeinen Marktbelebung bewußt wird, läßt die feindlichen Brüder keineswegs ruhen. Sie besinnen sich auf ihre gemeinsamen Interessen und lassen ihren Unternehmerverband auf den Plan treten und der Beschwerdestelle für solche Probleme, dem Staat, bedeuten, daß er nicht für wissenschaftliche Streitereien über die Wechselwirkung von Investitionen und Nachfrage da sei, sondern für ihre beschleunigte Durchsetzung, also für die Schaffung von Nachfrage und für die Bezuschussung von Investitionen:

„Im Streit um Henne oder Ei, ob Investitionen sich Nachfrage schaffen, oder Nachfrage sich Investitionen erzwingt, ist mittelfristig alles klar: die Nachfrageerwartung des Unternehmers ist Vorbedingung der Gewinnerwartung und läuft damit der Investitionsentscheidung voraus. Je labiler und je geringer die künftige Nachfrage einzuschätzen ist, um so mehr wird der Unternehmer von Expansion auf Konsolidierung umschalten.“ (Der Arbeitgeber 5/77)

Den Unternehmern kann geholfen werden:

„Da im privaten Sektor genügend Liquidität vorhanden ist, käme es darauf an, mit den knappen öffentlichen Mitteln möglichst viele Privatinvestitionen her- vorzulocken, die nicht nur für eine bessere Auslastung der Kapazitäten, sondern mittelfristig auch für ein stärkeres Wachstum der Kapazitäten und damit für mehr Arbeitsplätze sorgen.“ (FR, 5.3.77)

Neben ihrem gemeinsamen Anspruch an den Staat, seine gewohnten Anstrengungen für die Volkswirtschaft zu intensivieren, tragen sie weiterhin ihre Konkurrenz um besondere Staatsvergünstigungen in der Form aus, daß sie die Wechselwirkung von Marktbelebung und Investitionen als Argument für ihr jeweiliges Geschäft ins Feld führen. Die Bauwirtschaft fordert verstärkte staatliche Unterstützung mit dem Hinweis, ihre Gewinne seien ein bevorzugter Beitrag zur Gesundung der Volkswirtschaft, und ein Vertreter der Investitionsgüterindustrie, MAN-Chef Moll, bedauert, daß der Staat den „Innovationszyklus“ vernachlässige („durch ständige Rationalisierungen in der Gütererzeugung entsteht ein Bedarf an Investitionsgütern, durch den ständig Arbeitskräfte aus anderen Industriezweigen zur Investitionsgüterindustrie umgesetzt, also hingezogen werden“); eine schöne Abwandlung des alten apologetischen Behauptung, die kapitalistische Anwendung der Maschinerie setze keine Arbeiter frei!), verkauft Rationalisierungen nicht nur als Arbeitsplatzbeschaffung, sondern auch als Reallohnsteigerung „bei gleichbleibendem Nominallohn“ („weil infolge Rationalisierung bei gleichem Aufwand mehr Güter zu geringeren Stückkosten produziert werden können“(SZ, 5./6. 2. 77) ) – und das alles nur, weil seine Branche durch Rationalisierungen in anderen Branchen das große Geld verdient.

Es stimmt das Kapital also keineswegs dankbar, daß der Staat es in der Krise bei Rationalisierungen unterstützt hat. Im Gegenteil: alles, was – die Klagen zeigen es – der tatkräftigen Beförderung durch den Staat bedarf, ist die Leistung der Unternehmer,

„die durch energische Konsolidierung ihrer eigenen Verhältnisse 1975 und 1976 unter größten Schwierigkeiten eine wichtige Voraussetzung dafür schufen, daß der Grund für eine verbesserte Investitionsneigung gelegt wird. Zu Ende geführt ist dieser Prozeß noch keineswegs. Vor allem aber verträgt er keine neuen Störungen, sondern bedarf im Gegenteil der versteigenden Flankierung.“ (ehemaliger BDI-Präsident Sohl, HB, 31.12.76)

Der flankierenden Maßnahmen sind viele, wie Schleyer dem Staat drohend vorführt. Die Regierung soll

„auf weitere Belastungen der Wirtschaft verzichten, statt kurzatmiger Maßnahmen wie der Investitionszulage“ (Schleyer meint statt »statt« natürlich »zusätzlich zu«) „die Investitionsbereitschaft der Unternehmer dauerhaft durch eine entsprechende Steuerpolitik stützen“, sie soll „nach einer Phase gesellschaftspolitischer Experimente“ („die unternehmerische Leistung wird in der Politik unterbewertet“) „für die Rückgewinnung des gesellschaftspolitischen Vertrauens“ sorgen, d.h. die „Wirtschaftskraft stärken, weil sonst vor allem der soziale Friede in Zukunft nicht gesichert werden könne“; sie soll gegen „überzogene Lohnpolitik“ einschreiten und gefälligst bedenken, „daß die jetzt erreichte Form der paritätischen Mitbestimmung das Vertrauen der Investoren in die ordnungspolitische Konformität des Gesetzgebers alles andere als gestärkt habe.“ (FAZ, 10.12.76/ FNP, 19.1.77)

Kurz, dem Staat wird mit gekonnter Heuchelei gedroht, daß seine „politische Stabilisierung“ mit der Unterstützung der Wirtschaft steht und fällt und er sich deshalb ganz den unternehmerischen Standpunkt zu eigen machen und ohne Rücksicht auf das Ausbeutungsmaterial ihre Belange befördern müsse.

Das Staatsinteresse am Fortschritt des Kapitals

Daß ohne verstärkte Staatshilfen der erwünschte Aufschwung nicht zustandekommt, ist auch den Staatsmännern und -Schreibern eine solche Selbstverständlichkeit, daß sie bei deren Diskussion sogar vergessen, daß der Staat jederzeit Wirtschaftspolitik betreibt:

„Noch haben die Erholungssymptome etwas Artifizielles; der Kreislauf der Nachfrage in den meisten Industrieländern muß nach wie vor durch die Transfusion einer enormen staatlichen Geld- und Kreditschöpfung gestärkt werden ... Noch läuft der Wagen der Konjunktur am Schleppseil staatlicher Konjunkturfinanzierung.“ (SZ, 25.1.77)

Die Lüge, der Staat könne oder würde seine Wirtschaftspolitik einstellen, wenn

„die Wirtschaft aus eigener Kraft und Gesundheit neue Investitionen finanziert und rentierliche Produktionen anlaufen“ (SZ, 25.1.77)

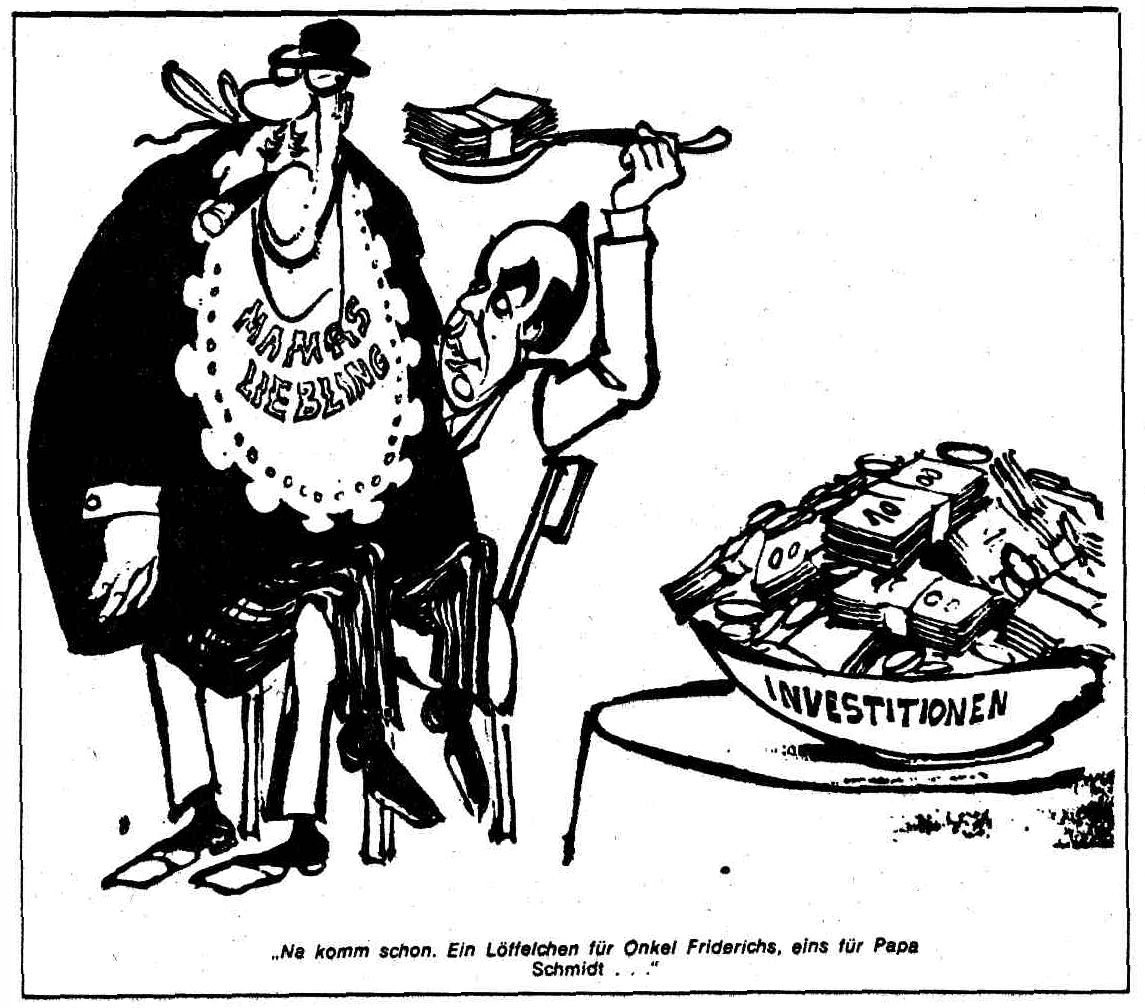

dient allein der Legitimation des Gegenteils: der Staat soll diese Eingriffe in die Wirtschaft verstärken. Wenn der Kanzler am 1. Mai den Unternehmern Untätigkeit in Sachen Arbeitsplatzschaffung vorwirft – „Unternehmer sollt ihr sein, nicht Unterlasser!“ – hat er alles andere im Sinn, als seine tatkräftige Aufschwungpolitik einzustellen,

er bekundet allein das unbedingte staatliche Interesse am Fortschritt der Unternehmer. Schmidt weiß, daß nicht zuletzt seine politische Karriere von diesem Fortschritt abhängt. Denn die Krise trifft auch den Staat, dessen Steuereinnahmen sinken, dessen Finanzen aber durch Unternehmer- und Arbeiteransprüche verstärkt strapaziert werden und dessen Regierung daher die wachsende Unzufriedenheit aller Bürger trifft.

Durchforstung des Haushalts für die Aufforstung der Wirtschaft

Deshalb hat die Regierung nicht gezögert, die ,,Haushaltsposten durchzuforsten“, also nach den Kriterien umzuverteilen, wieweit sie das Wirtschaftswachstum befördern und dadurch dem Staat mehr Steuereinnahmen bringen. In Erfüllung der gesetzlichen Selbstverpflichtung des Staates

– „Im Bundeshaushalt sind Umfang und Zusammensetzung der Aufgaben und der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zu Lasten künftiger Rechnungsjahre so zu bemessen, wie es zur Erreichung der Ziele des § 1 erforderlich ist.“ (§ 5, Abs. 1 , StbG) –

hat sie in den vergangenen drei Jahren zielstrebig die Unterscheidung zwischen „produktiven“ und „konsumtiven“ Staatsausgaben zur Anwendung gebracht. Sie hat alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die »produktiven«, d.h. unmittelbar wirtschaftsfördernden Ausgaben zu erhöhen und gegenüber der Wirtschaft „Verpflichtungen“ einzugehen, und auf der anderen Seite an den »konsumtiven« Ausgaben zu sparen, d.h. sich den staatlichen „Verpflichtungen“ des sozialen Netzes zu entziehen und auch diese Mittel produktiven Aufgaben zuzuführen. Getreu der Devise, daß

„das Wirtschaftswachstum nicht nur Zielkomponente, sondern ständige Bedingung für die Wirtschafte und Finanzpolitik“ (Möller, S. 94)

ist sie auch die andere Seite des staatlichen Haushaltsproblems tatkräftig angegangen, das gesunkene Staatseinkommen mit Gesetzesgewalt wieder aufzubessern, ohne die Nutznießer der produktiven Staatsmaßnahmen zu treffen. Da die staatlichen Einnahmeinteressen hinsichtlich der Unternehmergewinne mit ihrem Zweck, der Erhaltung der staatlichen Einnahmequellen, kollidieren, stellt er hier sein Steuerinteresse nicht nur zurück, um es an anderer Stelle umso mehr geltend zu machen, er macht den Steuerverzicht zum Mittel der Wirtschaftspolitik.

Ohne sich darum zu scheren, daß sie unseren Rechts- und Sozialstaat damit als eine wenig liebenswerte Institution erweisen – sie wissen ja, daß sie für ihre Leistungen als Politiker gewählt werden –, widmen sich die Politiker der staatlichen Aufgabe,

„zu einer für das Wachstum unabdingbaren Kapitalbildung sowie zur Schaffung und Verwertung des technischen Fortschritts beizutragen“ (Möller, S. 95),

also den Gesetzen des Kapitals zur Durchsetzung zu verhelfen. Und das dauernde Gejammer über die Ohnmacht des Staates beweist nur, daß er alles in seiner Macht stehende tut, die Kapitalverwertungsschwierigkeiten mit seinen rechtlichen und wirtschaftlichen Mitteln zu beseitigen, umso mehr, je mehr ihm die Kapitalisten mit ihren Reaktionen auf die staatlichen Hilfen praktisch klarmachen, daß sie diese nur so und soweit annehmen, wie es ihren Interessen entspricht.

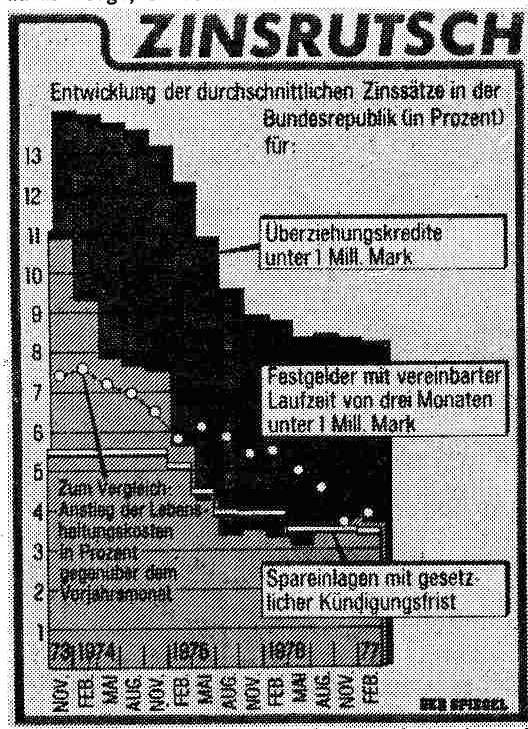

Damit wieder „rentierliche Produktionen anlaufen“ und der Markt sich belebt, erspart er ihnen zunehmend von Staats wegen Kosten, zunächst durch Senkung des Zinssatzes und Bereitstellung billiger öffentlicher Kredite, dann durch Steuererleichterungen, die von zusätzlichen Abschreibungsmöglichkeiten bis zur Senkung der Vermögenssteuer fortgeschritten sind. Er scheut also trotz Apels Behauptung, man könne

„noch etwas für die Konjunktur tun, wenn das nicht zu einer Dauersubvention ausartet“,

durchaus nicht vor Dauersubventionen zurück, wenn die zeitweiligen Sondervergünstigungen den erwünschten schnellen Aufschwung nicht bringen. Andererseits erläßt er den Unternehmern zum Dank für 1 Million Arbeitslose aber auch kurzfristige Zahlungen, wie die Erhebung einer Sondersteuer bei Arbeitplatzmangel und verschafft ihnen damit einen langfristigen Vorteil.

Nachdem gezielte Geldangebote für Investitionen wenig Erfolg hatten, hat die Regierung zur Belebung des Marktes ein 16 Milliarden Investitionsprogramm ausgearbeitet, das schon durch seinen Namen sagt, wem es dienen soll. Wenn die Kapitalisten Aufträge fordern, fallen dem Staat also seine Aufgaben ein, und er verschuldet sich zunehmend, um „schon lange fällige Infrastukturverbesserungen“ (Verkehrswesen, Wasserwirtschaft, Energiewirtschaft, Wohnungs- und Städtebau nebst 350 Millionen „zur Beseitigung der Jugendarbeitslosigkeit“) gemäß ihrer Nachfragewirkung auf bestimmte „Schlüsselbranchen“ wie Bau- und Energieunternehmen durchzuführen.

Damit auch der »private Verbraucher« den nationalen Marktpflichten nachkommt, wurde der Sparzins gesenkt, weil Vorsorge für die schlechten Zeiten jetzt hinter der „Kaufkraft, die keine zusätzlichen Kosten macht“ zurückzustehen hat, was sich durch gezielte Agitation gegen Lohnforderungen untermauern läßt:

„Es handelt sich nicht darum, daß wir alle zu wenig verdienen. Wir verdienen sehr gut. Wir verdienen besser als je zuvor, aber wir sparen 14%.“ (Schmidt)

Internationale Solidarität des Kapitals

Freilich ist es mit dieser Belebung des deutschen Marktes nicht getan:

„Wirtschaftspolitische Anstrengungen im Innern müssen ergänzt werden durch verstärkte Bemühungen um einen weltweit funktionierenden Außenhandel. Auch in den kommenden Jahren werden wir alles daransetzen, um den internationalen Handels- und Zahlungsverkehr von Beschränkungen und Pressionen frei zu halten. Für ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland ist dieser freie Austausch zwischen den Völkern lebenswichtig ... Wenn wir den von Ölpreiserhöhungen betroffenen Ländern mit Zahlungsbilanzkrediten helfen, so tun wir dies auch im wohlverstandenen Eigeninteresse.“ (Friderichs am Heiligabend im HB)

Jede Nation versucht also durch eine offensive Handels- und Außenpolitik, die je nach der wirtschaftlichen Stärke politische „Verstimmungen“ in Kauf nimmt, dem Kapital, das auf dem heimischen Markt zwar Bedürfnisse aber keine genügende zahlungsfähige Nachfrage vorfindet, möglichst billige Rohstoffe und Zugang zu ausländischen Absatzmärkten zu verschaffen und zugleich den eigenen Markt gegen die ausländische Konkurrenz zu schützen. Deswegen gestaltet sich nicht nur der Nord-Süd-Dialog recht einseitig, sondern' treffen sich auch die führenden Staatsmänner des Westens in London und beschwören sich gegenseitig, „internationale Solidarität“ zu zeigen, den „Einkaufspatriotismus“ aufzugeben und es nicht zu einem Handelskrieg kommen zu lassen. Deswegen hat vor allem Deutschland tatkräftig zur Stützung der italienischen Wirtschaft und des englischen Pfundes beigetragen und die Absicht, diese wegen ihrer Wirtschaftsschwäche nützlichen Partner zahlungsfähig zu erhalten, durch gepfefferte Auflagen unterstrichen, wie sie ihre Wirtschaft auf ein brauchbares Niveau zu heben hätten. Auch hierzu wurde in London noch einmal das entsprechende gesagt: der automatische Inflationsausgleich der italienischen Löhne und die englischen Teepausen drohen diese Länder auf das „Produktionsniveau der DDR zurückzuwerfen“.

Weil jeder einzelne Betrieb durch Verbesserung der Kosten-Gewinn-Relation seinen Beitrag zum Wirtschaftswachstum leisten soll, berücksichtigt der Staat sorgsam die unterschiedlichen Erfolgsbedingungen bei Rationalisierung und Absatzverbesserung. Den Unternehmern, die durch Fusionen, Beteiligungen usw. die profitable Erweiterung ihrer Geschäftsgrundlage betreiben und dabei „marktbeherrschende“ Stellungen zu erobern drohen, hilft er in getreuer Anwendung der Prinzipien der freien Marktwirtschaft durch großzügige Auslegung des Kartellgesetzes und extensive Anwendung seiner Ausnahmeregelungen. Die Entscheidungen des Bundeskartellamtes werden mit penetranter Regelmäßigkeit vom Berliner Kammergericht wieder aufgehoben, weil zuviel Verbote, die in besseren Zeiten der Konkurrenz dienen, jetzt marktgefährdend sind.

Des weiteren kümmert sich der Staat verstärkt um die technischen Voraussetzungen der Rationalisierungen:

„Die Forschung und Entwicklung wird vom Staat mehr als bisher gefördert, insbesondere in den kleinen und mittleren Betrieben. Denn die Forschungs- und Technologiepolitik bleibt eine wichtige Grundlage für die Modernisierung unserer Wirtschaft. Deshalb erhalten Forschungsprogramme Vorrang, die zu allgemein nutzbringenden technischen Neuerungen führen und damit (!) Arbeitsplatzinvestitionen ermöglichen“,

berichtet das Handelsblatt über Schmidts Regierungserklärung im Dezember und somit über die Absicht des Staates, dafür zu sorgen, daß die Errungenschaften der Naturwissenschaft auch weiterhin so angewandt werden, daß die Arbeiter davon weniger, dafür aber leistungsintensivere und schlechter bezahlte Arbeitsplätze haben.

Sozialleistungen für die Wirtschaft

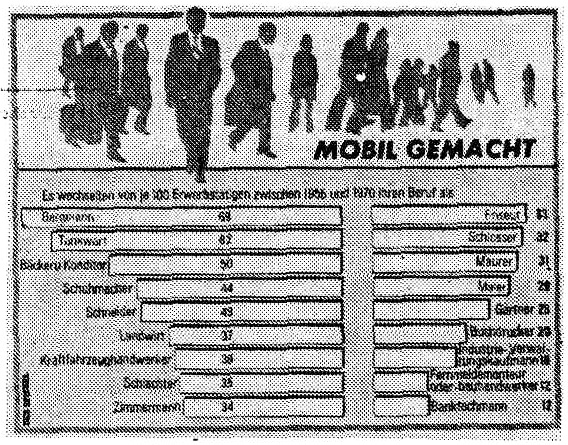

Damit die „unabdingbare Kapitalbildung und Verwertung der Technik“ nicht an den Arbeitern scheitert, knüpft der Staat sein soziales Netz enger; denn hier fallen das Interesse des Staates, sich zu entlasten, und das Interesse der Wirtschaft, das Arbeitsmaterial brauchbar zu erhalten, zusammen. Neben der Verschärfung der Klauseln des Arbeitsförderungsgesetzes unterstützt er mit Kurzarbeitsgeld, Mobilitätszulagen und verstärkter, sowie mehr auf die Wirtschaftsbedürfnisse ausgerichteten Umschulungsprogrammen die Mobilität und Dequalifizierung der Arbeiter. (Vgl. MSZ Nr. 9/76 „Das Recht auf Arbeit und wie der Staat den Arbeitslosen dazu verhilft“.)

Weil der Staat an der Wirtschaftsförderung nicht spart, sondern Steuereinnahmen opfert und sich verschuldet

– „Wir haben in der Tat auf dem Wege von Steuererleichterungen, Konjunktur- und Arbeitsprogrammen – demnächst durch das Programm der »Zukunftsinvestitionen« – bewußte Haushaltsdefizite herbeigeführt, um so die Wirtschaft anzuregen.“ (Schmidt) –,

nimmt er auch die Versicherung der Volkswirtschaftslehre ernst, daß kaum

„gesamtwirtschaftliche Bedenken gegen eine Erhöhung der Staatsschuld in Depressionszeiten“ bestehen, weil „die zukünftige Steuerkraft des Staates ... eben durch diese Kredite, die ja der Überwindung der Depression dienen, gesichert“ wird. (Fischer-Lexikon, Staat und Politik, 378).

Er verzichtet auf Verschuldung für Sozialausgaben, holt sich statt dessen bei den Sozialversicherungen die Gelder, deren unproduktive Zweckbindung ihm nicht paßt, und schreitet durch „Rentensanierung“ „Gesundheitskostendämpfung“ und geplante Mehrwertsteuererhöhung (gegen die nur der mögliche Nachfragerückgang spricht) zur „Konsolidierung aller öffentlichen Haushalte“, um sich nicht allein auf die künftige Steuerkraft verlassen zu müssen. Denn, sagt Schmidt,

„Der Kurs unserer Haushaltspolitik ist klar: wir haben in der Zeit der Rezession antizyklische Finanzpolitik betrieben. Die Hinnahme hoher Defizite aus zusätzlicher Leistung bei ausbleibenden Einnahmen war volkswirtschaftlich notwendig. Nunmehr muß die bereits im Herbst 1975 eingeleitete Konsolidierung aller öffentlichen Haushalte fortgesetzt werden.“ (Schmidt im HB),

und erklärt damit den Arbeitern, daß gerade dann, wenn sie die Leistungen der von ihnen finanzierten Versicherungen gegen die Wirkungen des von Staat und Kapital durchgesetzten Wachstums am nötigsten brauchen, die Abgaben erhöht und die Leistungen verringert werden müssen, (vgl. MSZ Nr. 16/77 „Im sozialen Netz“).

Die soziale Leistung des Sozialstaats besteht also darin, die dem Staat von den Arbeitern abgerungenen Sozialleistungen nicht nur von diesen finanzieren zu lassen, sondern als Mittel der Wirtschaftspolitik gegen sie zu verwenden. Rücksichtnahme ist dabei nicht vonnöten, denn für den sozialen Frieden sorgt in der BRD die Gewerkschaft.

Der gewerkschaftliche Beitrag zum Aufschwung

Kapital und Staat führen mit ihren Aktivitäten vor, daß der Aufschwung des Kapitals nur dann zustandekommt, wenn die Arbeiter seine Gesetze, die zu ihren Lasten gehen, exekutieren helfen, wenn sie also ihre Konkurrenz untereinander austragen, ihr staatsbürgerliches Verzichtsbewußtsein strapazieren und sich so als Mittel bewähren. Die Interessenorganisation der Arbeiter schafft hierzulande diese unabdingbare Voraussetzung des Aufschwungs, indem sie die Abhängigkeit der Arbeiter von Kapital und Staat in eine positive Voraussetzung der Arbeiterexistenz verwandelt, an die Stelle des gewerkschaftlichen Kampfs für die Arbeiterinteressen den gewerkschaftlichen Kampf für den nationalen Aufschwung setzt und die Arbeiterbelange nur noch unter dem Blickwinkel ihrer volkswirtschaftlichen Nützlichkeit geltend macht – und das heißt gar nicht.

Arbeitslosigkeit vom Standpunkt des Fortschritts

Statt arbeitsloser Arbeiter ist deshalb die Arbeitslosigkeit ihr Hauptproblem: sie ,,kostet die Gesellschaft viel Geld“, ist eine „unnötige Verschwendung gesellschaftlicher Produktivkraft“, eine „Gefahr für den sozialen Frieden“, kurz – sie gefährdet den Staat, dem man deswegen Bescheid sagen muß:

„Der DGB hat in einem Brief an den Bundeskanzler Schmidt mit Nachdruck unterstrichen, daß die Gefahr hoher Dauerarbeitslosigkeit für die politische und gesellschaftliche Stabilität der Bundesrepublik den Mut zu einem großen Schritt in der Wachstums- und Beschäftigungspolitik erfordert.“ (gewerkschaftspost feb 77)

Die Gewerkschaft verzichtet also auf Angriffe gegen die Unternehmer, die mit der Auffüllung der Reservearmee den Aufschwung voranbringen, und macht ihnen statt dessen den harten Vorwurf, daß sie „rückständig“ sind, „die Entwicklung verschlafen“ und nicht soviel investieren, wie volkswirtschaftlich vernünftig“ wäre. Arbeitslosigkeit will sie also nicht verhindern, sondern gemeinsam mit dem Staat den Kapitalisten ersparen, was für ihn die beste Grundlage ist, sie zu schaffen.

Deswegen unternimmt die Gewerkschaft auch nichts gegen Intensivierung und Rationalisierung, sondern überlegt auch hier nur öffentlich, ob die Unternehmer ihr Aufschwunggeschäft gut genug betreiben. So kritisiert Vetter,

„die Gewerkschaften hätten zwar dafür Verständnis, daß die Bundesrepublik^) als rohstoffarmes Land stark rationalisieren müsse, jedoch ein beachtlicher feil der derzeitigen Rationalisierungsmaßnahmen sei nicht notwendig.“ (HB, 19.1.77)

und verlangt von den Protagonisten des Wachstums, mehr Verantwortung für die Wirtschaft zu zeigen. Wo der Arbeitervertreter sich mit dem Unternehmer darin einig weiß, daß „die Bundesrepublik“ gezwungen sei, die Arbeiter auszubeuten, und lediglich die bescheidene Frage anmeldet, ob es nicht dem „Fortschritt“ zuträglicher sei, auf die eine oder andere Entlassung zu verzichten, fällt es seinem Gegner leicht vorzuführen, wie sein Gedanke zu Ende gedacht gehört:

„Im Interesse der Erhaltung der Arbeitsplätze sei es notwendig, die Kostenstruktur der Betriebe so zu gestalten, daß die deutschen Produkte international wettbewerbsfähig blieben. Dazu gehöre auch die Rationalisierung der Arbeitsvorgänge“ (HB, 11.3.77),

weiß DIHT-Präsident von Amerongen dem um die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Industrie besorgten Gewerkschafter zu berichten.

Lohnhöhe vom Standpunkt der gesamtwirtschaftlichen Lage

Die Gewerkschaft sorgt auch mit für die Durchsetzung einer weiteren Grundbedingung des Aufschwungs, des Lohnabbaus. Denn in Lohnverhandlungen, in denen die Unternehmer ihr die Konfrontation aufzwingen, verwandelt sie auch diese Existenznotwendigkeit der Arbeiter in eine volkswirtschaftliche Rechengröße, argumentiert mit dem volkswirtschaftlichen Unsinn von der kaufkraftfördernden Wirkung der Lohnkosten und streitet sich darum, welche Lohnsteigerungen „gesamtwirtschaftlich verantwortbar“ seien. Der Tarifpartner rechnet es ihr ungerührt vor:

„Nach der jahrelangen Gewinnkompression, die 1976 erst zum Teil korrigiert wurde, würde ein erneuter Einbruch bei den Gewinnen den Aufschwung und die Aussichten auf eine Verbesserung der Beschäftigungslage abermals gefährden.“ (Spiegel, 1/77)

Weil die Gewerkschaft schon in den Ausgangsforderungen die „gesamtwirtschaftliche Lage“ berücksichtigt, stellt sie sie nur auf, damit der Reallohnverlust, den sie anstrebt, als hart erkämpfter Kompromiß zustandekommt. Und sie hat für den offen angepeilten Kompromiß wirklich noch zu kämpfen, weil die Unternehmer – ihres Vorteils gewiß – um Prozente streiten können. Diese Strategie hat der Gewerkschaft inzwischen von der Presse neben dem nie verstummenden Vorwurf, die Lohnforderungen seien zu hoch, den hämischen Kommentar eingebracht, sie sollte doch ihren Marsch in die „konjunkturpolitische Vernunft“ ohne das alberne „Säbelrasseln“ machen. Dabei leistet man sich sogar Verständnis für die eigentliche Schwierigkeit der Gewerkschaft, die darin liegt, den Mitgliedern den Lohn-,,kompromiß“ beizubringen. Zur, Bewältigung dieser Schwierigkeit setzt die Gewerkschaft das Instrumentarium, mit dem sie sich der Unterstützung der Mitglieder beim Kampf für ihre gemeinsamen Interessen versichert und ihn führt, für den umgekehrten Zweck ein: zur Vorbeugung gegen gewerkschaftsinternen Widerstand. Die Befragung der Mitglieder vor den Verhandlungen wird zur Einschwörung auf den gewerkschaftlichen Lohnverzicht umfunktioniert, selbst Streiks (Druckerstreik 1976) all Mittel eingesetzt, die unzufriedenen Arbeiter zum gewerkschaftlichen Kampf für Tarifautonomie zu bewegen, und die bleibende Unzufriedenheit der Gegenseite liefert regelmäßig den falschen Beleg dafür, daß man auch mit 6,.. % zufrieden sein könne.

So ist unsere Gewerkschaft ein getreues Spiegelbild des demokratischen Staates, der sich für seine Politik der Zustimmung der Betroffenen zu versichern weiß. Und ihre Interessenvertreter bewähren ihren politischen Standpunkt in Vorschlägen an den Staat, sich durch Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich, sprich gleichmäßige Verteilung des Schadens unter den Arbeitern zu entlasten, durch zusätzliche Sondersteuer – einen

„Arbeitsmarktbeitrag von allen Erwerbspersonen entsprechend der Höhe ihres Einkommens“ –

und vermehrte Beiträge für die Arbeitslosenversicherung seine Finanzen aufzubessern, und fordert als Gegenleistung verstärkte Kapitalunterstützungsprogramme:

„Wegen der nicht ausreichenden privaten Wirtschaftstätigkeit müssen die öffentlichen Haushalte eine erhöhte Wachstums- und beschäftigungspolitische Verantwortung übernehmen.“ (Rothe, SZ, 3.3.77)

Gewerkschaftliche Aktivität vom Standpunkt des Staates

Das Investitionsprogramm der Regierung ist ihr noch zu wenig; außerdem hat der Staat seinen besten infrastrukturpolitischen Berater, die Gewerkschaft, nicht gefragt:

„Nach Meinung des DGB sollte dieses 20-Milliarden- Programm neben den in der Regierungserklärung erwähnten Maßnahmen zur Verbesserung der Umwelt- und Verkehrsbedingungen zusätzliche Fördermittel zum Bau von Sozialwohnungen sowie zur Wohnungsmodernisierung und Stadtsanierung enthalten.“ (gewerkschaftspost feb. 77)

Der Londoner Gipfel dagegen, auf dem sich die Regierungschefs einigten, daß sie keine Arbeitsplätze schaffen, sondern die Wirtschaft voranbringen wollen, stimmt die Gewerkschaft hoffnungsfroh

„Das Treffen der 7 kann den Beginn eines Weges aus der weltweiten Rezession markieren – wir knüpfen jedenfalls hohe Erwartungen daran.“ (Welt der Arbeit, 6.5.77) –,

zumal sich dort Gewerkschaftsvertreter zum Nutzen aller Nationen als Fast-Regierungschefs aufführen durften:

„Daß alles wider vielfaches Erwarten glatt ging, dafür hatte nicht nur die minutiöse Vorbereitungsarbeit der regierungseigenen Stäbe der 7 Londoner »Gipfelstürmer« gesorgt; dazu trugen vielmehr auch die vorausgegangenen Gespräche der Gewerkschaftsvorsitzenden vor den Regierungschefs der 7 wichtigsten Industrienationen der westlichen Welt Maßgebliches bei.“ (Welt der Arbeit vom 6.5.77)

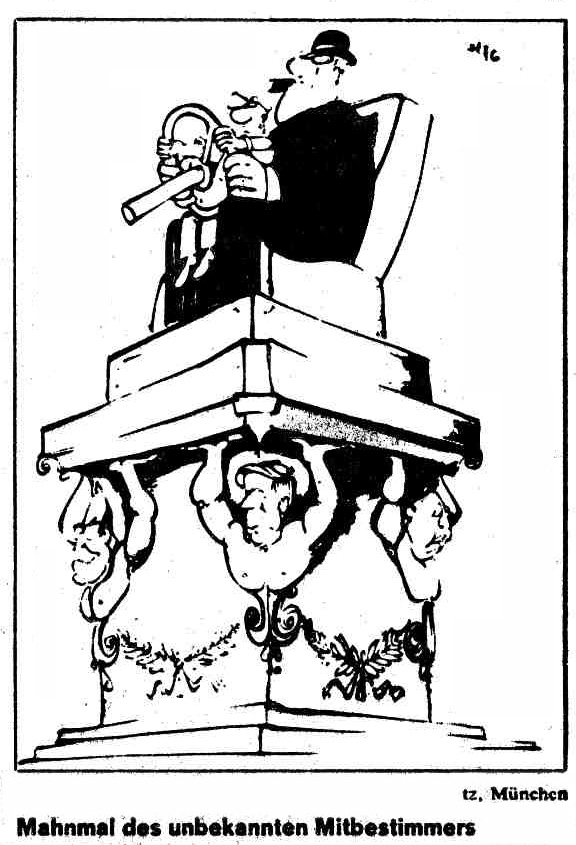

Wirklich unzufrieden sind die Gewerkschaften also nur mit einem: Daß ihre Bemühungen um den Aufschwung so wenig honoriert werden, und die Gewerkschaftsvertreter nicht gleichberechtigt die Kapital- und Staatsgeschäfte mitbetreiben dürfen, obwohl sie sich wie Politiker aufführen – mit dem einen Unterschied, daß sie als gewählte Interessenvertreter nicht wie die gewählten Politiker die Arbeiter als Bürger auf den Staat verpflichten, sondern als Arbeiter. Diese Unzufriedenheit ist konstruktiv. Sie treibt die Gewerkschaft nur dazu, immer von neuem ihre reine staatsbürgerliche Vernunft zu beweisen, ihren Willen zur Mitarbeit herauszustreichen

– „Bei der Suche nach wirksamen beschäftigungspolitischen Konzepten wird die Gewerkschaft mitarbeiten“ (SZ, 11.3.77) –

und Staat und Kapital die Frage zu stellen,

„ob es in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation allein genügt daß die Unternehmer ihr marktwirtschaftliches Denken rein nach Rentabilitätsgründen ausrichten.“ (Vetter, HB, 19.1.77).

Die Unternehmer wissen, daß sie auch in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation genügend Rentabilitätsgründe für die Schaffung von Arbeitslosen haben; der Staat aber hat sein beschäftigungspolitisches Konzept schon gefunden und weiß, daß auch er sich keine weiteren Gedanken zu machen braucht, solange die Gewerkschaft mit solchen Fragen Verständnis für das marktwirtschaftliche Denken bekundet.

|

Deswegen treten Staatsvertreter auf den Maiveranstaltungen der Gewerkschaft (vgl. MSZ Nr. 10/1976 „Was feiert der DGB am 1. Mai“) auf und schlagen den Bogen von der sozialen Sicherheit zur Bekämpfung des Terrorismus; deswegen ziehen die Unternehmer, denen der Staat nützt, ohne „Unternehmerstaat“ zu sein, mit dem Vorwurf gegen die Gewerkschaft zu Felde, „in unserer Gesellschaft bestimmen zu wollen, was sozial gerecht und ökonomisch vernünftig ist.“ (Schleyer, HB, 19.1.77), und schreiben sich „ins Stammbuch, bei künftigen Entscheidungen die rechtlich gesicherte Eigentümerposition nicht leichtfertig der betriebs- und sozialpolitischen Opportunität preiszugeben.“ (ebenda). Die Gewerkschaft aber verteidigt sich mit dem Hinweis, daß sie das Eigentum schützen und nur mitbestimmen wolle, und bekräftigt damit ihre Absicht, mit und ohne Mitbestimmung mitzuwirken. Sie ist es also, die den sozialen Frieden erhält, was ihren Gegnern erlaubt, ihn im Interesse des Aufschwungs beständig zu brechen, (vgl. hierzu Marxistische Arbeiter Zeitung, Betriebszeitung der ROTEN ZELLEN und MARXISTISCHEN GRUPPEN, „Die Erfolge der Gewerkschaft“ Nr. 1 - 7) |

Boom – der verzogene Aufschwung

Die vereinten Bemühungen der Gesellschaft, den Aufschwung des Kapitals zuwege zu bringen, münden so mit der Durchsetzung seiner Gesetzmäßigkeiten in der Beseitigung der Schranken seines Wachstums, die sich in der Krise geltend gemacht haben. Durch die allgemein vollzogenen Veränderungen der Produktion und die Belebung des Marktes füllen sich die Auftragsbücher der Kapitalisten wieder: sie machen nicht nur Profite, sondern machen sie in der Sicherheit wachsender zukünftiger Profite, so daß sie jetzt ihren von der Gesellschaft propagierten Zweck in die Tat umsetzen: sie machen endlich Erweiterungsinvestitionen, stellen neue Arbeiter ein, erweitern also ihr Geschäft, weiten dadurch den Markt aus, kurz – die Wirtschaft floriert. Der vollzogene Aufschwung, der Boom, bringt deshalb auch rein zur Anschauung, was es mit dieser Form des gesellschaftlichen Reichtums auf sich hat.

Vermehrung des Reichtums durch Verzehrung der Arbeitskraft

Der Reichtum wird nicht geschaffen, um verzehrt, sondern um vermehrt zu werden. Die interessierten Lügen von Volkswirtschaftlern, die diesen kapitalistischen Gegensatz leugnen und „Wirtschaften“ als eine auf „das Ziel »Bedarfsdeckung« gerichtete bewußte Tätigkeit des Menschen“ definieren, widerlegen noch alle Kapitalisten mit ihren Kalkulationen in dieser Phase der Konjunktur: Sie dehnen die Produktion nicht im Verhältnis zu den gesellschaftlichen Bedürfnissen aus, sondern im Verhältnis des Profits zu ihrem angewandten Kapital. Der Reichtum ist also dazu da, Mehrarbeit einzusaugen, weshalb auch im Aufschwung nicht die individuelle Konsumtion der Arbeiter, sondern ihre produktive Konsumtion durch das Kapital steigt. Weil im Aufschwung rationalisiert und intensiviert worden ist, weil das Lohnniveau durch Lohnverzicht und Dequalifizierung gesunken ist, dürfen jetzt die »Arbeitsplatzbesitzer« ihren »Besitzstand« wieder durch die extensive Ableistung von Überstunden und Sonderschichten erweitern. Die durch die Krisenbewältigung und die Rationalisierungsvorbereitungen auf den Boom vermehrte Ausbeutung der Beschäftigten auf der einen, die Entlassung der fürs Kapital überflüssigen auf der anderen und die Überarbeit der Arbeiter im Boom ist also die bleibende Grundlage, auf der die »Arbeitgeber« mit ihrem wachsenden Kapital jetzt auch die absolute Anzahl der Beschäftigten wieder erhöhen, um die gute Geschäftslage auszunutzen. Je besser der Aufschwung gelungen ist, je mehr also das Kapital dafür gesorgt hat, daß seine Nachfrage nach Arbeit nicht zusammenfällt mit der Nachfrage nach Arbeitern, umso mehr erweist sich der soziale Beruf der Kapitalisten die »Eingliederung von Arbeitslosen« in den Arbeitsprozeß, die »Schaffung von Arbeitsplätzen« als das, was er ist: Die Anwendung von immer weniger Arbeitern im Verhältnis zur Masse des angewandten Kapitals. Dafür, daß auch die »Vollbeschäftigung« Mittel des Kapitals bleibt, sorgt es jetzt einerseits durch die „Mobilisierung stiller Arbeitskraftreserven“ – auch Frauen dürfen sich wieder vermehrt von Hausfrauen zu besonders billigen Arbeitskräften emanzipieren und mit der steigenden Gastarbeiterzahl um Niedriglöhne konkurrieren. Dadurch erhält sich das Kapital – neben der Verbilligung der Lohnkosten – trotz seiner vermehrten Nachfrage nach Arbeit ein gewaltiges „nicht ausgeschöpftes Arbeitskräftereservoir“ und sorgt für die Wirksamkeit der Konkurrenzmechanismen unter den Arbeitern. Lohndrückerei trotz steigender Löhne, wachsende Überbeschäftigung und bleibende Arbeitslosigkeit ist also die Realität der gepriesenen Vollbeschäftigung.

Weil im Boom „Vertrauen in die Wirtschaft“ herrscht, demonstriert das Geld in dieser Phase also seine eigentliche soziale Funktion. Es wird nicht mehr zurückgehalten, haben doch die Eigentümer der allgemeinen Form des Reichtums die Gewißheit, daß seine Anlage dafür sorgt, es vermehrt festhalten zu können. Weil die Ausbeutung wächst, »arbeitet« auch das Geld, und die Banken sorgen dafür, daß alles Geld der Gesellschaft seiner produktiven Nutzung zugeführt wird. Denn die Kapitalisten legen nicht nur ihre Gewinne in Erweiterungsinvestitionen an, sondern nehmen dafür auch die wieder leichter fließenden Kredite in Anspruch, um in der Sicherheit zukünftiger Gewinne die Schranken ihrer vorhandenen Geldmenge zu überspringen.

Und da dieses Geld nur eine Richtschnur hat, den Gewinn, den es abwirft, ist es auch räumlich maßlos, setzt sich vermehrt über die nationalen Grenzen hinweg, macht aus dem internationalen Handel eine Quelle seiner Bereicherung und läßt sich in solchen Ländern vermehren, die mit minimalen Kosten einen maximalen Einsatz von Arbeit erlauben,, und nutzt die mangelnde Produktivität solcher Länder zur Aneignung ihrer Reichtümer aus. Die Expansion des Reichtums auf der einen Seite hat also die wachsende Armut auf der anderen Seite zu ihrer Voraussetzung, eine Voraussetzung, die sich das Kapital in dem Maße, wie es sich vermehrt, dadurch beständig selbst schafft, daß es mit dem Ausschluß von Reichtum seine Produzenten zwingt, ihn mit ihrer Arbeit zu vermehren. Während also der Reichtum in dem Maße wächst, wie das Kapital Arbeitskräfte von den Lebensgenüssen ausschließt, steigt mit dem Wachstum der private Konsum der Kapitalisten und dient als Mittel seines Geschäfts zur Schau gestellter Luxus repräsentiert das florierende Geschäft und damit die Kreditwürdigkeit. |

|

Weil die Kapitalisten möglichst alles Geld anlegen, weil alle Kapitalisten ihr Geschäft erweitern, um die steigende Nachfrage auszunutzen, die sie sich durch ihre allgemeine Ausweitung selbst schaffen, weil sie durch Kredite sich instandsetzen, die Marktschranken für sich aufzuheben, ist der Boom, der deshalb auch »Überhitzung« genannt wird, schließlich die Grundlage der nächsten Krise. Denn die wegen der Nachfrage steigenden Kosten der vermehrten Warenmasse, die steigenden Kreditzinsen und Löhne führen schließlich zur Verteuerung der Produktion, zu sinkender Nachfrage, zu Illiquidität, Rückgang des Kredits gerade dann, wenn man ihn am nötigsten braucht, Rückgang der Produktion, Zusammenbrüchen, kurz – kaum daß das Geschäft blüht, muß es auch auch schon wieder auf eine gesunde Basis gestellt werden.

Das Wissen darum, daß die Krise kommen wird, beflügelt die Kapitalisten nur in ihrem unbedingten Willen, die fetten Jahre auszunutzen, weswegen sie auch in dieser Zeit dem Staat gehörig in den Ohren liegen, er solle ihnen all die Hindernisse aus dem Weg räumen, die sie sich selbst schaffen: Die Kredite sind zu teuer oder zu billig (je nachdem man ein Bank- oder Industrieunternehmen ist); die Löhne steigen zu hoch und sind für die Kostenexplosion verantwortlich, an der auch der Staat nicht schuldlos ist, weil er mit seinem großen Haushalt ausgerechnet immer die Konkurrenten bevorzugt. Der Staat macht zu wenig unproduktive Ausgaben; die Steuern sind zu hoch; im Außenhandel wäre bei einer tatkräftigen Regierung mehr drin. Der Staat verletzt also wieder einmal eklatant, so Schleyer,

„ein allbekanntes, aber immer bitter nötiges Monitum: so wenig Staat wie möglich, so viel Staat wie nötig.“

Die Unternehmer sehen diese Kritik dadurch bestätigt, daß die Politiker, die das Wohl des Staates im Auge haben, zu Boomzeiten die bedingungslose Unterwerfung unter die Unternehmererfordernisse zurücknehmen und sich auf die Mehrung des Staatssäckels und die Erhaltung des schönen Wachstums besinnen – und dadurch ihren Beitrag dazu leisten, die nächste Krise herbeizuführen und die Voraussetzungen ihrer Bewältigung zu schaffen.

Denn der Staat will seinerseits die Segnungen des Aufschwungs genießen, die ihm in Form von steigendem Steuereinkommen und mehr Einnahmen sowie weniger Ausgaben auf der Sozialseite zufließen. Zwar ändert das nichts an der bleibenden Verteilung seiner Mittel nach wirtschafts- und sozialpolitischen Kriterien – immer noch gilt die Unterscheidung in produktive und konsumtive Staatsausgaben, es ändert auch nichts am Zwangscharakter seines sozialen Netzes und auch nichts am kapitalfreundlichen Charakter seiner Außenpolitik; all dies ist ja die selbstverständliche Rücksichtnahme auf die Basis seines Steuereinkommens. Es ändert sich nur eins: das staatliche Geschäft wird einfacher. Denn der Staat kann jetzt gewisse frühere Unterstützungsmaßnahmen für die geplagten Kapitalisten reduzieren, an ihren Geschäften selbst wieder etwas mehr verdienend teilnehmen und braucht sich weniger zu verschulden. Außerdem kann er mit Rekordhaushalten, die der Wirtschaft direkt oder indirekt zufließen, wieder verstärkt die Aufgaben finanzieren, die einer „langfristigen Stärkung der deutschen Position in der internationalen Konkurrenz“ dienen. Es sind also auch dieselben Projekte, die er im Boom betreibt, eben die „Notwendigkeiten einer modernen Industriegesellschaft“ wie Ausbildung, Forschung, Infrastruktur, Rüstung usw., nur daß er sie wegen der guten Wirtschaftslage weniger an den unmittelbaren Profitinteressen bestimmter Wirtschaftszweige ausrichten muß, sondern wieder mehr nach der ,,allgemeinnützlichen“ Wirkung entscheiden kann, was ihrem „konjunkturpolitischen „ Effekt natürlich keinen Abbruch tut. Darüberhinaus erlaubt der große Haushalt und die Sicherheit „künftiger Steuerkraft“ wieder in „größeren Maßstäben“ zu denken, Straßen aufwendiger anzulegen, neue Universitäten zu bauen, öffentliche Bauten repräsentativer zu gestalten (in wieder mageren Zeiten ziert dann manche „Investitionsruine“ des Staates die Landschaft) und die staatlichen Institutionen auszudehnen, was sein Beitrag zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit ist. Und wo es Wirtschaft und Staat gut geht, läßt sich der Staat auch seine kulturelle und sportliche Repräsentation wieder mehr kosten.

Auf der anderen Seite ist wegen der gestiegenen Zahl der Beschäftigten und der steigenden Löhne auch das Soziale Netz, das er durch Beitragserhöhungen und Leistungsverringerung für sich leistungsfähiger gemacht hat, wieder eine einigermaßen ungetrübte Quelle für billige Anleihen und sozialen Frieden, den sich die Proleten selbst finanzieren.

Deswegen haben es auch die Parteien und vor allem, die Regierung wieder leichter, das Vertrauen, in den demokratischen Staat zu erhalten und die Bürger für seine wachstumsfördernden Aktivitäten zur Zustimmung zu bewegen. Während in der Krise Regierung und Opposition mit „bitteren Wahrheiten“ um die Wählergunst wetteifern, läßt sich jetzt mit der guten Wirtschaftslage und der regen Allgemeinwohltätigkeit des Staates um die Macht konkurrieren. Sozialdemokraten, die von ihren fähigen Machern das Krisenbewältigungsgeschäft machen lassen, entdecken wieder in den von ihnen selbst geschaffenen Beschränkungen „Mängel der Marktwirtschaft“ und nennen ihre Wachstumspolitik „Politik der inneren Reformen“ nicht ohne – wie weiland Willy Brandt – die wirtschaftlichen Notwendigkeiten gegen die genährten Erwartungen ins Feld zu führen:

„Zunächst muß ich auf ein Mißverständnis eingehen, daß in der öffentlichen Diskussion eine große Rolle gespielt hat. Viele haben geglaubt, Regierung der inneren Reformen sein zu wollen, bedeute, in vier Jahren auf allen Gebieten alles Mögliche von Grund auf zu ändern. Das haben wir nie gesagt. Regierung der inneren Reformen zu sein, heißt – auch wenn es eine ganze Weile dauert und manches dabei auch noch durcheinandergeht und draußen schwer verstanden wird – auf allen Gebieten, auf denen bisher nicht vorgesorgt wurde, endlich mit der Planung und dem Rechnen anzufangen. Wir müssen und werden mehr Verständnis dafür wecken, daß die finanzielle Bedienung solcher Reformvorhaben natürlich immer von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig ist. Man soll sich natürlich nicht völlig zum Sklaven der Wirtschaftsentwicklung machen. Aber die Erkenntnis, daß der konjunkturelle Ablauf darüber entscheidet, wie man ein Reformprogramm bedient, mal etwas rascher, mal etwas langsamer, die wird sich noch durchsetzen.“ (Spiegel 22/71)

Während die Reformpolitiker so durch Wort und Tat beweisen, daß mit dem „Wagnis von mehr Demokratie in allen Lebensbereichen“ die aktive staatsbürgerliche Beteiligung an den staatlichen Bemühungen zur Effektivierung der Marktwirtschaft gemeint ist, machen sich Konservative gegen die Sozi-Ideale umstandslos für die Erhaltung des Wachstums und die leistungsfördernde Gerechtigkeit der Konkurrenz stark und wissen dafür in dieser Zeit angenehmere Worte zu finden. Sie wissen, daß nur ,,Freiheit Wohlstand und Wachstum hervorbringt“, und die staatliche Garantie des „freien Spiels der Kräfte“ ist wieder ein Versprechen, nämlich alles so zu erhalten, wie es ist:

„Man kann die Schwachen nicht dadurch stärker machen, daß man die Starken »schwächt«, sagte einmal Abraham Lincoln. Von einer Enteignung der Großen hat die Masse der Bevölkerung keinen Nutzen. Dafür Sorge zu tragen, daß jeder die Chance erhält, Eigentum zu bilden – nur dies ist eine Politik, die die Attribute fortschrittlich und sozial verdient.“

Bei den Liberalen aber werden nach den Zeiten der „Hilfe zur Selbsthilfe“ wieder alte Zöpfe reihenweise abgeschnitten; ihnen ist die Stärke des Staates, die sich im vollzogenen Aufschwung bewährt, Anlaß zu dem Versprechen, er werde sie nicht immerfort überall zeigen müssen, wenn die Bürger in den erweiterten „Freiräumen“ ihren Unmut als geläuterten kritischen Staatswillen fruchtbar machen. Sie sind es denn auch, die neben der SPD im Aufschwung der Öffentlichkeit, im Aufleben der kritischen Kultur, im Rütteln an „gesellschaftlichen Tabus“ im salonfähigen Linkssein, in modisch verständnisvollen Marxverunglimpfungen wieder die Lebensfähigkeit der Demokratie und die Verwirklichung der Individualität entdecken. Zugleich führen sie an den aufkeimenden Spontigedanken und Reformillusionen bei Jungbürgern, so sie in Hippiekultur und Studentenunruhen praktisch werden, den Beweis, daß „Befreiung von Gesellschaft“ nur „in der Gesellschaft“ sinnvoll ist.

Konjunkturbremsen der Regierung

Die Regierung aber, die sich an der Macht halten will, sorgt mit dafür, daß auch falsche Erwartungen über die Dauerhaftigkeit des Booms hinfällig werden. Denn an den Begleiterscheinungen des Booms, die sie durch ihren Haushalt kräftig unterstützt, an Inflation, aufgeblähtem Kreditmarkt, kräftiger steigenden Löhnen bemerkt sie trotz der hohen Wachstumsraten schon bald einen entscheidenden Mangel: die Kostenexplosion entwertet ihren eigenen Haushalt. Deshalb beschließt sie mitten im schönsten Boom, daß statt einer Verstetigung des Wachstums gewisse Schwellenwerte überschritten worden sind.

Während noch die Unternehmer nach weiteren Staatsgeschenken schreien, erhöht sie für ihre Finanzkraft Steuern und schickt sich an, das Wachstum vor sich selbst zu retten. Der Haushalt erscheint ihr jetzt selbst als konjunkturpolitisch bedenklich, was sie zum „Einfrieren“ bestimmter Ausgaben veranlaßt. Sie beschließt „Konjunkturdämpfungsgesetze“ „,schöpft Kaufkraft ab“, indem sie die Arbeiter (die ja bekanntlich für die Überhitzung verantwortlich sind) durch Sondersteuern zum Sparen zwingt, erschwert die Kredite und belegt die. Kapitalisten mit „Konjunkturrücklagen“ die sie für schlechtere Zeiten aufbewahrt. Zwar tragen die Maßnahmen nicht zur „Konjunkturbremsung“ bei, weil die Kapitalisten sie als erhöhte Kosten auf die Preise anrechnen und sich von Investitionen solange nicht abhalten lassen, wie sie sich einen Vorteil davon versprechen. Was „antizyklische Konjunkturpolitik“ aber erreicht, ist die Unterstützung der Gesetzmäßigkeiten, die zur Krise führen – und die Aufbesserung des staatlichen Haushalts mit Geldern, die dann zusätzlich zu den „Mehrausgaben bei Abschwächung der Konjunktur“ zur Wiederbelebung der Konjunktur dienen.

Die Arbeiter können also eigentlich auch im Boom an Kapital und Staat wenig Gefallen finden. Denn der Aufschwung beruht darauf, daß sie Lohnverzicht, Intensivierungen und Entlassungen hinnehmen und sich damit dem Zwang aussetzen, unter diesen Bedingungen ihre Arbeiterexistenz zu sichern. Dabei hat das Kapital durch die Erhaltung einer zahlreichen Reservearmee Voraussetzungen dafür geschaffen, daß seine Lohnzugeständnisse, die es aufgrund gestiegener Nachfrage nach Arbeit zu machen bereit ist, nicht durch Druck der Gegenseite allzu extensiv ausfallen. Daß dieser Druck wirklich ausbleibt, dafür sorgen unsere Gewerkschaften, die ihre Staatstreue auch jetzt zur Mäßigung treibt, wie sie in früheren Boomphasen hinlänglich bewiesen haben. Weil sie sich rühmen:

„Wir waren uns darüber im klaren, daß für einen neuen Aufschwung kräftige Unternehmergewinne unerläßlich waren.“ (Otto Brenner. In: Der Spiegel Nr. 21/1969)

fühlen sie sich nun bemüßigt, die Lohnforderungen mit Parolen über „ausgleichende Gerechtigkeit“ zu verteidigen. Wenn der Staat gegen Lohnerhöhungen zu Felde zieht:

„Lohnforderungen werden möglicherweise von der Vorstellung bestimmt sein, daß Lohnerhöhungen um 10 v.H. und mehr, wie sie im Herbst 69 durchgesetzt wurden, als «normal« und »gerecht« zu beurteilen sind. Dabei dürfte es eine Rolle spielen, daß der Zusammenhang zwischen Lohnhöhe, Beschäftigungsstand und Konjunkturlage umso stärker aus dem Bewußtsein der Arbeiter verdrängt wird, je mehr die Erinnerung an die Rezession verblaßt und je gesicherter die Arbeitsplätze zu sein scheinen.“ (Sachverständigengutachten 69/70)

nimmt sich die Gewerkschaft das zu Herzen und bewahrt ihre volkswirtschaftliche Vernunft gegen ihre Mitglieder und aufkommende Gewerkschaftskritik in den eigenen Reihen. Mit Sprüchen der Art:

„Die soziale Symmetrie ist zur Farce geworden“, „Die Humanisierung der Arbeitswelt ist eines der drängendsten Probleme, das von den Gewerkschaften gegenwärtig gleichrangig neben der reinen Lohnpolitik angegangen werden muß.“ (Welt der Arbeit, 3.11.71),

und mit Forderungen nach einer „beherzten Reformpolitik“, für die der Arbeitsmann einen größeren Teil seines Lohns in Form vermögensgebildeter Staatskonten abtreten soll, opfert sie den Lohn ihren politischen Mitbestimmungsambitionen. Wenn der Staat den Arbeitern täglich den angeblich prall gefüllten Freßkorb vor Augen hält und die Schattenseiten der jetzt wieder so genannten „Wohlstandsgesellschaft“ gegen die mageren materialistischen Reste des Arbeiterbewußtseins ins Feld führt, will auch die Gewerkschaft nicht zurückstehen. Sie äußert wieder einmal das Problem, das sie hat:

„Außerdem ist doch das, was die Gewerkschaften erreicht haben“ (sie meint nicht die Löhne!) „ganz beachtlich. Recht gebe ich Ihnen allerdings darin, daß der Einfluß der Gewerkschaft nicht ihrer gesellschaftlichen Bedeutung entspricht.“ (Otto Brenner, a.a.O.)

Weil die Gewerkschaft Beachtliches für die Wirtschaft, aber nichts Zufriedenstellendes für die Arbeiter erreicht hat, bleiben die Arbeiter dem Zwang ausgesetzt, die reichlichen Gelegenheiten, die ihnen das Kapital nun wieder zur Aufbesserung ihres Lohns bietet, wahrzunehmen und durch Überstundenschufterei ihre Gesundheit noch»mehr zu ruinieren. Weil das verdiente Geld, für das sich das Kapital mit Akkordfestsetzungen und Preiserhöhungen entschädigt, dennoch nicht reicht, um sich nach den Einschränkungen der Krisenzeit wenigstens eine einigermaßene Aufbesserung des Lebensstandards leisten zu können, machen die Arbeiter in der Hoffnung, daß die Nachfrage des Kapitals nach ihrer Mehrarbeit anhält, Schulden, tätigen Ratenkäufe oder lösen Sparkonten auf. Auf der anderen Seite versagen sie sich die Befriedigung selbst notwendiger Bedürfnisse und sparen in der Erwartung, sich künftig mehr leisten zu können, eine Rechnung, die durch die nächste Krise regelmäßig zunichte gemacht wird. Die Anstrengungen, am wachsenden Reichtum teilzuhaben, lassen sie also über ihre Verhältnisse leben. Für sie besteht der Vorzug des Booms allein darin, daß sich ihnen diese Möglichkeit vermehrt bietet. Je mehr sie aber diese Möglichkeit ergreifen, umso mehr vergrößern sie den Nutzen der Kapitalisten. Der Beitrag, den sie mit ihrer Konkurrenz untereinander und der Vertretung ihrer gemeinsamen Interessen durch eine wirtschaftsbewußte Gewerkschaft leisten, besteht also darin, die Krise hinauszuschieben und die besten Voraussetzungen für ihre neuerliche Bewältigung zu ihren Lasten zu schaffen, wenn die kapitalistische Konkurrenz sie durchsetzt, weil sie sich nicht haben einfallen lassen, an die Sicherung ihrer Gegenwart zu denken.

Die staatsbürgerlichen Leistungen der Arbeiter

Die Proleten beweisen also, daß sie aus Schaden nicht klug, sondern staats- und wirtschaftsbewußt geworden sind. Denn wie die erfolgreiche Krisenbewältigung erfordert auch der anhaltende Boom den Arbeiter als Staatsbürger, der die harte Nuß, in Verhältnissen zurechtzukommen, in denen jede Anstrengung, sich anständig zu reproduzieren, auf den Widerstand von Kapital und Staat stößt, dadurch knackt, daß er die Gewalt der Verhältnisse erträgt. Die deutschen Arbeiter haben die erforderliche Moral. Jeden Beweis, daß sich ihre Staatstreue nicht lohnt, verwandeln sie in einen Beweis für das Gegenteil, daß nämlich die Gesetze von Politik und Wirtschaft ihr Interesse sein müssen. Weil sie durch die Praktizierung dieser Moral beständig die Tatsache bestätigt haben, daß es ihr Aufschwung nicht ist, den sie an sich exekutieren lassen, haben sie die Verknüpfung von Staatsbewußtsein und Eigeninteresse zu Lasten des letzteren gelockert. Sie erwarten sich vom Aufschwung wenig mehr, als er ihnen zu bieten hat, und sind trotzdem, bzw. gerade deswegen bereit, ihn mitzutragen.

Diese Bereitschaft erhalten sie sich durch all die Tricks, mit denen das staatsbürgerliche Denken die Ansprüche seines „schlechteren“ Ichs zu relativieren und zurückzustellen gelernt hat. Die vielfältigen Variationen des falschen Trostes für den Schaden (es geht uns besser als in der Krise und in Italien; es hätte schlimmer kommen können; was wäre, wenn der Aufschwung nicht geklappt hätte; was ist, wenn die nächste Krise kommt usw.) finden ihre Ergänzung in all den Formen des Aushaltens wie Saufen, Familienkrachs, Kriminalität usw., die den Arbeiter und den Staat nicht froh machen, die aber eben die Kehrseite des willigen Aushaltens der Ausbeutung sind. Deshalb ist die Aufgabe der öffentlichen Agitation hierzulande auch nicht die, die Arbeiter für demokratischen Staat und Marktwirtschaft zu gewinnen, sondern ihnen die öffentlich erwünschten Konsequenzen ihrer Zustimmung vor Augen zu führen und sie dadurch zu erhalten. Die Arbeiter werden sich auch im nächsten Boom neben den Lobpreisungen der „Selbstheilungskräfte“ der freien Marktwirtschaft den Vorwurf des „bloß materiellen Interesses“ und eines „gefährlichen Anspruchsdenkens“ machen lassen. Nicht weil sie allen Grund haben, unzufrieden zu sein, so werden sie sich von den Staatsvertretern sagen lassen, sind sie unzufrieden, sondern sie werden unbescheiden, weil der Wohlstand ihnen allen Grund zur Unzufriedenheit nimmt. Das polemisch vorgetragene Eingeständnis des Sozialstaats, daß Bedürfnisbefriedigung der Arbeiter nicht in das soziale Konzept paßt, wird sie in ihrer Mehrheit nicht aufregen. Daß „wirkliche Sorge und Existenznot aus unserer Gesellschaft verschwunden“ sind, ist ja von ihren Trostvergleichen nicht unterschieden. Die Angriffe der Kirchen auf Lieblosigkeit, Sattheit und Genußsucht, die frommen Erinnerungen an den asketischen und auf Höheres bedachten Herrn, der den mildtätigen und sozial-gerecht- hilfsbereiten Krisenherrn ablöst, werden viele von ihnen höchstens für überflüssig erachten, weil ihnen der handfeste Staatsglaube genügt. Deshalb werden sie auch volles Verständnis für die entgegengesetzten unchristlichen Klagen der Unternehmer im Boom haben:

„Heute versucht man mit der Aktion »Kritischer Konsum« den Verbraucher durch Schlagworte wie zum Beispiel Konsumzwang, Konsumterror, Verschwendungskonsum, Weihnachten als Konsumorgie etc., Unbehagen und wegen des gleichzeitig drastisch beschworenen Hungers in der Dritten Welt ein schlechtes Gewissen zu bereiten. Solche Schlagworte kann man als dumm und wirtschaftsfremd hinstellen. Sie sind gefährlich, weil unkritischen und einfältigen Gemütern einsuggeriert wird, Produktion und Vertrieb dienten einzig und allein dem Profit. Für diese Fanatiker kommt der Wohlstand, ja das Paradies durch Nichtstun.“ (Conzen, Handelsblatt 12.6.71)

Arbeiten, sparen, kaufen und niedriger Lohn, dieses magische Viereck der öffentlichen Ansprüche an ihr Dasein fürs Kapital erfüllen die Arbeiter, soweit es in ihren Kräften steht. Weil sie es sich gefallen lassen, daß sich für sie nichts wandelt, macht das Kapital seinen Aufschwung, schafft seine Krise und bewältigt sie, vollzieht also seinen Konjunkturzyklus – und wechseln in der Politik höchstens die Regierungen. Der Aufschwung ist eben bei uns wirklich eine nationale Angelegenheit.

Über das, was nach dem Aufschwung kommt, haben wir in MSZ Nr.8/1975 unter dem Titel „Die Krise: Wissenswertes über Not, Gewalt und Moral“ alles Notwendige mitgeteilt. |

aus: MSZ 17 – Mai 1977