Der Sieger (II) – James Earl Carter

How President Jimmy succeeded with Submarines, Peanuts and Jesus

| Während Helmut Schmidt, dessen Porträt wir in der letzten MSZ zeichneten, mit seiner Biographie im Wahlkampf sein sozialdemokratisches Programm durch seine Person unterstrich, wurde James Earl Carter durch Jimmy Carter Präsident: seine Person und ihre Biographie ist sein Programm. An den unterschiedlichen Formen demokratischer Willensbildung hierzulande und in den USA zeigt sich so das Gemeinsame des demokratischen Wegs zur Macht: weil nur der ihn erfolgreich beschreitet, der es versteht, dem Bürger die Staatsraison als sein ureigenstes Interesse zu verkaufen, stellt die amerikanische Variante, dies nur noch an der Person dessen festzumachen, der sie durchsetzt, die offenere Form gegenüber unserem Wahlkampf dar, in dem die Charaktermaske das Staatswohl als Parteiprogramm menschlich zu repräsentieren hat, was immer wieder zu häßlichen Ideologiedebatten („Freiheit statt/oder Sozialismus!'') führt, die es den Bürgern noch nicht gestatten, die Entscheidung darüber, wer sie die nächsten vier Jahre in die Pfanne haut, wenigstens als Volksfest zu genießen. |  |

I. A happy child: “Georgia's always on my mind”

Im Unterschied zu Helmut Schmidt, der dem deutschen Volk seine Kinder- und Knabenzeit bislang noch vorenthalten hat, weil ihm als Kind die SPD keine organisatorische Perspektive bieten konnte, hat Jimmy Carter den Amerikanern in seinen Halbzeit-Memoiren „Das Beste geben“ – die er während des Wahlkampfs unters Volk brachte, um ihm nicht länger ein Rätsel zu sein – enthüllt, daß ihn schon als Kind Eigenschaften zierten, die ihn zur Übernahme des Präsidentenamtes prädestinierten. Zur Entkräftung des voreingenommenen Urteils des Spiegel –

„39. Präsident der Vereinigten Staaten wurde ein Mann, dem eigentlich alle Voraussetzungen fehlten (wer kann sich schon mit unserem Helmut messen?), Präsident der Vereinigten Staaten zu werden ...“ (Spiegel 46/76) –

genügt schon der Hinweis, daß seine Eltern so umsichtig waren, seine Geburt in Amerika stattfinden zu lassen, so daß er – wie die Millionen amerikanischer Babys, die alljährlich geboren werden – die wichtigste Voraussetzung mitbrachte, um Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Dies ist auch Jimmys Ausgangspunkt, den er kräftig breittritt, bekräftigt er doch die Ideologie, daß jeder Präsident der Vereinigten Staaten werden könne, sofern er nur dort geboren, indem er sich seinem geliebten Volk als Mr. Jedermann präsentiert, damit das Volk seinen Präsidenten so betrachten möge wie er sich selbst:

„Ich habe immer mit Ehrfurcht und Scheu zum Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten aufgesehen, und das tue ich auch heute noch. Aber neuerdings ist mir klar geworden, daß auch Präsidenten nur Menschen sind.“ –

als Menschen, womit das Aufsehen zu ihm keineswegs ausgeschlossen ist, hat er es doch durch Perfektionierung seiner Durchschnittlichkeit geschafft, sich über den Durchschnitt emporzuheben.

Jimmy berichtet über seine Kindheit unter dem Motto „Bescheiden, darum glücklich“:

„Meine frühen Lebensjahre auf der Farm waren erfüllt und schön. Wir hatten immer genug zu essen, litten unter keiner Not, aber wir konnten auch kein Geld zum Fenster rauswerfen. Wir fühlten uns der Natur nahe, den Mitgliedern unserer Familie engverbunden und nahe zu Gott.“

(Die den Fernsehzuschauer bewegende Frage, ob es John Boy Walton je schaffen wird, beantwortet sich hier: er wurde nicht nur Schriftsteller, sondern unter dem Pseudonym Jimmy Carter der 39. Präsident der Vereinigten Staaten.), – weil man es auch in Amerika den Leuten gar nicht oft genug sagen kann, daß sie selbst schuld sind, wenn sie den Beschränkungen nichts abgewinnen können, und man andererseits bei einer Tellerwäscherstory den Ausgangspunkt der Karriere so niedrig wie möglich ansetzen muß. Doch daß es nicht nur an Jimmys Einstellung gelegen haben kann, daß das Leben für ihn so erträglich war, kann man schon daran erkennen, daß es in Archery „zwei alteingesessene weiße Familien“ (eine davon waren die Carters), jedoch „rund 25 schwarze Familien“ gab, „die Löhne, die auf der Farm gezahlt wurden, sehr niedrig waren“, und überhaupt Vater Earl „ein höchst tüchtiger Bauer und Geschäftsmann“ war. Dieser Mann, der „immer auf der Suche nach neuen geschäftlichen Methoden oder Erwerbsmöglichkeiten“ war, trieb „mit einer dünnen, langen, biegsamen Pfirsich-Rute“ Jimmy unehrenhaftes Erwerbsverhalten ein für allemal aus: Jimmy hatte in der Sonntagsschule einen Penny aus dem Klingelbeutel genommen (heute würde er keinen Penny mehr nehmen.) Doch: „Das war das letzte Geld, das ich je gestohlen habe.“ – ehrlich –,

so daß die Amerikaner ihm nun unbesorgt ihre Steuergelder anvertrauen können. Da er später einmal Befehle erteilen möchte, lernt er „in der strengen Zucht des Vaters“ gehorchen und beklagt sich über die ihm zugewiesene Arbeit – „Vor Sonnenaufgang aufs Feld“ – nie, denn damit hätte er sich Millionen zukünftiger Wählerstimmen verscherzt. Doch weil Jimmy die Erfahrung macht, daß man durch Arbeit zwar glücklich, jedoch nicht reich wird –

„Damals war das Verhältnis zwischen Arbeitsleistung und Einkommen geradezu erschreckend.“ –,

betätigt er den Carterschen Erwerbstrieb, wird „Geschäftsmann mit fünf Jahren“, und verlegt sich auf den Handel mit der Ware, die ihn später berühmt machen sollte. Dies ist eine gute Gelegenheit, sich die für einen Präsidenten erforderliche Menschenkenntnis anzueignen:

„Schon im zarten Alter von sechs Jahren war ich in der Lage, zwischen den guten und den schlechten Menschen in Plains zu unterscheiden. Die guten Menschen, so dachte ich, waren jene, die mir gekochte Erdnüsse abkauften. Seither habe ich viel Zeit darauf verwendet, meine Fähigkeit, andere Menschen zu beurteilen, weiterzuentwickeln. Aber die Methode von damals war die einfachste, die ich je kannte, auch wenn sie gewiß ihre Schwäche hatte.“

Wer derart unverblümt ausspricht, daß sich gut und böse am Eigennutz bemessen, der weiß natürlich, was für die größere Gemeinschaft gut ist: der Eigennutz der Unternehmer, mit dessen Unterstützung es der Regierung leicht fällt, Gutes zu tun.

„Ein richtiges Funktionieren der Regierung bedeutet, daß es leicht ist, Gutes und schwierig Böses zu tun. Als Ingenieur, Planer und Geschäftsmann erkenne ich ganz klar den Wert eines starken Systems des freien Unternehmertums, das auf einer verstärkten Produktivität und angemessenen Löhnen basiert.“ (FR 31.7. 76)

Besonders ausführlich schildert Carter seine Beziehungen zu den Schwarzen, da er auf deren Unterstützung angewiesen ist. Sie haben ihm ihre Stimme nicht verweigert (94% der schwarzen Stimmen für Carter), weil auch sie gerne mit Klein Jimmy gespielt hätten:

„ ... spielte ich immer mit schwarzen Kindern. Wir jagten, angelten, arbeiteten und schliefen zusammen: Wir trieben gemeinsam Unfug und wurden gemeinsam bestraft.“ (Zitat nicht aus „Playboy“)

Dabei braucht er die Umstände nicht allzusehr verklären, denn einerseits hat er ja mit schwarzen Kindern gespielt und war andererseits als Kind schuldlos daran, daß

„wir nie zur selben Schule oder Kirche gingen. Wir saßen auch nicht zusammen in dem kleinen Dieselzug, der auf Handzeichen in Archery hielt. Diese ungeschriebenen und ungesprochenen Regeln wurden peinlichst eingehalten. Ich habe nie gehört, daß sie jemand in Frage stellte. Damals nicht.“

Jimmy lernte früh, daß zum Reichtum die Armut gehört und die Schwarzen daher funktional zu behandeln sind. Denn gerade für die Zeit nach der Kindheit –

„so mit zwölf oder vierzehn Jahren änderte sich irgendetwas. Dein schwarzer Spielgefährte blieb plötzlich einen Schritt zurück, öffnete ein Tor für dich, oder man machte manche Dinge nicht mehr gemeinsam.“ –

zahlt es sich aus, die schwarzen Arbeiter durch die gemeinsamen Spiele sich freundschaftlich verpflichtet zu haben. Wenn er heute seinen Herzeige-Neger Davis, „meinen besten Freund“, der „glaube ich, vierzehn Kinder hat“, verkünden läßt:

„Er hat sich nicht so benommen, als sei er was Besonderes, weil er weiß war.“ (Spiegel 46/76) –

und ihm dieser Zynismus, die Differenz zum gemeinen Volk zu leugnen, was er sich, weil er was Besonderes war, ohne seiner Besonderheit Abbruch zu tun, leisten konnte, als Verdienst angerechnet wird, so weiß man, daß sich an seinem Verhältnis zu den Negern nichts geändert hat. Er hat lediglich erkannt, daß die rechtliche Gleichstellung der Neger heutzutage das angemessene Mittel ist, sie als Arbeitsvieh auszubeuten, weshalb er sich einerseits über die Unvernunft, die in der Vergangenheit herrschte, erregt:

„Es ist beeindruckend, sich zu vergegenwärtigen, aus welchen fehlgeleiteten Gefühlen (!) viele von uns lange Zeit an den starren (!) Grundregeln der Rassentrennung festhielten, ohne zu erkennen, welchen Segen uns (!) neue und vorurteilsfreie Beziehungen bringen würden“,

und andererseits von sich behauptet, immer schon auf dem richtigen Dampfer gewesen zu sein:

„Er solidarisierte sich mit einer weißen U-Boot-Crew, die sich weigerte, in Nassau auf den Bahamas an einer Party teilzunehmen, weil ein schwarzes Crew-Mitglied von der Einladung ausgeschlossen wurde.“ (Spiegel 46/76)

Während das Verständnis dieses Rassisten, das er den Problemen der segensreichen schwarzen Rasse im Interesse der Nation entgegenbringt –

„Keinem armen, hilflosen oder schwarzen Menschen sollte die zusätzliche (!) Last aufgebürdet werden, auf Bildungsmöglichkeiten, einen Arbeitsplatz oder simple Gerechtigkeit verzichten zu müssen.“ –

die altmodischen Faschisten nicht gerade begeistert, kann er doch sicher sein, die Gefühle eines jeden Amerikaners anzusprechen, wenn er mit heute noch stolz geschwellter Brust berichtet, daß die Gemeinschaft seinen ersten freiwilligen Einsatz für sie nicht verschmähte, sondern mit den Insignien eines Hilfssheriffs belohnte:

„Ich erlebte einen der stolzesten Momente meines Lebens, als ich ein weißes Leinenkoppel samt blechernem Abzeichen erhielt und als Mitglied der Schülerwacht vereidigt wurde.“

2. Hail the conquering hero: „We all live in a yellow submarine“

So nimmt es nicht wunder, daß Jimmy, schon bevor er in die Volksschule kam, sich entschlossen hatte, „später auf die US-Marine-Akademie in Annapolis zu gehen.“ Im Dienst an der Gemeinschaft ließ „sich hier das Ehrenvolle mit dem Nützlichen verbinden: einerseits spekulierte er darauf, ein Held zu werden, andererseits war so auf alle Fälle sein Studium gesichert.

„Das war in den frühen Depressionsjahren ein beruhigendes Gefühl.“

Während die Schilderung seiner Kinder- und Jugendjahre den Amerikanern die Angst nimmt, es werde sie womöglich ein Unmensch regieren, weshalb der Südstaatler – Jimmy Carter ist immer schon Jimmy Carter gewesen – sich „urwüchsig, spontan und unverbildet“ (Playboy-Urteil) gibt, dokumentieren die Militärjahre, daß die Amerikaner ihm unbesorgt die Geschicke des Allgemeinwohls anvertrauen können, da er frühzeitig gelernt hat, dem Dixie-Kleinstadtfaschismus nationales Format zu geben. Schließlich hatte er bei der Marine Gelegenheit im Übermaß, jene Eigenschaft zu erwerben, die dem Volk das beruhigende Gefühl gibt, gefordert zu werden: leadership.

Schon bei der Aufnahmeprüfung für die Marine-Akademie, auf die er „sich so gewissenhaft vorbereitete wie später auf den Kampf ums Weiße Haus“ (Spiegel 46/76), bewies er, daß „Führerqualitäten“ in ihm stecken – wenngleich sich die Willensstärke vorerst nur an den eigenen Plattfüßen austobte:

„Weil er eher schmächtig war und Angst hatte, wegen Untergewicht zurückgestellt zu werden, aß er so viele Bananen, wie er nur konnte. Und seine Plattfüße bekämpfte er, indem er die Füße wöchentlich mehrere Stunden lang auf einer Cola-Flasche abrollte.“ (Spiegel 46/76)

Weil Jimmy sich von vorneherein keinen Illusionen über das Militärhandwerk hingibt:

„Manchmal war es eine brutale Art von Training und Prüfung“,

und das erfolgreiche Absolvieren der Ausbildung Bedingung dafür ist, andere zu kommandieren, nimmt er die „Schleiferei“ von der sportlichen Seite:

„Ich nahm das fortwährende Ducken auch nicht ganz ernst, sondern betrachtete es mehr als eine Art Sport“,

und beweist, daß sich das Kriegshandwerk auch kultivieren läßt:

„Jedesmal, wenn wir die Schlußszene von »Tristan und Isolde« hörten, versammelte sich eine Gruppe im Korridor, um dem »Liebestod« zu lauschen.“

Und wer dermaßen lustvoll seine Verwandlung in einen professionellen Killer betreibt, dem verklärt sich dies nicht erst im nachhinein. Schließlich gibt es nichts Aufregenderes, als andere abknallen zu üben:

„Heute habe ich den Eindruck, daß mir alles Spaß gemacht hat, selbst die unerfreulichen Aspekte. Es waren herausfordernde, aufregende und fruchtbare Zeiten für mich.“

Und so entscheidet er sich für

„die U-Boot-Waffe als beste Möglichkeit eines sinnvollen Militärdienstes. ... Die U-Boot-Waffe hat mich stets fasziniert und gefordert. Die folgenden fünf Jahre zählen zu den interessantesten und schönsten meines Lebens. Mannschaft und Offiziere lebten ständig in engem Kontakt miteinander (und dieser besonders enge Kontakt zu den Schwarzen!). Unsere Sicherheit und Effizienz hingen von jedem einzelnen und seiner Vertrautheit mit dem Schiff ab. Auf der U-Boot-Schule war eine Elite versammelt, und die Konkurrenz war enorm.“

Das besonders Schöne dieser Konkurrenz war, daß sie Niveau hatte und nur der vorwärts kam, der die Kameradschaft stärkte, der in der bedingungslosen Aufopferung zum Funktionieren des Ganzen beitrug. Hier lernt Jimmy von seinem Vorbild Kapitän Rickover – der ihn mit der Frage beschämt, warum er auf der Marine-Akademie nur 59. in einem Jahrgang von 820 Kadetten geworden sei, nicht sein Bestes gegeben habe –, daß im Dienst am Staat nur der Beste gut genug ist, daß nur ein fleißiger und tüchtiger Vorgesetzter „völlige Aufopferung von seinen Untergebenen erwarten“ kann, daß also die eigene Leistung das probateste Mittel ist, sich an die Spitze vorzuarbeiten und die Konkurrenten aus dem Weg zu räumen. So entwickelte er seine Vorstellungen einer idealen leadership, die sich um so reibungsloser gestaltet, je freudiger die Untergebenen um der gemeinsamen Sache willen dem überlegenen Führer gehorchen, je ausgeprägter das Gefühl des Aufeinanderangewiesenseins, je größer der Stolz der Unteren, daß die Effektivität des Ganzen von ihrer Leistung abhängt.

Jimmy lernt so im 2.Weltkrieg, Gewalt anzuwenden und deutsche Schiffe zu versenken, weil sie „eine ständige Bedrohung“ waren. Auch dort, wo er nicht direkt ins Kriegsgeschehen eingreift, weil er noch nicht die Staatsgewalt befehligt, hat er sich darin geübt, die Kriegsführung als seine Entscheidung zu betrachten. So war er „erleichtert“, als Präsident Truman, den er ob seiner Entscheidungsfähigkeit bewundert, „mit ausdrucksloser Stimme“ verkündete, daß sich der Krieg gegen Japan mit Hilfe von ein paar Atombomben zu Amerikas Gunsten erledigt hatte. Auch wenn Truman „in unverständlichen Worten die neue atomare Waffe beschrieb, die gerade auf Japan geworfen worden war“, so verstand und billigte Carter Trumans Entscheidung vollauf. Er hatte nämlich mit seinen Kameraden in den vorhergegangenen Wochen ständig die Eroberung Japans durchgeprobt und dabei berechnet, wie viele Amerikaner vermutlich dabei draufgehen würden. Und weil man da ziemlich viele, zu viele US-Boys veranschlagen mußte, waren die Atombomben verdammt nützlich – wenngleich ihm die Japsen natürlich schrecklich leid taten. Das damalige Grübeln erspart ihm heute viel Zeit: er weiß (natürlich nicht erst seit damals), was der Herrgott in solchen Situationen von ihm verlangt.

1945 hatte Jimmy allen Grund, auf die siegreichen USA stolz zu sein. Sein Stolz auf die Größe der amerikanischen Nation und sein Vertrauen in den amerikanischen Staat waren unerschüttert, ja gestärkt, weil dieser seine Gewaltmaschinerie effektiv eingesetzt hatte – wohingegen unser Helmut an den Konsequenzen des amerikanischen Sieges zu schlucken hatte und erst noch drauf kommen mußte, wie ein effektiver Staat beschaffen ist.

3. Making peanuts: „Money makes the world go round“

Doch als Jimmy 11 Jahre beim Militär verbracht hatte und seine Aussichten glänzend standen:

„Mein Posten war der beste und aussichtsreichste in der ganzen Marine. Die Arbeit war sinnvoll und eine stete Herausforderung. Das Gehalt war gut, die Pension großzügig bemessen und gesichert. Allein der Kontakt mit Admiral Rickover lohnte alle Mühe“,

begann er, sich „Gedanken über den Sinn des Lebens zu machen“, die darin kulminierten, daß er „nur ein einziges Leben zu leben hatte“, weshalb er beschloß, „es als Zivilist zu leben.“ Was war geschehen?

Jimmy war in die midlife-crisis geraten. Da 1953 der Korea-Krieg beendet und weit und breit kein Krieg in Sicht war, in dem er und das von ihm mitentwickelte atomare U-Boot ihr Bestes hätten geben können, entschloß er sich, gegen den Willen seiner Frau, der es hier an der nötigen Weitsicht ermangelte, in einem neuen Aufgabenbereich den Beweis anzutreten, daß ihm alles, was er anpackt, gelingt, ja daß er noch zu weit mehr fähig ist als bisher:

„Ich wollte mehr Möglichkeiten haben, dem Gemeinwesen zu dienen.“

Ganz unabhängig davon, ob Jimmy damals schon plante, Politiker zu werden, bewies er mit dem Entschluß, die Farm seines Vaters in ein „lebensfähiges Unternehmen“ zu verwandeln, wahren risikofreudigen Unternehmergeist.

„Außerdem ist es von Vorteil, Bauer gewesen zu sein, denn der Bauer muß sich mit anscheinend unüberwindlichen Schwierigkeiten auseinandersetzen, er muß etwas riskieren, auch wenn das Wetter, die wirtschaftliche Entwicklung oder andere Unwägbarkeiten jeden Erfolg auszuschließen scheinen.“

Als Bedingung für das Aufsteigen in der Politik war der Erfolg im Erdnuß-Saatgut-Geschäft allerdings vonnöten: während bei Helmut Schmidt die Geschicklichkeit reichte, sich in der SPD emporzudienen, um an die Staatsspitze zu gelangen, wo ihm dann als erfolgreichem Politiker das Geld aus den verschiedensten Quellen entgegenströmt, ist in Amerika der in der Konkurrenz eingeheimste Reichtum Voraussetzung dafür, daß jemand dem Gemeinwesen als Politiker einen Dienst erweisen kann. Das Vertrauen der Amerikaner erwirbt, wer es verstanden hat, sich mit der nötigen Rücksichtslosigkeit eine Portion vom Reichtum der Nation anzueignen, und wer damit bewiesen hat, daß er sich durchzusetzen versteht; was er dadurch fortsetzt, daß er mit seinem Geld einen erfolgreichen Wahlkampf führt. Und während die Verlierer pleite sind, freuen sich die Gewinner, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu leben.

4. The Governor: „Southern Comfort“

Jimmy Carter fehlt nun keine Voraussetzung mehr, um dem amerikanischen Volk zu beweisen, was in ihm steckt; denn daß er zu regieren versteht, zeigt er als Gouverneur von Georgia, wo er „segensreichere“ Beziehungen unter anderem dadurch stiftete, daß er

„beschloß, einige angesehene farbige Bürger auszuwählen und ihre Porträts – als symbolische Geste und zugleich als Tribut an die Wirklichkeit – im Kapitol aufhängen zu lassen“,

so daß er sich als Kämpfer für den Fortschritt profilierte und die wichtigen Stimmen der „farbigen Bürger“ gesichert hatte.

Und weil dem Tüchtigen das Glück hilft, stellt Amerika die Bedingungen bereit, um von Jimmy Carter regiert zu werden. Was seit einem gewissen Zachary Taylor vor über 100 Jahren keinem Südstaatler mehr gelang (LBJ zählt hier nicht: er kam über die Leiche Kennedys ins Amt), schaffte Carter: der Mann aus dem tiefsten Süden brachte die Mehrheit der Nation hinter sich, weil sie den „Schlamm von Watergate“ dem East-Coast-Establishment anzulasten bereit war, was Carter mit seiner Hetze gegen „die in Washington“ beförderte, weshalb die „typische Haltung des Südens“ nicht mehr als rückständig-reaktionär erschien, sondern aufgrund ihrer bodenständigen, rauh-herzlichen Art als Reinigungsmittel. Die Carter-Kampagne schürte antiintellektuelle Stimmungen („Let's hear a voice with an accent from the White House!“), versprach den Schwarzen, denen die Integrationsgesetze früherer Administrationen keine Verbesserung ihrer Lage gebracht hatten, stattdessen mehr Gerechtigkeit und Verständnis, bot den Arbeitslosen zwar keine Arbeit, bekräftigte dafür aber „die Chance zu arbeiten“, weil „wir einfach nicht der Inflation Einhalt gebieten können, wenn wir unsere Menschen von der Arbeit abhalten“. Jimmy versicherte den Jugendlichen, sie paßten zu Amerika, weil Amerika eine „junge“ Nation sei, und schaffte es, den Amerikanern weiszumachen, daß ihre wirtschaftliche Misere daher rühre, daß das US-Ansehen in der Welt gesunken und die US-Demokratie nicht mehr das sei, was sie einmal war.

5. A peanut for President: „Johnny B. Good“

Die Ausgangsposition für Jimmy Carter war also außerordentlich günstig Und er wußte seine ganze Kampagne auf sie auszurichten. Um die Herzen seiner Landsleute mit seiner Spontaneität im Sturm zu erobern, bereitete er sich systematisch vor und brüstet sich mit den Tricks, die er dabei anwendet:

„Um aus ihren Fehlern zu lernen, beschäftigte ich mich sogar mit den Wahlprogrammen aller erfolglosen Präsidentschaftskandidaten seit Beginn unseres jetzigen Wahlsystems.“

Weil es ihm egal ist, was mit den Wählern nach der Wahl passiert ( „Vote and vomit!“), kramt er sich aus den Wahlkampfsauereien das heraus, von dem er glaubt, daß es bei den Massen ankommt. Denn in den USA ist es auf Programme noch nie angekommen: Der Erfolg ist die Prämie für die schönste Charaktermaske. Wenn die bisherige Regierung ihre Macht dazu mißbraucht hat, das Volk zu regieren, so wird die Cartersche Regierung diesen Mißstand aus der Welt schaffen, weil sie „aus einzelnen Menschen besteht“, vornehmlich aus einem einzelnen, der durch „Begriffe wie Rechtschaffenheit, Ehrlichkeit, Anstand, Freiheit, Gerechtigkeit, Patriotismus, Mitgefühl und Liebe“ das Vertrauen seiner Landsleute verdient hat. Jimmy weiß aus seinen historischen Studien, daß vor allem diejenigen unter den Präsidentschaftskandidaten scheiterten, denen es nicht gelang, ihr Politikerunwesen hinter ihrem Menschsein verschwinden zu lassen, weshalb er sich um glaubwürdige Darstellung unverbildeten Menschentums, sprich: eines skrupellosen, aber sympathischen Selfmademan, bemüht:

„Unsere Führer können wieder glaubwürdig werden, sie müssen sich nur darum bemühen.“

Und wo Menschen Menschen regieren, hat man den Gegensatz, in dem die Politiker zu den von ihnen Regierten stehen, zwar nicht beseitigt, aber immerhin reibungslosere Beziehungen zwischen ihnen geschaffen: denn wenn es den Politikern gelingt, glaubhaft zu verkörpern, daß das Wesen der Politik in ihrem Menschsein besteht, so erblicken die Massen darin keine Sauerei, weil sie so über die sonstigen Sauereien, die ihnen die Politiker antun, hinwegsehen können.

Jimmy ist also ganz Mensch, dem nichts Menschliches fremd ist, weshalb er Familie hat, von der er gar nicht genug haben kann – „am liebsten zehn Kinder“, (aber: „abends zu müde!“) –, weil sie ihm den Weg ins Weiße Haus bereitet. Da ist Frau Rosalynn, die ihre Kleider selbst näht und ihren opferbereiten Tatendrang an Wehrlosen Kindern ausläßt, weshalb sie auch ständig in der Sonntagsschule agitiert, es sei denn, es ist Wahlkampf, wo sie sich als „äußerst wirksame Wahlkämpfer in“ erweist.

„Sie sprach kraftvoll über die soziale Verantwortung der Regierung gegenüber den Bürgern; besonders interessierte sie das Schicksal der geistig Behinderten.“

Da sie weiß, was Jimmy Freude macht, steigt sie voll in die Politik ein:

„Unser gemeinsames Leben fand dann diesen ungeheuren Höhepunkt in der Politik“,

so daß man sich in Zukunft bei der amerikanischen Politik auf einiges gefaßt machen muß:

„.. ihr politisches Urteil ist fundiert und ihre Blitzanalysen, wie aufrichtig ein Politiker ist, sind fast unfehlbar.“

Diese Frau hat ihm vier tüchtige Kinder in die Welt gesetzt, wovon vor allem Tochter Amy „eine besondere Freude“ war, „weil sie ein Mädchen ist“, die noch dazu erst acht Jahre alt ist, so daß Jimmy sie photogen auf dem Arm halten und abknutschen kann, und weshalb ihre limonadeverkaufende Geschäftstüchtigkeit, mit der sie ihren Vater in den Schatten stellt, so rührend kindlich wirkt. Neben Schwester Ruth, die ihm zur „Wiedergeburt“ verhalf, und Bruder Billy, der sich um das gemeinsame Geschäft kümmert, ist vor allem Mutter Lillian nützlich – „Es ist wundervoll, Präsidentenmutter zu sein!“ –, da sie keine Hemmungen hat, mit indischen Leprakranken und grünem T-Shirt („Jimmy won“) Reklame für die zudringliche Wohltätigkeit des amerikanischen Präsidenten zu treiben.

| Die Familie des Präsidenten ist so Vorbild für, die Nation und symbolisiert in ihrem Zusammenhalt als First Family auch den der Nation. Während man auch hier in Deutschland nicht von Nachrichten verschont wird, was Loki in ihrer Freizeit treibt, ist in Amerika die Familie des Präsidenten Repräsentationsmittel schlechthin – da die Amerikaner nicht die Partei, sondern den Mann wählen, von dem sie wie von einem Familienvater regiert werden wollen. |  |

Daß Familienväter integre moralische Persönlichkeiten sind, versteht sich eigentlich von selbst, kann aber im Wahlkampf, in dem die Politiker ihre saubere Weste, weil sie sie nicht haben, als die weißeste, die es je gab, anpreisen müssen, nicht oft genug gesagt werden kann – zumal nach Watergate, wo der Schmutz der Republikaner von den Demokraten aufgewirbelt wurde, die Gefahr besteht, daß sich bei der Bevölkerung der Eindruck verfestigt, Politik sei überhaupt eine dreckige Angelegenheit. Deshalb verspricht Carter, einen „hohen moralischen Standard in die Politik hineinzutragen“, den zu erfüllen einer derart anständigen Persönlichkeit wie ihm keine Mühe bereitet: „er ist gut und ehrlich und arbeitet hart“, so lobt Frau Rosalynn, und truth und decency sind seine Lieblingsvokabeln, so daß er nie dazu in der Lage wäre, zu lügen oder gar zu betrügen. Und um seiner Wahrhaftigkeit Nachdruck zu verleihen, nimmt er es sogar in Kauf, in gewissen Fragen als inkompetent zu erscheinen: so beantwortete er im Fernsehinterview jede 4. Frage der Reporter mit einem stereotypen:

„Dazu kann ich nichts sagen. Da müßte ich lügen, wenn ich sagte, hierüber wüßte ich Bescheid.“

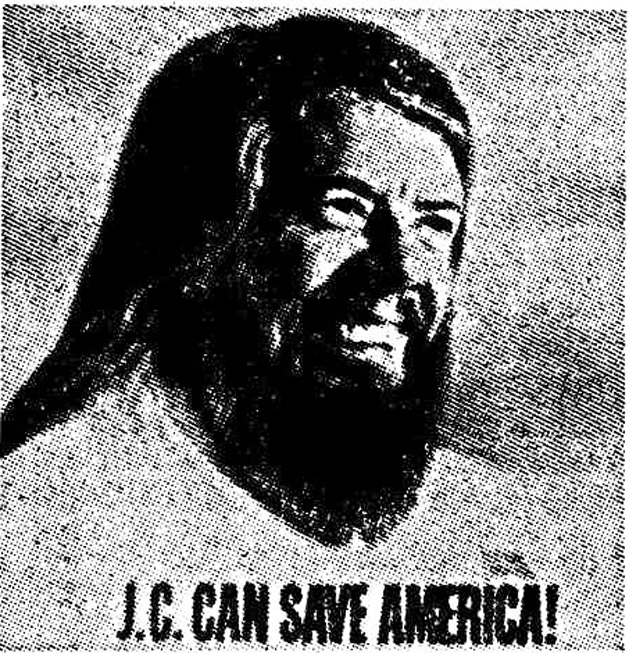

6. God's own country: „J.C. Superstar!“ Mit dieser billigen Moral, wie sie zwar in jeder westlichen Demokratie zu haben ist, mit der allein aber hierzulande niemand Kanzler wird (bei uns hegt man die Illusionen über das Geschäft der Repräsentanten anders), hat Carter es geschafft, Millionen Amerikaner zur Wahlurne zu schleifen, aber er mußte sich schon was typisch Amerikanisches einfallen lassen: er verpackte die Moral in Gefühl und Religion und zeigte den Amerikanern, daß beides bei ihm überreichlich vorhanden, „indem er oft von diesen doch eigentlich ganz privaten Erfahrungen spricht.“ (SZ vom 18./19.9.76) Die Erfahrung, die Carter den Amerikanern aufdrängt, ist das „Erlebnis seiner Glaubenserweckung“. Die stellte sich prompt ein, nachdem er das erstemal in seinem Leben keinen Erfolg gehabt hatte: 1966 war er bei den Gouverneurswahlen in Georgia gescheitert. |

|

Da fragte er Schwester Ruth, die „Evangelistin“,

„woher sie ihre Sicherheit habe, was sie habe, was er nicht besitze.“ (SZ)

Und die nutzte die Chance, den zukünftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten zum Baptisten zu bekehren, indem sie ihm das Geheimnis seines zukünftigen Erfolgs verriet:

„Ich sprach über meinen Glauben an Jesus, und ich gab Jimmy zu fühlen, was es bedeutete, zu voller Hingabe zu gelangen – zu empfinden, was dieser Glaube mit sich bringt, den Frieden und die Freude und die Macht“ (SZ),

woraufhin Jimmy hingebungsvoll wegen letzterer in einer Waldlichtung in die Knie ging und sich zu einem „neuen Ich“ bekehren ließ, so daß er bei der nächsten Gouverneurswahl obsiegte:

„Es war ein neues Gefühl der Selbstsicherheit und des Friedens in mir und ein echtes Interesse an anderen Menschen, das ich zuvor nicht erfahren hatte. Ich fühle seitdem, daß jede individuelle Person für mich wichtig ist. In der Vergangenheit hatte ich eine natürliche Neigung zu sagen, was kann ich aus anderen herausholen. Jetzt ist es ein völlig verschiedenes Gefühl.“ (SZ)

Die Selbstsicherheit ist nicht verwunderlich, da mit Hilfe einer „tief empfundenen Union mit den Menschen“ (SZ) Jimmy nun zu jedem Amerikaner eine so „intime Beziehung“ wie zu Christus unterhält, dem er mindestens 25 mal am Tag sein Herz ausschüttet, so daß er mittels seiner übernatürlichen Neigung aus den Amerikanern das herausholt, was für ihn wichtig ist: ihre Stimme. Da der Führer von jedem Mitglied seines Volkes unbedingten Gehorsam und bedingungslose Aufopferung für das höhere Ganze verlangt, verstreut Jimmy seine Liebe an „jede individuelle Person“, die er kennt

„Mein Heimatort Plains hat rund (!) 600 Einwohner. Das gibt mir nur eine kleine Operationsbasis. Aber wie in einer Art Mikrokosmos repräsentieren (!) die Menschen in Plains auch das ganze Volk – und ich kenne alle Leute in Plains“

und lieb hat

„I love you all!“,

damit sie ihm den Gefallen tut, ihn zum Präsidenten zu wählen und von seinen anderen Bescherungen abzusehen. Die Vorstellung, die Wahl habe mit Politik nichts zu tun, sondern knüpfe ein enges Band unmittelbarer Vertrautheit zwischen dem Wähler und seinem Führer, fällt den Amerikanern um so leichter, da Jimmy an ihre Religiosität appelliert, wenn er sich mit ihnen in Liebe vereinen will. Und da die typisch demokratische Unsitte, die Folgen des unerbittlichen Gegeneinanders in der Konkurrenz sich durch alle Formen des Aberglaubens erträglich zu machen, weil die Konkurrenz selbst in USA zur höchsten Blüte getrieben worden ist, lassen sich auch mit der kirchlichen Staatsmoral die schönsten Erfolge feiern. Da Jimmy aber ein religiöser Staatsmann ist, demonstriert er beständig, daß ihm der Herrgott nur Amerikas Größe einflüstert und zeigt auch sonst, daß er gesund ist. Er springt, wenn Photographen zur Stelle, über Zäune und andere Hindernisse, und spricht unter Playboys auch mal über nackte Mädchen und Ehebruch – rein theoretisch, versteht sich.

Diese exhibitionistische Schilderung der charakterlichen Vorzüge des Jimmy Carter veranlaßt nicht nur hiesige Kritiker, ihn mit dem Vorwurf zu bedenken, er habe kein Programm, was aber die „Bildzeitung“ mit ihrem Gespür dafür, daß aller Fortschritt in der Politik aus den USA kommt, sogleich richtigstellt:

„Die Amerikaner glaubten nicht, was man ihnen sagte: daß Jimmy Carter kein Programm hat. Moral war ihnen Programm genug.“ (BZ vom 4.11.76)

Denn Jimmy mit seinem Grinsen („The grin will win!“) wirbt um das Vertrauen der amerikanischen Wähler, „um Amerika wieder Selbstvertrauen zu geben“, und die Wähler geben der grinsenden Erdnuß nur deshalb ihre Stimme, um sie als Repräsentanten nationaler Größe einzusetzen, die sie wieder herzustellen verspricht. Während bei der Aufnahme in die Marineakademie „Überbiß“ sein „größtes Problem“ war, ist es Jimmy nun nur von Vorteil, den Amerikanern mit seinem Grinsen seinen „scharfen Biß“ zu entblößen. Da Amerika einen Führer braucht, um seine nationale Größe wiederzuerlangen, darf man dabei nicht zimperlich sein und braucht auch keine moralischen Skrupel zu haben, wenn man gewalttätig das nationale Interesse nach innen und außen durchsetzt, da man ja gerade bewiesen hat, daß man es ehrlich meint, weil man den Idealen der Demokratie und tiefer Religiosität verpflichtet ist, so daß man gegen den Vorwurf gewappnet ist, dies sei eine Sauerei. Die Journalisten machen aus der offen zur Schau gestellten Zusammengehörigkeit von Politik und Moral einen Gegensatz und geraten dann über die rätselhaft widersprüchliche Natur ins Sinnieren. Als Erzengel Jimmy wird er das profane Geschäft der Durchsetzung der Interessen des US-Imperialismus nach innen und außen weihevoller und damit brutaler durchsetzen als sein Vorgänger.

7. America needs you: „Hail to the chief“

Damit die Herzen seiner „Brüder und Schwestern wieder vor Stolz schwellen“ können, wenn sie sich „Amerikaner nennen“, wird Jimmy – „bereit, große nationale Taten zu vollbringen“ – fremden Nationen gegenüber die amerikanischen Ansprüche mit Härte vertreten.

„Jenen Nationalstaaten, die sich mit uns messen wollen, sage ich, daß wir den Wettbewerb nicht fürchten.“

Ungenierter als Ford, den er einen Weichling schimpft, droht er dem Rest der Welt, die amerikanischen Interessen gefälligst zu respektieren. Mit den Russen will er härter verhandeln und „schließt auch wirtschaftliche Gegenmaßnahmen nicht aus“, ein zweites Angola gedenkt er auch ohne Entsendung amerikanischer Truppen zu verhindern, den Arabern droht er im Falle eines neuen Ölboykotts eine „wirtschaftliche Kriegserklärung“ an. Und auch die frechgewordenen deutschen Verbündeten, deren Kanzler es zur rechten Zeit versäumt hat, persönliche Beziehungen zu ihm anzuknüpfen, weist er in ihre Schranken, indem er ihnen das lukrative Atomgeschäft verbieten will, noch ehe er Präsident ist, weil Carter, auch wenn er Schmidt nicht kennt, dessen Erfolgsgeheimnis durchschaut hat –

„Helmut Schmidt hat richtig gehandelt, als er sagte, die deutsche Finanzhilfe für Italien sei gefährdet. ... Ich meine, wenn die demokratischen Staaten der Welt sich freimütig, offen und nachdrücklich äußern, dann machen sie in richtiger Weise ihren Einfluß geltend. Wir haben das gleiche in Portugal getan. Statt fragwürdige Mittel anzuwenden und Umsturzversuche zu inszenieren, als es so aussah, daß die kommunistische Minderheitspartei die Macht ergreifen würde, haben die NATO-Staaten gemeinsam Portugal klargemacht, was es an freundschaftlicher Zuneigung, wirtschaftlichen Möglichkeiten und so weiter einbüßen würde.“ (Playboy 11/76) –,

so daß sich Schmidt in Zukunft angesichts der wirtschaftlichen Möglichkeiten der USA zweimal überlegen soll, ob es ratsam ist, deren freundschaftliche Zuneigung einzubüßen, indem er ihren Interessen ins Gehege kommt. Das nachdrückliche „Äußern“ der amerikanischen Interessen gegenüber der Welt, wobei er den CIA geschickter als seine Vorgänger einzusetzen verspricht:

„Ich würde niemals eingreifen, um eine Regierung zu stürzen. Wenn durch Geschehnisse in einem anderen Land unser eigenes nationales Interesse weitgehend in Mitleidenschaft gezogen wird, würde ich Prestige, legitimen diplomatischen Druck und wirtschaftliche Maßnahmen einsetzen. Aber es dürften auf jeden Fall nur solche Maßnahmen sein, deren völlige Offenlegung für unser Land nicht peinlich wäre“ (Playboy 11/76),

findet die ungeteilte Zustimmung der Amerikaner, die sich von der „Moral auch in der Außenpolitik“ erwarten, Erfolge des US-Imperialismus kämen allen Amerikanern zugute. Sie begrüßen die unverhüllte Drohung mit Gewalt und deren täglichen Gebrauch und setzen auf die Größe ihrer Nation, die sich durch die hohen Ideale der Demokratie und deren Verkörperung in einem rechtschaffenen von der Gnade Gottes getragenen Führer vor allen anderen auszeichnet.

„Der Friede ist die zusammengefaßte Demonstration der Stärke, die nicht nur von der Größe des Waffenarsenals, sondern auch von der Nobilität der Ideen abhängt.“

Die deutschen Journalisten äußern sich abfällig über Jimmys staatsmännische Fähigkeiten:

„Außenpolitik ist nicht die Stärke des nächsten US- Präsidenten“ (FR/10.11.76),

weil sie die unangenehmen Folgen solcher Politik für die BRD wittern. Seine innenpolitischen Vorstellungen hingegen sind ihnen nicht unsympathisch, weil seine Versprechungen ihrer Auffassung von einem anständig funktionierenden Staat mehr entsprechen.

„Sein religiöser Hintergrund spricht aber dafür, daß er nicht annähernd so vehement für einen lupenreinen Kapitalismus eintreten wird wie sein Amtsvorgänger Ford.“ (FR/6.11.76)

Was ihnen an Carter gefällt, ist, daß er sich für einen modernen Staat und einen effektiveren Kapitalismus einsetzt mit einem Programm, das darin besteht, daß er, Carter, dies auch erfolgreicher machen wird, als Ford. Sie zeigen damit, daß Carters „religiöser Hintergrund“ nichts anderes ist, als die amerikanische Version der Ideale hiesiger Parteien, oder anders: Carter in der BRD wäre Schmidt und Schmidt in USA Carter.

Auch dort also ist der religiöse Hintergrund Carters nichts andres als das Mittel, um die Staatsnotwenigkeiten desto ungehinderter durchzusetzen:

„Die Regierung muß die Ideale all derjenigen vertreten, die sich ihrer Autorität freiwillig unterwerfen.“

Carter „ruft die Gesellschaft in die Pflicht“, und fordert von den Amerikanern „ihr Bestes“, damit sie wieder stolz auf die Nation sein können. Die Herstellung eines effektiveren Staats, der die Armut besser verwaltet, indem er ein Arbeitsbeschaffungsprogramm finanziert, das den Unternehmern für eingestellte Arbeitslose Profite garantiert, und indem er das „Netz der sozialen Sicherung“ nun auch über Amerika spannt, wozu er die Steuern erhöht und in der „aufgedunsenen Bürokratie“ in Washington 2200 ihm ergebene hohe Regierungsbeamte einwechselt, indem er die Arbeiter einen social contract mit den Kapitalisten abschließen läßt und ihnen andernfalls staatlichen Lohnstop aufzwingt,

„stellt die Hoffnung des Arbeiters in Amerikas Dienst, um ein besseres Leben für alle aufzubauen.“

Weil er weiß, was er als Präsident zu tun hat und was dabei auf die Masse der Amerikaner zukommt, beschwört er die gemeinsame Aufgabe, Amerika wieder auf die Beine zu helfen, wofür er nicht müde wird, die Größe, Stärke, Weite, die Ideale und den Geist des Landes in Vergangenheit und Zukunft vorzubeten. „Will you help me?“ – Yeah!

aus: MSZ 14 – Dezember 1976