Umweltschutz

Der Zweck heiligt den Dreck

Anfang des Jahres mußte „zum ersten Mal in der Geschichte der BRD“ im Ruhrgebiet zwischen Duisburg und Bottrop Smogalarm gegeben werden. Das hieß nun natürlich nicht, daß es in dieser Gegend zum ersten Mal dicke Luft gegeben hätte.

Es ist schließlich kein Geheimnis, daß in der „Industrielandschaft zwischen Rhein und Ruhr“ jährlich 100.000e Tonnen von Schwebstoffen und anorganischen gasförmigen Fluorverbindungen, Blei, Cadmium, Arsen, Asbest und andere Scheußlichkeiten „anfallen“, deren Konsequenzen für die in diesen „Ballungsgebieten“ hauptsächlich vorkommenden Proleten keineswegs unbekannt sind: „Wer hier lebt, lebt seit eh und je durchschnittlich kürzer, schlechter und krebsanfälliger als seine Mitbürger anderswo.“ |

|

Die BRD kein Luftkurort

Bei einem Smogalarm handelt es sich also auch nicht darum, daß man einer noch unbezwungenen Naturgewalt Herr geworden wäre, wie der jedesmalige Hinweis auf die Inversionswetter läge vielleicht Glauben machen möchte. Die erhöhte Schadstoffkonzentration in der Luft, die an solchen Tagen anzutreffen ist, wird durch ein ,,Vorwarnsystem“ bekämpft, das nach Erreichen des Grenzwertes rund um die Uhr Krankenhäuser verständigt,

„damit Krankheitssymptome rasch gedeutet werden können und bestimmte operative Eingriffe unterbleiben“.

Zur Vermeidung unnötig gravierender Diagnosen wird den Ärzten gleich der staatliche Krankheitsbefund übermittelt. Leute, die während dieser Zeit mit Erstickungsanfällen und Kreislaufzusammenbrüchen die Kliniken bevölkern, können nach Ende des Smogalarms selbstverständlich als gesund entlassen werden:

„Die Symptome klingen schlagartig ab, wenn der Nebel verschwunden ist.“

Den übrigen, die außer einem Druck auf der Brust und Schwindelgefühlen im Kopf sich so schlecht fühlen wie immer, wird per Rundfunkmorgenmagazin mitgeteilt, auf ihre Fahrt mit dem Auto, die hier zum Individualverkehr avanciert, zu verzichten; den Hochofenarbeitern wird per Handzettel der Vorschlag gemacht, zu Hause die Heizung abzuschalten, was diese sicher als angenehme Abwechslung zu schätzen wissen. Bei einer außergewöhnlichen Konzentration von Giften in der Luft, kommt es also vor allem darauf an, die privaten Luftverschmutzer dingfest zu machen, damit die offiziellen nicht behindert werden. Der Smogalarm war also für den nordrheinwestfälischen Sozialminister Farthmann eine gelungene Sache: ,,Das System hat funktioniert!“ Denn:

„Aus einem hochindustrialisierten Land kann man keinen Luftkurort machen. Denn schließlich leben wir nicht nur von der Luft, sondern auch von einer leistungsfähigen Industrie.“ (Anzeige der Bundesregierung)

Wenn die Bundesregierung sich selbst genötigt sieht, gegen bestimmte Auswirkungen der profitträchtigen Praktiken ihrer Wirtschaft etwas zu unternehmen –

„Der Zustand der Bundesrepublik ist zum Teil besorgniserregend geworden.“ (Bundestagsdrucksache VI/ 2710) –

stellt sie dabei natürlich nicht in Frage, daß die ökonomischen Erwägungen der Unternehmen die Grundlage der ganzen Veranstaltung bleiben, schließlich geht es bei der ,,Übernutzung der natürlichen Hilfsquellen“ um ,,Wertverluste in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung.“ Der Staat hat also auch mit den Daten, die er von der Wissenschaft über die Zerstörung der Natur erhält, nicht das Problem, das sich ein paar verrückte Ökologen machen, die Gesellschaft, die er aufrechterhält, in einen Teil der Natur zu verwandeln.

„Eine auf ökologischen Daten beruhende Umweltplanung wird sowohl das Leistungsvermögen der eigenen Volkswirtschaft als auch die internationalen Handelsverflechtungen zu berücksichtigen haben. In diesem Programm setzt die Bundesregierung Schwerpunkte, die mit den Zielen im Finanzplan des Bundes abgestimmt sind und marktkonforme Lösungen ermöglichen sollen.“ (ebda.)

Auch die Umweltpolitik der Bundesregierung ist daher nicht aus einem Guß, sondern besteht in der ,,Gesamtheit der Maßnahmen, die notwendig sind“. Auf die Zerstörung der natürlichen Grundlagen seiner Wirtschaft reagiert der Staat dort, wo er es für notwendig hält, ihr auch weiterhin die Natur als billige Quelle ihres Reichtums zu erhalten. Er behält sich vor, selbst festzulegen, wie weit die Zerstörung der Umwelt und die Beschädigung der Leute gehen darf.

Von seiten der Bürger, die aus irgendwelchen Gründen etwas gegen die Zerstörung der Natur oder auch ihrer selbst haben, wird dieses noch allemal als ein Beweis des guten Willens gewertet, etwas für den Umweltschutz zu tun, auch wenn ihnen an jeder durchgesetzten Maßnahme klar ist, daß sie so viel wohl doch nicht bringt. Sie nehmen ausgerechnet die Bekundung des Staates, daß man aufgrund wirtschaftlicher Zwänge nur sehr wenig tun könne, dafür aber ein Programm für eine Umweltpolitik ,,auf lange Sicht“ und für eine

,,vorausschauende Umweltplanung, die unerwünschte Nebenwirkungen wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklungen rechtzeitig erkennt“,

bei denen er an keiner Stelle verschweigt, wie sie aussehen sollen, als Praktizierung eines Schutzes von Natur und Leben. Die Differenzen der Praxis zu den wohlfeilen Bekenntnissen zu einer sauberen und gesunderen Welt, bieten dafür ständig Anlaß zu entsprechenden Nörgel- und Kriteleien und den Vorwurf, der Staat würde (noch) zu wenig tun. Dabei ist dem Staat alles andere als Halbherzigkeit vorzuwerfen, angesichts des Umweltschutzprogramms, das er praktiziert. Bereits wenn er seine

Aktion Nr. 1: Naturschutz

betreibt, ist es eine billige Polemik der Opposition gegenüber dem Ehemann der Naturschützerin Loki, die gerade ein selbstgemaltes Buch über seltene Pflanzen auf den Markt gebracht hat, die man in Afrika noch finden kann, wenn sie ihm vorwirft, er „wolle zu Lasten des wirtschaftlichen Fortschritts Lurche und Mimosen (!) schützen“. Der stellt nämlich klar, daß die Regierung „Tiere und Pflanzen nicht um ihrer selbst willen schützt, sondern nur insoweit sie die natürliche Lebensgrundlage des Menschen bilden.“ Da ist es auch kein Geheimnis, warum ein Freistaat, der etwas auf seinen weißblauen Himmel, seine Seen und grünen Wiesen und Wälder hält, etwas gegen die fortschrittlichen Umweltschutzgesetze der Bundesregierung hat, die die Industrie zu sehr behindern würden.

Wenn der Staat sich um die „Erhaltung“ der Natur kümmert, stellt er noch jedesmal klar, daß es für etwas ist. Zum Land gehört eben die Stadt. Wenn er also die Meinung vertritt, daß Raumordnung und Landesplanung mit den entsprechenden Landesentwicklungsprogrammen „am besten und billigsten dem Umweltschutz dienen“ (Bayerische Regierung), spricht er aus, daß man die reine Natur am besten dadurch erhält, indem man die Industrie fördert. An der Natur fällt dem Staat noch allemal auf, daß er zuviel davon hat, weil nur die Industrie uns wettbewerbsfähig hält, weswegen die Förderung „strukturschwacher Gebiete“ auch nie heißt, daß er die Konzentration der Industrie in Ballungsgebiete unterbinden wollte. Von den Ministerien für Regional-, Raum- oder Strukturplanung werden Natur und Landschaftsschutzgebiete zunächst einfach ausgewiesen – bis sich „übergeordnete Gesichtspunkte“, wie z.B. der Bau einer Autobahn, ergeben. Hier bewährt sich einerseits vor allem die Arbeitsteilung der verschiedenen staatlichen Ebenen, wo einer Kommune der übergeordnete Gesichtspunkt des Naturschutzes egal ist, wenn es um Arbeitsplätze geht, es sei denn, sie macht in Fremdenverkehr. Versprechungen wie: „In meiner Amtszeit wird kein Baum gefällt werden“, werden dabei aus Prinzip gebrochen. Andererseits sorgt gerade die wirtschaftliche Nutzung als landwirtschaftliches Gebiet oder Wald dafür, daß „Natur“ und damit ein paar Erholungsgebiete erhalten bleiben. Daß auch hier wirtschaftliche Ausbeutung nicht mit einem rationellen Umgang mit der Natur zusammengeht, zeigen am deutlichsten die staatlichen Streichholz- und Weihnachtsbaumforste. Bei seiner

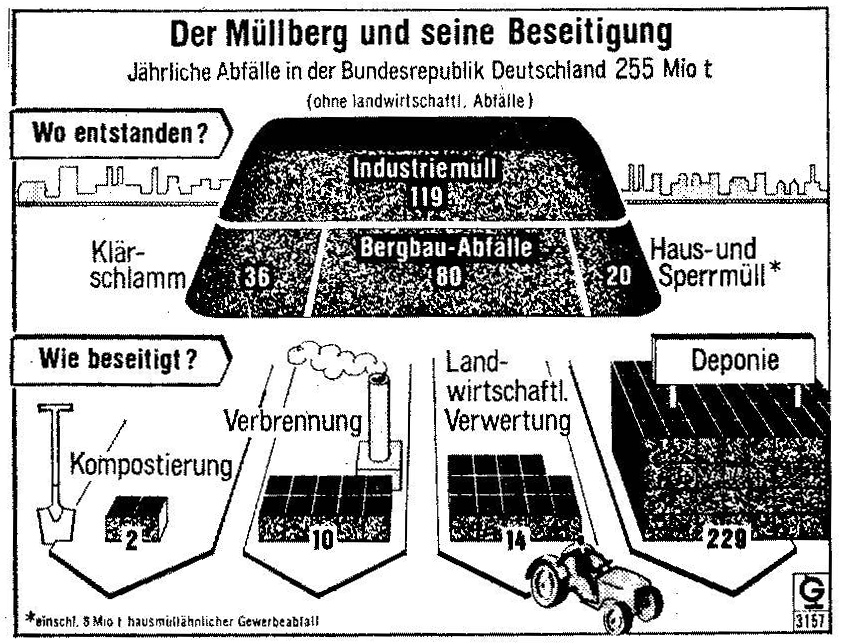

Aktion Nr. 2: Abfallbeseitigung

kann der Staat auf seine lange Tradition als Umweltschützer verweisen. Hier, wo er selbst es ist, der die Abfälle sammelt, verarbeitet und lagert, konnte er in seinem Umweltprogramm 1971 feststellen:

„Zahl und Kapazität der Einrichtungen, die der schadlosen Beseitigung des Abfalls dienen, sind inzwischen weit hinter dem Bedarf zurückgeblieben. Gegenwärtig werden noch mehr als 90% aller Abfallstoffe, genau wie vor hundert Jahren, ohne besondere hygienische Vorsichtsmaßnahmen irgendwo im Gelände abgelagert ...“

Der Staat macht sich also selbst Auflagen, wie sorgfältig er mit dem gesammelten Müll umgehen will, wobei es meist so ist, daß „viele Probleme“ „erst sehr spät erkannt worden sind“, weswegen man nicht einfach erwarten kann, daß „ad hoc hundertprozentige Lösungen vorliegen.“ Der Staat stößt auf „finanzielle und technische“ Schwierigkeiten, so daß erst in „absehbarer Zeit“ mit „akzeptablen“ Methoden im Umgang mit giftigen Abfällen zu rechnen ist. So ließ die Stadt München in der „Cadmium-Affäre“ keinen Zweifel, daß es gegen den Giftschlamm, mit dem die Äcker gedüngt wurden, „kein probates Mittel gibt“. Sie weigerte sich dabei schlichtweg, die Firmen, die die entsprechenden Abwässer abgeleitet haben, als Grund für die Vergiftung anzugeben, auch wenn sie natürlich stadtbekannt sind.

Angesichts der Müllmengen, die „heute so besorgniserregend anwachsen“, überlegt sich der Staat, wie er sie ökonomisch aufhäufelt, unter ,,akzeptabler“ Belastung der Umwelt. Bei dem Versuch, seine Aufgaben zu ökonomisieren, stößt er auf das in der Industrie längst praktizierte sog. Rißaikling, bei dem es sich entweder um ein tatsächlich ökonomisches Prinzip handelt, wie bei den Shredderanlagen, die die alten Autowracks wieder der Stahlverarbeitung zuführen, oder um höchst unökonomische Angelegenheiten wie die Altglasverwertung, die ihm die Probleme mit dem Glasmüll dadurch kostenmäßig erleichtert, daß die Bevölkerung die Glasflaschen in Container sortiert und Pfadfinder melden, wenn sie voll sind.

Da dem Staat auf seinen Müllbergen aufgefallen ist, daß es manchmal einfach billiger ist, die Müllbeseitigung da anzugehen, wo der Dreck entsteht, hat er seine

Aktion Nr. 3: Das Verursacherprinzip

erfunden. Er stellt dabei fest, daß der sogenannte Hausmüll, auch Wohlstandsmüll genannt, den er offiziell der Verschwendungssucht seiner Bürger zuschreibt, seinen Ursprung in der Industrie hat. In Abkommen einigt er sich mit der Industrie, daß sie in absehbarer Zeit Verpackungsmaterialien, die ihm bei der Verbrennung Schwierigkeiten machen, durch geeignetere ersetzen. Wo es seiner Industrie nicht schadet, betreibt er vorausschauend Industriepolitik und achtet im übrigen weitblickend darauf, das Verursacherprinzip nicht zu streng anzuwenden.

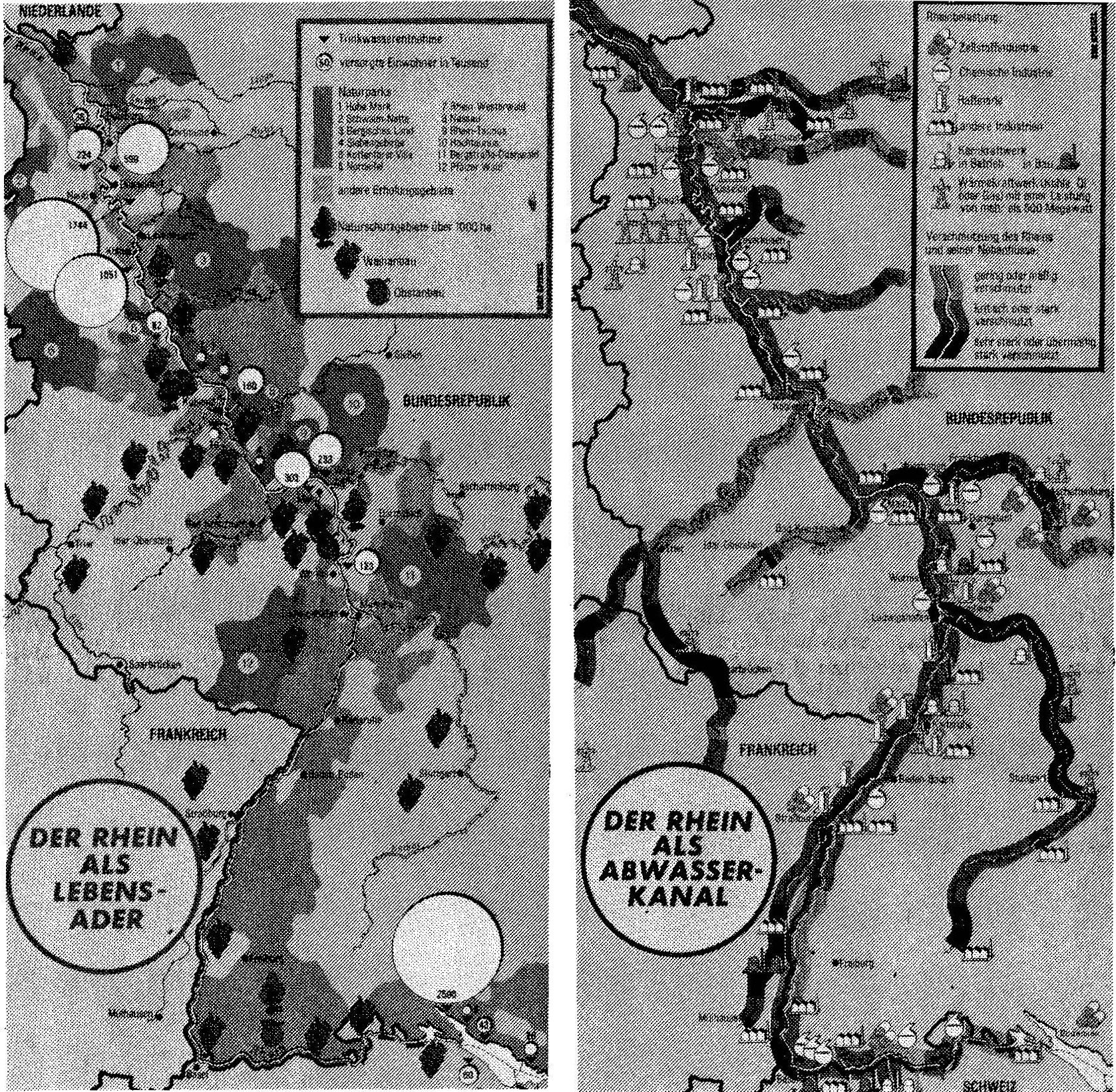

Ab 1980 wird der Industrie für jede ins Wasser gelassene Schadstoffeinheit in jährlich steigenden Raten eine Abwasserabgabe abgeknöpft. Die Kritik am Abwasserabgabengesetz, es werde zu lasch angewandt und sei eigentlich zu einem „Schutzgesetz für Umweltverschmutzer geworden“, macht deutlich, daß der Staat die Industrie hier schonend darauf vorbereitet, daß sie in Zukunft die kostenlosen Gaben der Natur nicht mehr ganz kostenlos aufbrauchen oder ruinieren kann. Mit der Umweltsteuer wird dafür gesorgt, daß die Unternehmen kalkulieren können, ob sie sich eine Kläranlage leisten oder lieber die Abgaben zahlen wollen, und zweitens Zeit genug haben, ihre gestiegenen Kosten auf die Preise ihrer Produkte aufzuschlagen, ohne daß es sich groß als Rückgang in der Nachfrage bemerkbar macht. Ein verantwortlich eingesetztes Verursacherprinzip bedarf daher einer Ergänzung. Gewunden wie in einem DDR-Volkswirtschaftslehrbuch bringt die bayerische Regierung es auf einen Nenner:

„Die Kosten für die Umweltverschmutzung soll im markwirtschaftlichen System grundsätzlich derjenige tragen, der sie verursacht hat. Dieses sogenannte Verursacherprinzip darf jedoch nicht überstrapaziert werden. Deshalb orientiert sich die Umweltpolitik in Bayern zwar grundsätzlich am Verursacherprinzip, ergänzt es bei der Sanierung bestehender Umweltbelastungen und bei der Entwicklung umweltverträglicher Technologien aber durch das Gemeinlastenprinzip und setzt dabei erheblich öffentliche Mittel ein.“ Das Verursacherprinzip soll weniger als Belastung denn als Anreiz und Unterstützung zur Entwicklung neuer Technologien verstanden werden. Man spart sich das Vorgehen gegen existierende Industrieanlagen, indem man für die Entwicklung neuer Anlagen bekannt gibt, welchen Anforderungen sie zu genügen haben, wobei im Falle einer Einhaltung auch entsprechende staatliche Mittel bereitgestellt werden. „Bei der Errichtung von neuen Anlagen werden die Umwelteinwirkungen auf das nach dem Stand der Technik unvermeidbare Maß begrenzt. Als Stand der Technik wird dabei angesehen, daß das Verfahren sich bei einem vergleichbaren Einsatz technisch und wirtschaftlich bewährt hat.“ Die solchermaßen seitens des Staates aufgestellte Gleichung, die Umweltauflagen überhaupt erst an neu entwickelte Produktionsanlagen koppelt, läßt sich natürlich hervorragend so umdrehen, daß mehr Technik = mehr Umweltschutz. Jede im Interesse einer Firma installierte Maschine wird so ein Beitrag zu einer freundlicheren Welt, und die |

|

„Luftverschmutzung ist keineswegs die Kehrseite des Fortschritts, sondern die Folge veraltert er Technologien“.

Daß es sich dabei aber weniger um die Frage von neu und alt handelt, sondern darum, wie man die Technik anwenden will, sagt die bayerische Regierung mit dem, was sie unter „Stand der Technik“ versteht, ziemlich deutlich. Gegenüber seiner Industrie schreitet der Staat zu

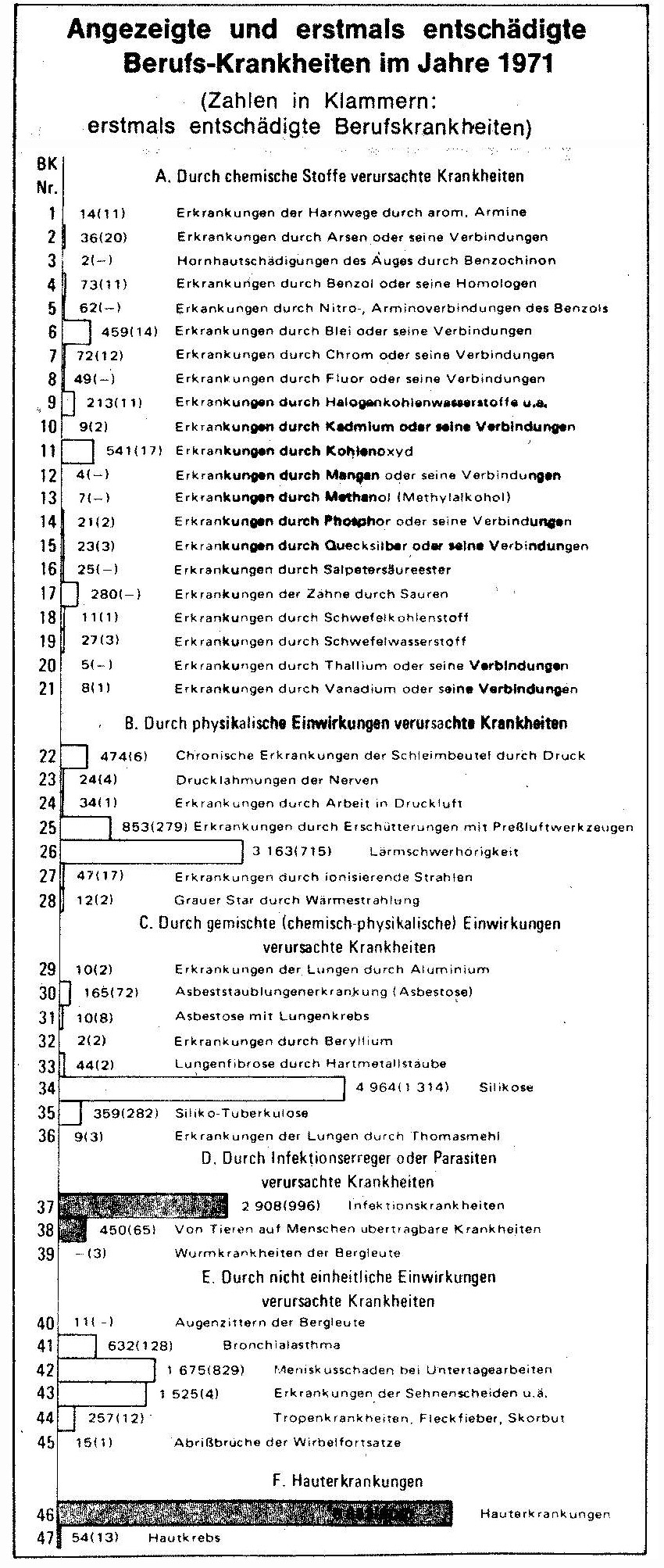

Aktion Nr. 4: Grenzwerte

für die verschiedenen Stoffe werden im Rahmen dessen, was er in seinem Territorium zulassen will, festgesetzt. Dabei handelt es sich allgemein um „Erfahrungswerte“ d. h. auf der Basis, daß sich die Schädlichkeit bestimmter Materialien herausgestellt hat, legt er fest, was der Mensch so normalerweise an Gift, Strahlen etc. aushalten können muß. Angesichts bestimmter Nebenwirkungen der industriellen Auswürfe, die die Nützlichkeit seiner Bürger in einem Maße reduziert, daß sie ihm zur Last fallen könnten, fragt er sich, ob Vorsorge hier nicht billiger kommt.

|

So ist ihm der bei den Bewohnern des Ruhrgebiets häufig anzutreffende Bleisaum an den Zähnen und in den Knochen, der bei den Erwachsenen auch keine schöne Zier ist, sich aber auf die Arbeitsfähigkeit erst längerfristig auswirkt, schon mal eine Untersuchung wert, ob sein Nachwuchs vom Blei im Kopf tatsächlich einen Schaden davon trägt. In einer Versuchsanordnung des Düsseldorfer Instituts für Lufthygiene wurden Kinder mit hohem Bleigehalt in den Milchzähnen Kindern mit niederem gegenübergestellt, um bei diesem Vergleich herauszufinden, ob das Blei die Kinder in ihrer „Lernfähigkeit“ hindert. Bei der Festsetzung dessen, was ein Mensch an Zerstörung als normal hinzunehmen hat, gelten dabei für einen bestimmten Menschenschlag nochmals besondere Maßstäbe. Es gehört zu den „berufsbedingten Lebensrisiken“, daß ein Arbeiter wesentlich mehr von den an seinem Arbeitsplatz anfallenden Giften verdauen muß, als dem Rest der Menschheit zugemutet wird. So gibt es für alle Berufe die entsprechenden Krankheiten wie Staublunge, Schwerhörigkeit oder anderes, wobei es noch lange nicht ausgemacht ist, daß die Schädigung am Arbeitsplatz, die letztlich zu Arbeitsunfähigkeit führt, auch tatsächlich als Berufskrankheit anerkannt wird. Wenn auch im betrieblichen Bereich der Umweltschutz eingeführt wird, gibt es weiterhin die Vergütung der Arbeit unter „erschwerten Bedingungen“ im Lohn, die das Interesse der Arbeiter an der eigenen Zerstörung infolge giftiger Dämpfe, Lärmbelastung oder Hitze wachhält. Bei der Betrachtung der von ihm festgesetzten Werte fällt dem Staat einerseits auf, daß die Vergiftung seiner Nation noch weit darunter liegt. Raub- und Friedfrische aus dem Rhein werden so zu lukullischen Schmankerln: „Die Probefische wurden auf die drei Stoffgruppen Phenole, chlorierte Kohlenwasserstoffpestizide und Schwermetall untersucht. Dabei hat sich gezeigt, daß der Anteil an DDT, HCB und PCB durchschnittlich weit unter der zulässigen Höchstmenge lag. Das Schwermetall lag im Mittel 50 % unter der gesetzlich vorgeschriebenen (!) Höchstmenge.“ (UWD) Da andererseits unterhalb des Maximums alles aushaltbar ist, ist er keineswegs sicher, ob die von ihm festgesetzte Belastbarkeit nicht doch gegebenenfalls zu überschreiten ist. So liegt die Untergrenze für die Stufe I des nordrhein- westfälischen Smogalarms bei „dem doppelten des sonst zulässigen Höchstwerts“ – was keineswegs heißt, daß bei Erreichung dieses Wertes Alarm gegeben wird: dieser Maßnahme ist die Konzentration erst dann würdig, wenn sie über einen bestimmten Zeitraum, den Drei- Stunden-Mittelwert, und an verschiedenen Meßpunkten auftritt – eine Methode, die auch in hessischen und bayerischen Metropolen schlagartig zu einer Verbesserung der Luft geführt hat, lassen sich doch durch das phantasievolle Aufstellen der Meßinstrumente die schlechten Werte einfach ,,ausmitteln“. |

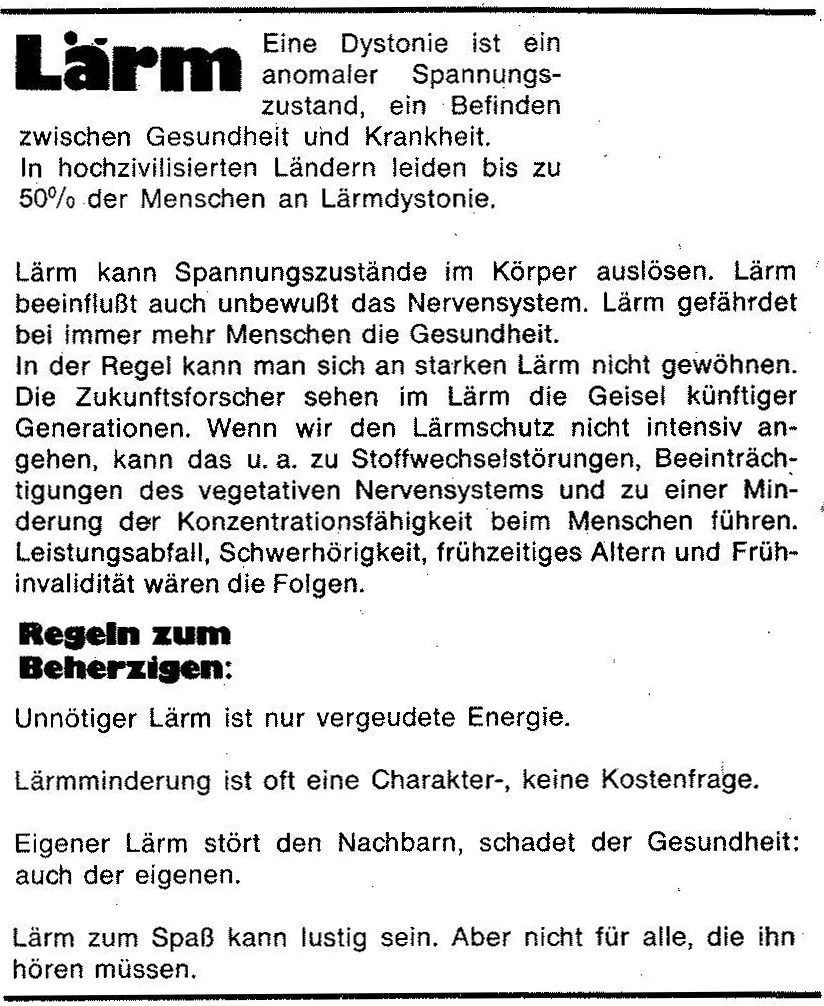

Die Hauptarbeit der Umweltpolitik in diesem Bereich besteht darin, peinlich genau darauf zu achten, daß die Grenzwerte dem Status quo der allgemeinen Vergiftung entsprechen, also genau das kodifizieren, was in der Industrie üblich ist. Dies bringt mit sich, daß von Zeit zu Zeit die Grenzwerte neu festgelegt werden müssen, wie erst kürzlich bei der TA Lärm (Technische Anleitung) geschehen, in der „vor allem wegen der enormen Zunahme des Verkehrslärms“ die TA Lärm aus dem Jahre 1968 bis zu 20 dB(A) nach oben korrigiert worden ist. Bekanntlich gewöhnt sich der Mensch an alles.

Lächerlich macht sich auch hier, wer bei der Anwendung auf die Industrie die Wirtschaftlichkeit außer Auge läßt. Der Staat behält es sich vor, Ausnahmen von seinen Regeln zu gestatten, denn hier gilt vor allem, daß es ohne ordentlich funktionierende Wirtschaft auch keinen Umweltschutz gäbe. Insbesondere wenn die Bürger auf die Arbeitsplätze eines Unternehmens scharf sind, müssen sie sich schon der Kalkulation des Unternehmens beugen und einiges mehr schlucken. Der Staat steht jeder Erpressung von Seiten der Industrie aufgeschlossen gegenüber und sieht natürlich ein, daß er gegenüber der Autoindustrie seine Lärmgrenzwerte nicht durchsetzen kann, wenn er auf der anderen Seite von ihr verlangt, daß sie Autos bauen soll, die weniger Benzin verbrauchen. Der Umweltschutz hat somit auch seine Konjunktur, denn das Lob des Umweltschutzes, daß er Arbeitsplätze schaffe, weicht in der Krise noch jedesmal der realistischen Kostenspekulation.

Kritiker, die dem Staat in Anbetracht seines Umgangs mit dem Leben der Leute vorrechnen, daß für ihn ein Mehr beim Umweltschutz billiger käme, laufen bei ihm auf: Er kalkuliert selbst schon sehr säuberlich, was als unbedingt notwendige Kosten zu gelten hat. Daß ihm auch Untätigkeit auf diesem Gebiet nicht vorzuwerfen ist, zeigt seine

Aktion Nr. 5: Gesetzliche Überwachung

In einem neuen Chemikaliengesetz schreibt der Staat der Industrie vor, ihm darüber

„Aufschluß zu geben, ob ein Stoff in bestimmten Konzentrationen giftig ist oder erbschädigende bzw. krebserregende Wirkungen haben kann.“

Gesetzlich erfaßt sollen nur neu hergestellte oder neu importierte Stoffe werden, sowie die bereits existierenden ca. 60.000 Chemikalien, wenn der „Verdacht“ einer Gefährdung oder Schädigung auftaucht. Der Staat betätigt sich hier vorausschauend, da er selbst gerne wissen möchte, mit was er es zu tun hat, wenn irgendwo einmal ein größerer Unfall passiert oder ein Tanklastzug ausläuft, und legt der Industrie auf, sich selbst eigenverantwortlich etwas genauer in Kenntnis der Wirkungen der Substanzen zu setzen, mit denen sie umgeht. Für die Industrie ist das natürlich eine Zumutung und für Frau Antje Huber ist dabei

„problematisch, daß die Tierversuche als Folge des Gesetzes ausgeweitet werden dürften.“

Daß die Industrie trotz ihres eindeutigen Interesses ihre Giftstoffe in Eigenverantwortung anmelden darf, zeigt, daß der Staat es so genau gar nicht wissen will. Ihm kommt es mehr darauf an, seine Lieblingsbürger darauf aufmerksam zu machen, daß er sich nicht unbedingt einen solchen Unfall wie Seveso leisten will, bei dem sein eigenes Territorium unbrauchbar würde, und hält sich ansonsten mit ihnen zusammen an die Devise, daß bis jetzt noch nichts passiert ist, zumindest noch nichts Nennenswertes, oder wenigstens noch nichts Größeres bekannt geworden ist, oder die bekanntgewordenen „Skandale“ sich schnell aus der (öffentlichen) Welt schaffen ließen.

Den Unternehmen wird so gesetzlicherweise ermöglicht, die gesetzlichen Auflagen nicht einzuhalten. Ebenso gehört es natürlich zum Alltag, daß die gesetzlich vorgeschriebenen Schadstoffwerte ständig überschritten werden – nicht nur um ein paar Prozent. Und wie die Durchschnittswerte der von den Kernkraftwerken ausgesandten Strahlung zustande kommen, ist ja kein Geheimnis. Die in der Presse immer wieder aufgedeckten Skandale, daß der Staat sich bei der Überwachung der Unternehmen nicht einmal an seine eigenen Bestimmungen hält, zeugen von einer harmonischen Zusammenarbeit von staatlichen Stellen und Unternehmern. Hier gilt das Prinzip, daß sich erst einmal ein Kläger finden muß, der sich vom Gestank der Firmen in seiner Nachbarschaft belästigt fühlt; dieser hat damit natürlich nicht das Recht auf seiner Seite, sondern muß sich erst in Bürgerinitiativen zusammenschließen, um auf diese Weise vielleicht Gehör bei seinem Stadtrat zu finden. Wenn der Bürger dabei das Pech hat, in einem „lebenswichtigen“ Industriegebiet zu leben, kann er sich immer noch selber helfen und aufs Land ziehen – wenn ihm die Industrie wegen der geringeren Auflagen dort nicht schon zuvorgekommen ist.

| Auch kleinere Ungereimtheiten in der Gesetzgebung sind natürlich beabsichtigt: In der Nähe von Hamburg wurde Bauern der Verkauf ihres mit Hexachlorcyclohexan angereicherten Gemüses untersagt, weil den Genießern die darin enthaltene Giftmenge nicht „zuzumuten“ war; gleichzeitig erklärten die Behörden sich für den Ausstoß von täglich etwa 10 kg HCH durch die dort ansässige Firma nicht zuständig, da die Schadstoffmenge unter den gesetzlichen Auflagen liegt. Der „komplizierte Rechtsstreit“ ist jetzt ein Fall für die verschiedenen Instanzen, nach deren Durchlaufen es für die Bauern wohl keine Frage mehr ist, ob sie nicht besser weniger „subtile“ Pflanzen als Gemüse angebaut hätten, wie die Firma es vorschlägt. |  |

Wenn der Staat es auf diesem Gebiet mit dem kalkulierten Unrechtsbewußtsein seiner unternehmungslustigen Bürger zu tun hat, kann man sicher sein, daß er keine abschreckenden, sondern der Sache angemessene Strafen einführt. Wenn er bei seinen Hubschrauberflügen über dem Rhein zwecks Ermittlung verbotener Abwässer fündig geworden ist und den Verursacher tatsächlich ermitteln und ihm etwas nachweisen kann, ist eine Geldstrafe fällig, bei der die Betroffenen auch keine moralischen Probleme bekommen müssen. Die feine Unterscheidung zwischen Emission (feste, flüssige oder gasförmige Stoffe, die von einer Anlage in die Atmosphäre gelangen) und Immission („Einwirken luftfremder Stoffe auf Mensch, Tier oder Pflanzen“) ermöglicht es dem Staat, auf ein „totes Überwachungssystem“, das „weder technisch noch finanziell praktikabel sei“, zu verzichten, um an ein paar markanten Punkten selbst Meßstationen zu betreiben und sich ansonsten auf die jährlichen Berichte der Betreiber genehmigungspflichtiger Anlagen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes und die Arbeit der zu bestellenden Immissionsschutzbeauftragten zu verlassen. Und falls tatsächlich einmal ein größeres Unglück passiert, findet sich – je nachdem, ob die Vorschriften eingehalten worden sind oder nicht –? das entsprechende technische oder menschliche Versagen, das auch schon einmal einen blöden Ingenieur, der für DM 30.000,- mehr im Monat verantwortlich zeichnet, für ein Weilchen hinter Gitter bringt.

Wo es dann allerdings haarig wird, ist wenn jemand beim Ausleeren seines Autoaschenbechers auf die Straße erwischt wird. Da sind gleich fünf Mark fällig, und es wird im Zuge der neuen Zeit auch mal ein Mischbetonfahrer, der seine Ladung, bevor sie fest wird, in den Wald kippt, dazu verurteilt, den Beton an den freien Wochenenden wieder loszukloppen.

Aktion Nr. 6: Weckung des „Umweltbewußtseins“

die als eigener Punkt in der Umweltpolitik der Bundesregierung vorgesehen ist, gilt also weniger den ohnehin knapp kalkulierenden Bürgern, als vielmehr denjenigen, die gedankenlos und ohne Rücksicht auf die Umwelt Dreck machen.

|

Weil die Gewerbebetriebe ihre Schadstoffe „in solchen Höhen“ ausstoßen, „daß sie in kaum mehr gefährdender Verdünnung zurücksinken“, in Ballungsgebieten jedoch „am stärksten die Kraftfahrzeuge“ die Atemluft verschmutzen, muß heute schon jedes Kind in der Schule lernen, daß man an Bahnübergängen den Motor abstellt, nicht kavalierstartet, usw. Allgemeingut ist, daß Rauchen kein Genuß, sondern krebsfördernd ist, und die Phonstärke beim Disko wird sogar gesetzlich zurückgeschraubt, damit es im Betrieb nicht so viele Lärmschwerhörige gibt. Bei den Einschaltungen im bayerischen Werbefernsehen bringt den Zuschauern der Leo allerhand Moralisches bei: daß den Bäumen die Herzchenschnitzerei weh tut; wie man die Container zum Sammeln des Altglases nicht benutzen soll; daß, wer im Wald Kippen ausdrückt und Bierdosen zurückläßt, den Kaugummi an Gänseblümchen klebt statt unter den Küchentisch, ein Umweltteufel ist; daß der Igel schützenswert ist, weil er mit Nutzen en gros und en detail handelt, und wir nicht wie die Itaker heimische Singvögel fressen. |

Der einzelne kann also für die Erhaltung seiner Umwelt schon ganz schön viel tun, vor allem aber nicht den gleichen Maßstab an die Industrie anlegen. Die Kumpels würden sonst eines Tages „unter blauem Himmel vor den Arbeitsämtern im Revier Schlange stehen“. Auch hier ist staatlicherseits festgelegt, wie die Umweltfreundlichkeit der Bürger auszusehen hat, und es wird sehr genau zwischen Naturfreunden, die etwas auf ihre freie Bergwelt halten, und „Anarcholiberalen“, die etwas gegen das staatliche Atomprogramm haben, unterschieden. Beim Umweltschutz handelt es sich darum, daß der Bürger sich selbst bei der Nase packen soll. Denn erstens ist es sein Wohlstand, zweitens hat er sich zu fragen, ob er sich nicht selbst unnötig verrückt macht: „Je mehr über Lärm geredet wird, desto unerträglicher wird er.“ Und drittens läßt sich hier mühelos der Übergang zu jeder Art von Sparmaßnahme machen. Kalt duschen und autofreier Sonntag gebietet daher schon einfach die Umwelt: |

|

„Uns allen droht aus eigenem Versagen eine Umweltkrise, wenn nicht jeder einzelne in Zukunft bereit ist, umweltbewußt zu handeln, Opfer zu bringen und Einschränkungen hinzunehmen.“

An Ratten und anderen Schädlingen kann man im übrigen studieren, wie resistent Gift machen kann – in wohldosierten Industrieproportionen verabreicht.

aus: MSZ 30 – Juli 1979