SPD-Orientierungsrahmen '85: „Realisierbares Programm und teilweise Wirklichkeit“

Wollen hätten wir uns schon getraut aber dürfen haben wir nicht gekonnt

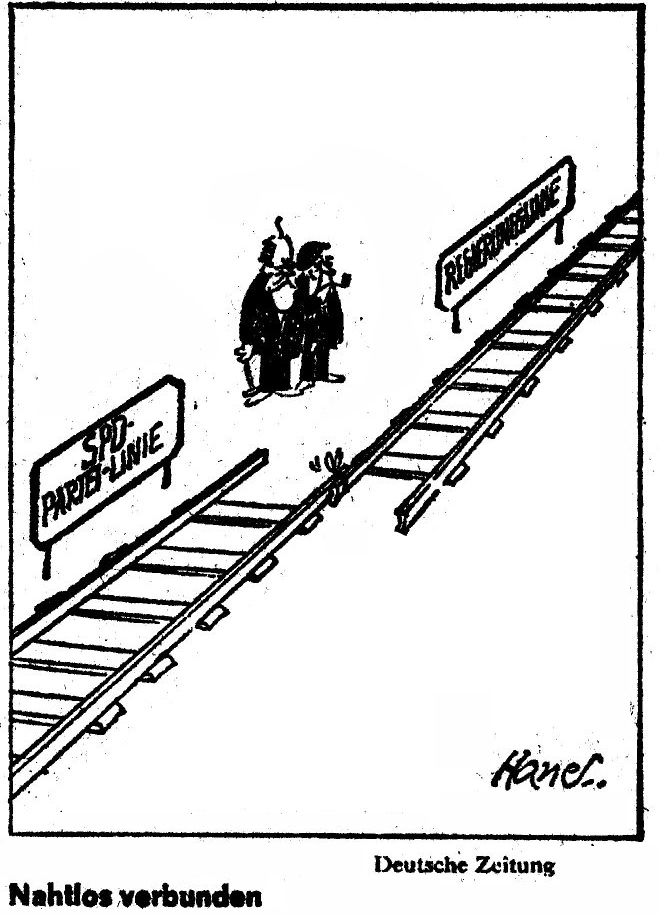

Mißtrauisch wenden die Auguren jedes Wahlergebnis hin und her, noch die Wahlen zu baden- württembergischen Gemeinderäten dienen dazu, die große Frage zu beantworten: zeichnet sich eine Tendenzwende ab? Jedermann weiß, was es bedeutet, wenn eine solche Frage erst einmal gestellt wird - mit der SPD als Regierungspartei geht es hinab. Die Opposition läßt keine Gelegenheit aus, ihr am Zeug zu flicken, alles Übel verdankt sich der SPD, die mit ihrem ganzen Reformeifer einen riesigen „Saustall“ errichtet habe. Hinzu kommt der Vorwurf, der eine sage hü, der andere hott in dieser Partei und niemand wisse mehr, wohin es gehe. Dies sieht der Bürger durch die tagtäglich den Zeitungen zu entnehmenden Querelen mit den Jusos bestätigt, die augenscheinlich ganz andere Ziele verfolgen, als sie von der Parteiführung kundgetan werden. „Von der Parteien Gunst und Haß verzerrt, schwankt ihr Charakterbild“, ungewiß ist geworden, was von der SPD zu halten sei. Gilt Godesberg noch? Weiß sie es selbst? Ja, aber... ist die Antwort, die kaum Anlaß gibt, sich mit seiner Wählerstimme einer Partei zu überantworten, von der man nicht weiß, was sie will. Die Crux der SPD, wird ihr aus Starnberg bedeutet, liege darin, daß sie „nicht einmal mehr den Willen zur Reform überzeugend verkörpert“. (Spiegel 9/75) Klarheit tut also Not: nach innen, um die sich streitenden Flügel wieder auf gemeinsame Ziele festlegen zu können, nach außen, damit die Bürger sehen können, daß ihre Probleme bei dieser Partei bestens aufgehoben sind. So legt die SPD denn einen Orientierungsrahmen 85 vor, der „falsche Frontstellungen in der Öffentlichkeit und in der Partei abzubauen“ bestimmt ist und endlich „mehr Klarheit über das verschaffen (soll), was insgesamt an Problemen vor uns liegt und welche Lösungsmöglichkeiten erkannt und angestrebt werden“ (S 15).

Prolog in der Baracke XXFreunde, in den Dörfern und Städten, Jürgen Marcus, Ein Lied zieht hinaus in die Welt. |

Die Sammlerin

Die SPD beklagt eine Fülle von Widersprüchen, nämlich zwischen „den Möglichkeiten und der Wirklichkeit“ stellt fest, daß es vielen ganz erträglich geht, aber „Armut und Mangel ... doch bis in entwickelte Industriegesellschaften hinein verbreitet“ sind, der „kräftezehrende Rüstungswettlauf“ Mittel schluckt, die der Bewältigung des Hungers in der Welt dienen könnten, es wird „im Namen von Freiheit und Demokratie zugelassen, daß sich riesige wirtschaftliche und damit politisch wirksame Macht in wenigen Händen ansammelt“, die Städte sind unbewohnbar (wie der Mond) und kinderfeindlich, schließlich ist unter all diesen Übeln das größte die „andauernde Kriegsgefahr“, die mit dem „Wunsch der meisten Menschen nach Frieden“ konfligiert (alle Zitate S. 14).

Die Unzufriedenheit mit den konstatierten Mängeln ist ihr Anlaß, auf Abhilfe zu sinnen.

Die SPD legt sich einen Katalog der Mißstände an, die zu beseitigen sie sich vornimmt. So stellt sie fest, daß der Wohlstand aller vom Wachstum der Wirtschaft abhängig ist, dieses ist also zu fördern, Störungen sind abzuhalten. Arbeitslosigkeit ist von Übel, also ist für Vollbeschäftigung zu sorgen, die „Ungleichheit der Teilhabe der Bürger an den Gütern und Leistungen“ (S. 23) ist zu beseitigen, die Arbeitsplätze machen krank, also ist für Gesundheit zu sorgen und was dergleichen mehr ist. So viele Mängel, so viele Verbesserungsvorschläge. Keiner, der benachteiligt ist, dessen Interessen zu kurz gekommen sind, wird vergessen. So wird im Jahr der Frau auch an diese gedacht: „Die Chancen der Frau zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit in Familie, Beruf und Gesellschaft müssen verbessert werden“ (S. 71). Und das Alter wird berücksichtigt: „ ... Anspruch auf Sicherung ihres Lebensstandards und ihrer Lebenschancen“ (S. 75). Und die Ausländer: „ ... gleiche Lebensbedingungen und Rechte ...“ (S. 74) Und die Verbrecher: „ ... bessere Ursachenforschung, unmittelbare Vorbeugung, Strafverfolgung und Resozialisierung“ (80). Und die Kinder: „... einen vollwertigen Platz im Kindergarten“ (S. 82). Auch die Kunst darf nicht fehlen: ... muß die Möglichkeit haben, sich mit Kunst zu beschäftigen, aber auch Gelegenheit zu eigener schöpferischer Betätigung haben“ (S. 71).

So wird denn niemand und nichts vergessen, was verbesserungsbedürftig wäre, selbst die Ernährung wird bedacht: „... besonders das Eiweiß besser zu verteilen“ (S. 19). Das Prinzip, das hinter diesem Tun steht, spricht die SPD selbst aus: „... die erste Aufgabe sozialdemokratischer Vertrauensarbeit ist es, wichtige Probleme der Bevölkerung zu ermitteln und unverzerrt in die politische Entscheidung einzuführen.“ (S. 38)

Die Unzufriedenheit der Leute ist die Grundlage ihrer Ermittlungstätigkeit, die einen Mißstand an den anderen reiht, seine Beseitigung sich zur Aufgabe macht und so zu einer bunten Palette von Wünschen und Sorgen gelangt. Während sie Hoffnung für ihr Vorhaben daraus schöpft, daß sie die Wünsche in ihr Programm aufnimmt, wie sie ihr gerade unterkommen, befallen den Leser Zweifel ob solchen Tuns, dem die beschworene Kriegsgefahr neben die Sorge um die schöpferische Betätigung tritt. Das beziehungslose „Neben- und Miteinander“ (14) dieser Nöte, die ihr aufgefallen sind, wird der SPD selbst zum Problem. Sie löst es, indem sie es bekräftigt: Schwerpunkte müssen her.

Reformbemühung erster Teil: Bildung

Also lautet der Beschluß: Daß der Mensch was lernen muß. (Wilhelm Busch, Max und Moritz)

Der Schwerpunkte sind fünf: Reform der Bildung, Reform des Gesundheitswesens, Humanisierung der Arbeitswelt, Städteplanung und -Entwicklung, Modernisierung der Wirtschaft, was natürlich nicht bedeutet, daß man alles andere vergessen hat oder als weniger veränderungswürdig auf die Seite schieben wollte. „Diesen Bereichen kommt in den Jahren bis 1985 für die Politik der deutschen Sozialdemokratie besondere Bedeutung zu. Damit ist nicht gemeint, daß wir die Masse der Finanzmittel auf diese Bereiche konzentrieren könnten oder sollten, wenn die sachliche Bedeutung dieser fünf Schwerpunkte sicher auch in der Haushalts- und Finanzpolitik ihren Niederschlag finden muß.“ (42) Obwohl die Schwerpunktsetzung die Lösung der Probleme von besonderer Bedeutung in den Vordergrund stellt, soll damit nicht gesagt sein, daß diese dann letztendlich auch zu vorderst gelöst werden, wenngleich sich die besondere Bedeutung der Probleme natürlich bei der Lösung der Probleme niederschlagen muß, was natürlich nicht bedeutet, daß ... Man sieht, der SPD fällt es schwer, sich zu entscheiden, welchem der vielzähligen Probleme der Vorrang zu geben ist, aber schließlich muß man irgendwo anfangen und dieser Anfang braucht auch nichts zu präjudizieren.

So macht man sich dann Gedanken zur Ausbildung:

„Das Bildungssystem darf aber nicht als bloße Funktion der Entwicklung von Arbeits- und Berufswelt verstanden werden oder umgekehrt. Die weitere Verwirklichung des Grundrechts auf Bildung ist für eine am Menschen orientierte Bildungspolitik und -planung ebenso entscheidend ...“ (S. 81)

Die SPD betont das »Grundrecht auf Bildung«, das allen Bürgern gewährleistet ist und sieht seine Inanspruchnahme durch vielerlei Umstände gefährdet. Sie lokalisiert das Übel, das die Teilnahme an diesem Grundrecht vereitelt, in der Familie, die die Bedingungen der „Entfaltungsmöglichkeiten des Einzelnen“ (S. 81) bestimmt. Dann ist es doch nicht die Familie, sondern:

„Die Bildungschancen der jungen Menschen in unserem Lande sind ungleich, vor allem wegen der sozialen Benachteiligungen, die immer noch besonders die ersten Lebensjahre der Kinder prägen“ (S. 81).

Die Familie entpuppt sich so als das Hindernis auf dem Weg zur Realisierung des Grundrechts auf Bildung. Zur Kompensation dieses Hindernisses führt die SPD dann alles an, was in der bildungspolitischen Diskussion der letzten Jahre an progressiven Vorschlägen gemacht wurde. Vom Kindergarten über die Gesamtschule und die Ganztagsschule bis hin zur Universität wird der Bildungsbeflissene von den Reformen der SPD begleitet. So ist sie z. B. auch beim Numerus Clausus darauf bedacht, die Mängel der sozialen Umwelt zu kompensieren, formuliert sie für die Auswahl: „Angesichts der Bedeutung sozialkultureller Einflüsse auf alle Schulleistungen heißt das, daß bei der Auswahl neben anderen Kriterien wesentlich auf soziale Gesichtspunkte Rücksicht genommen werden muß ...“ (S. 83) Und bei dieser Auswahl, die nun plötzlich getroffen werden muß, meldet die Gesellschaft ihre Ansprüche an:

„Die berufliche Bildung muß, wie das gesamte Bildungssystem, im Zusammenhang mit der Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung gesehen werden.“ (S. 51)

So ganz nach Gusto kann die Bildung dem einzelnen auch nicht überlassen werden, denn

„in vielen Berufen und Wirtschaftszweigen gibt es heute schon einen spürbaren Mangel an qualifiziert ausgebildeten Arbeitnehmern. ... Zwischen einem immer breiter werdenden Angebot von Hochschulabsolventen einerseits und der Gruppe der Ungelernten andererseits besteht eine zunehmend größere Lücke“ (S. 49).

Man kann die Bürger nicht allein ihrem Bildungsdrang überlassen, was sie lernen, muß schließlich auch hoch zu etwas nütze sein. So denkt sich die SPD denn neue Bildungsgänge aus, die den Bedürfnissen der Arbeitswelt entsprechen und in denen die Bürger ihr Bildungsbedürfnis befriedigen können:

„Die Weiterentwicklung der Wirtschaft schafft zunehmend Tätigkeiten und Funktionen, für die eine betriebliche Berufsausbildung herkömmlicher Art kaum ausreichende Qualifikation bietet, für die aber auch eine Hochschulausbildung unzureichend ist. Hierfür sind neue Bildungsgänge ... zu entwickeln“ (S. 51).

Sie müssen „wissenschaftsbezogen und zugleich berufsfeldbezogen sein“ (S. 84). Und in der Meinung, beide Seiten aufs Glücklichste vereint zu haben, kann sie befriedigt feststellen: „Ein jeder hat das Recht auf eine qualifizierte Berufsbildung, die ihn in die Lage versetzt, seine Fähigkeiten und Neigungen zu entwickeln und sein Leben selbstverantwortlich zu gestalten“ (S. 48). Der Ausbau der Studienplätze soll sich am gesellschaftlichen Bedarf ausrichten, d. h. an dem Interesse der Gesellschaft an einem hohen Bildungsstandard und an ihrem Bedarf an qualifizierten Arbeitsplätzen“ (S. 83), womit es ihr gelungen ist, dem Dilemma erfolgreich aus dem Wege zu gehen. Vom Standpunkt der Gesellschaft aus wird sie das Nötige tun, damit das Bildungssystem quantitativ und qualitativ den Anforderungen der „Wirtschafts- und Arbeitswelt“ entspricht, vom Standpunkt des Bürgers aus das Notwendige, damit dieser in diesem Bildungswesen seine Chance wahrnehmen kann. Was freilich nichts anderes heißt, als daß die Chancen des Bürgers auf das zusammengeschrumpft sind, was Wirtschaft und Gesellschaft ihm bieten.

Reformbemühung zweiter Teil: Gesundheit

Wie man Statistiken und mahnenden Aufrufen der Krankenkassen entnehmen kann, geht es mit der Gesundheit der Menschen immer mehr bergab. Die SPD weiß, woher das rührt:

„Aus den Bedingungen der Industriellen Arbeitswelt ergeben sich akute Gesundheitsgefährdungen ... ein vor allem auf Gewinn und wirtschaftliche Macht orientiertes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, das auf bloße Steigerung des Konsums ausgerichtet ist, verstärkt die durch die technische Entwicklung ohnehin gegebene Gefährdung der Gesundheit.“ (S. 54)

Doch was macht das schon: dieses Wirtschafts- und Gesellschaftssystem hat auch die Mittel bereitgestellt, die die unliebsamen Folgen seiner einseitigen Ausrichtung auf den Profit kurieren sollen: ein umfangreiches Gesundheitswesen. Schlimm ist nur, daß dieses noch nicht so ist, wie es sein soll. Was der SPD am Gesundheitswesen auffällt, ist die „fehlende Planung und Koordination“ (S. 54) und das kostet Geld, die Krankenhäuser sind „gemessen an ihren Leistungen zu teuer“ (S. 55). Auch bei den Ärzten machen sich „ökonomische Gründe“ (S. 54) geltend, diese setzen einen „eigenen technischen- und Laborapparat ein“ (54), was zu Lasten der „Zahlungsverpflichteten“ ausgeht. Mit dem Aufzählen dieser Mängel ist auch schon der Weg der Lösung vorgezeichnet. Das Gesundheitswesen ist „rationeller (zu) gestalten“ (S. 55). Zwar ist der SPD das freiberufliche Treiben der Ärzte ein Dorn im Auge, dennoch bleiben sie Grundlage aller Reform des Gesundheitswesens:

„Die Integration der medizinischen Versorgung erfordert weder die institutionelle Einheitlichkeit noch die Auflösung historisch gewachsener Formen medizinischer Versorgung und freiberuflicher ärztlicher Tätigkeit“ (S. 55).

Den leidigen Kosten der Krankenhäuser begegnet sie mit dem Vorschlag, die „ambulante Versorgung“ (S. 68) zu verstärken und nachdem so die Patienten auf die Straße gesetzt sind, hat sie den genialen Einfall, ihnen zu empfehlen, doch fürderhin Sorge zu tragen, daß sie gar nicht erst Patienten werden. Der Bürger soll gesundheitsbewußter werden und da dieser in dieser Hinsicht sich verstockt zeigt, muß er durch „Anreize“ dazu angehalten werden, „im Rahmen der ihnen gegebenen Möglichkeiten selbstverantwortlich zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung seiner Gesundheit beizutragen“ (66). Von der Gesellschaft, die als eine, die krankmacht, benannt worden war, ist es der SPD auf dem Umweg über die Kosten des Krankseins gelungen, beim Bürger anzulangen, der sich anders verhalten soll: er soll sich's so einrichten, daß er möglichst wenig krank wird. Also: am besten überhaupt nicht arbeiten und wenn schon, dann nur in Begleitung eines Betriebsarztes!

Reformbemühung dritter Teil: Arbeitswelt

Wer angesichts eines solchen Gesundheitswesens nicht sich entschloß, schleunigst krank zu werden, sondern in der Arbeitwelt verblieb, erfährt allerlei Schlimmes über den „in vielerlei Hinsicht bestimmenden Faktor“ (S. 52) im Leben der Bürger: Deren „materielle Existenzsicherung, zeitliche Einteilung des Lebens, Weisungsgebundenheit und Unterordnung, Anerkennung und Sozialprestige, Prägung von Verhaltensweisen und Einstellungen“ (S. 52), all dies ist bestimmt durch die Arbeitswelt. Die SPD drückt so aus, daß „85 Prozent der Erwerbstätigen“ (S. 73) dieser Gesellschaft keinen anderen Inhalt ihrer Existenz als die Arbeit haben. Auch die Ausflucht, es gäbe ja noch die Freizeit, schneidet sie ab. Auch diese ist „in ihrem Ausmaß und ihren Verwendungsmöglichkeiten weitgehend durch die Arbeitsbedingungen bestimmt“ (S. 52). Angesichts solcher Verhältnisse, in der die Mehrzahl der Bürger nur lebt, um zu arbeiten, ist eine Reform an der Zeit. Die SPD handelt. Sie sorgt sich um die Verbesserung des Gesundheitsschutzes, eine „wirksamere Kontrolle der Schutzvorschriften“ (S. 53) muß her. „Mitbestimmung über Arbeitsablauf und Arbeitsplatzgestaltung“ (S. 52) macht die Arbeitsplätze netter.

„Das primäre Ziel ist es, die Entfremdung der arbeitenden Menschen dadurch aufzuheben, daß der Arbeitsprozeß von ihren individuellen Bedürfnissen mitbestimmt wird.“ (S. 53)

„Die materielle Existenz der Menschheit kann nur durch Arbeit erhalten werden, und dies erfordert eine hochentwickelte, durch Technik vermittelte Arbeitsleistung ... (Daher) wird nicht jeder einzelne alle seine Wünsche und Hoffnungen verwirklichen können, sondern er wird sich materiellen Notwendigkeiten unterwerfen müssen.“ (S. 16)

Und wenn man schon zugestehen muß, daß die Arbeitnehmer so arbeiten müssen, daß „physische und psychische Belastungen noch unvermeidbar sind, müssen sie durch ein Mehr an Erholung aufgehoben werden.“ (S. 73)

Die Feststellung, daß die Verhältnisse so sind, daß die Unternommenen unter Bedingungen arbeiten müssen, die deren Gesundheit ruinieren, ist der SPD noch Anlaß, diese zu beschimpfen: „ ... eine gegen die eigentlichen Interessen gerichtete Mentalität bei den Arbeitnehmern, sich die inhumanen Arbeitsbedingungen durch »Erschwerniszulagen« scheinbar abkaufen zu lassen“ (S. 53); sie sollen doch die schönen Pläne der SPD nicht dadurch stören, daß sie nach Barem verlangen.

Daß dies eine wirklich wohlausgewogene Reform ist, sieht man daran, daß sie allen und insbesondere den Unternehmern nützt: steigert sie doch die „Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmer“, erhöht sogar „durch eine sinnvolle Motivation der Arbeitnehmer ... die Produktion“, geht also „keineswegs auf Kosten der Produktivität.“ (S. 53)

Das Eintreten für die Fortexistenz der Verhältnisse kleidet sich in die Aufforderung, aus besserer Einsicht das zu tun, was vorher nur gezwungen getan wurde. Nach den bisherigen Reformbemühungen läßt sich absehen, was uns bei Reform Nr. 4 erwartet.

Reformbemühung vierter Teil: Sozialdemokratische Politik urbi et orbi

Und alsogleich spricht der Verstand / Verlaß die Stadt und geh aufs Land. (Wilhelm Busch, Balduin Bählamm)

Man ist gespannt zu erfahren, woran jetzt wohl sozialdemokratische Nörgelei ihre Lust findet, gibt doch das vierte Stichwort gar nicht zu erkennen, worum es ihm geht: Reform der Stadtplanung?, doch wohl nicht; eher wohl Entwicklung von Städten, obwohl es die doch eigentlich schon gibt. Wer so fragt, offenbart natürlich böse Absicht, denn jedermann weiß, daß in den Städten vieles im Argen liegt und darum steht es denn auch im Orientierungsrahmen (S. 85):

„In den Verdichtungsräumen nähern sich die Umweltbedingungen kritischen Grenzen und drohen die qualitativen Lebensbedingungen zu verschlechtern. Zersiedlung der Landschaft, Verödung der Stadtkerne, Überbeanspruchung der Infrastruktur, Luftverschmutzung und Lärmbelästigung u. a. führen zu hohen sozialen Kosten für die Gemeinschaft und zu unzumutbaren physischen und psychischen Belastungen für den einzelnen.“

Ein wahrhaft apokalyptisches Bild, und man fragt sich, wieso sich die Menschheit derartiges schuf und wieso die Städte immer noch wachsen. Abhilfe tut not, aber durch Sozialdemokraten? Waren die Städte doch schon immer deren Hochburgen und hatte nicht bis dato fast jede Großstadt einen SPD-OB? Der OR '85 verliert darüber kein Wort der Kritik oder Entschuldigung, aber man darf schließen, daß SPD-Funktionäre an der Malaise unschuldig waren und diese gegen ihren Willen und bessere Planung zustande, kam. Hatten diese doch in der Vergangenheit eine schier übermächtige Phalanx gegen sich, nämlich eine falsch orientierte Gesellschaft, Weltwirtschaft und Technik.

„Diese Tendenz (der Verschlechterung, Red.) wird solange verstärkt, wie es nicht gelingt, die einseitige Orientierung unserer Gesellschaft am wirtschaftlichen Wachstum und privater Gewinnerzielung einzuschränken (S. 56).“

Und dies Problem ist nicht auf eine Stadt oder die BRD beschränkt, sondern: „Die Zukunft der Städte hängt damit auch von der Lösung weltweiter wirtschaftlicher Probleme ... ab“ (S. 57) und ist erst gelöst, wenn „die Technik dem Menschen dient und nicht über den Menschen herrscht“ (S. 57). Ein übermächtiger Gegner fürwahr, doch das ficht die SPD wenig an. Wem man nicht über ist, mit dem geht man ein Bündnis ein, sagt sie sich und ehe der Weltmarkt sich versieht, ist er in den Dienst sozialdemokratischer Kommunalpolitik gespannt: „Stadtplanung und Stadtentwicklung erfordern deshalb, daß das ökonomische Prinzip seine Vorrangstellung verliert und in die Zielsetzung für eine sozialdemokratische Kommunalpolitik eingeordnet wird“ (S. 56). Wer jetzt gespannt ist, etwas über die Städte zu erfahren, die das ökonomische Prinzip unter Anleitung sozialdemokratischer Kommunalpolitiker zuwege bringen wird, sieht sich getäuscht.

Kein Wort darüber; stattdessen setzt sich unser OR ’85 noch einmal Schwerpunkte: Wohnen, Arbeiten, Verkehr, Umwelt, Bildung, Kultur, Freizeit, Sport, sowie soziale Sicherung und Integration (vgl. S. 59). Böse Zungen mögen zwar behaupten, mit diesen Schwerpunkten stünde es auf dem flachen Lande auch nicht so gut, aber das kümmert die Verfasser wenig. Wußten sie schon am Anfang nicht, was das Problem der Städte eigentlich genau ist, so haben sie am Schluß wenigstens ein Ergebnis: alles, worüber Städter so nörgeln, soll auch in der Stadt besser werden. So wird der vierte Schwerpunkt zur Banalität. Weil in der Stadt viele Leute wohnen, gibt es auch viel zu tun und die SPD will sich besonders anstrengen, denn die Stadt

„verlangt eine sozialdemokratische Politik, die Offenheit und Festigkeit, Kritikfähigkeit und Selbstsicherheit, konkrete Problemlösungen für heute und langfristige Perspektiven glaubwürdig miteinander verbindet“ (S. 59).

Wirtschaftspolitik Reformbemühung fünfter Teil:

Der Gedanke macht ihn blaß / Wenn er fragt, was kostet das? (Ders., Plisch und Plum)

Bleibt als letzter Reformschwerpunkt die Modernisierung der Wirtschaft. Schon bei ihren bisher referierten vier Schwerpunkten wurde die SPD nicht müde, darauf zu verweisen, daß die Notwendigkeit ihrer Reformiererei nicht zuletzt in der einseitigen Orientierung der Wirtschaftsordnung (auf Wachstum und privates Gewinnstreben) begründet liege. Aber gleich zu Anfang wird der Leser des OR '85 mit der ihm nicht mehr unbekannten Logik der SPD konfrontiert. Denn hier, wo es ihr um die Wirtschaft geht, bekennt sie sich dazu, daß in Anbetracht der anstehenden Reformen ein besonderes Augenmerk auf ein angemessenes Wachstum der Wirtschaft zu richten sei. War diese Tatsache der SPD nicht nur einmal Anlaß zur Kritik, so besinnt sie sich jetzt als staatstragende Partei darauf, daß ihre Reformvorhaben Geld kosten und macht die Wirtschaft zum A und O ihrer Politik.

„Ohne Wirtschaftspolitik ist eine erfolgreiche Gesellschaftspolitik nicht möglich“ (S. 22).

„Unbestreitbar ist, daß die politische, soziale, kulturelle Entwicklung einer Gesellschaft in erheblichem Umfang von ihrer wirtschaftlichen Leistungskraft abhängt“ (S. 15).

Und wer möchte es angesichts dieses Tatbestandes der SPD verdenken, wenn sie nicht länger dulden kann, daß sich die Wirtschaft an ihr vorbei entwickelt; sie beansprucht, hier ein Wörtchen mitzureden.

„Die staatlichen Handlungsmöglichkeiten erschöpfen sich noch zu sehr in der nachträglichen Korrektur von Folgen privater Entscheidungen“ (S. 25), während „Sicherheit und Stabilität nur durch eine Politik der bewußten Veränderungen gewährleistet werden können“ (S. 24).

Diese Politik der bewußten Veränderungen soll „an die Stelle einer wildwüchsigen Entwicklung“ ein gesamtwirtschaftlich sinnvoll differenziertes und auch an qualitativen (!) Maßstäben orientiertes Wachstum treten lassen (S. 27). Die SPD hat sich viel vorgenommen. Der naturwüchsige Ablauf ist ihr schon lange Dorn im Auge, die Wirtschaft muß gesteuert werden. Sie weiß, daß sie bei der Durchsetzung ihrer Zielvorstellung nicht nur auf den Widerstand der konservativen Kräfte stoßen wird, die solcherlei Konzept als „Verletzung der als Marktwirtschaft bezeichneten Wirtschaftsordnung“ ablehnen. Das aber kann die Sozis von ihrem Vorhaben nicht abbringen, denn um zu sehen, daß sie im Recht sind, braucht man sich nur anzusehen, wohin es führt, wenn man das „Steuerungssystem Markt“ steuern läßt.

Der Markt lenkt – der Staat denkt

„Der sich selbst überlassene Markt neigt zur Aufhebung des Wettbewerbs, wie die zunehmende Vermachtung zahlreicher Märkte durch Konzerne und Kartelle zeigt.“

„Der Markt als Ordnungsprinzip ist rücksichtslos und bedarf in vieler Hinsicht einer sozialen Korrektur“.

„Der Markt ist ein gegenwartsbezogenes Instrument, auf künftige Entwicklungen stellt er sich nur insofern ein, wie sich diese schon in der absehbaren Nachfrageentwicklung niederschlagen“. (S. 31)

Doch läßt einen die bestimmte Art und Weise der Kritik am Markt aufhorchen. Nur der „sich selbst überlassene Markt“ zeitigt negative Folgen; sollte die SPD dabei unterstellen, gegen diese vorgehen zu können, wenn sie dem Markt unter die Arme greift? Und bleibt nicht bei der Formulierung einer Notwendigkeit der sozialen Korrektur der Markt als rücksichtsloser unterstellt – denn eine Korrektur, wo es nichts zu korrigieren gibt, wäre ja wahrhaftig zu viel des Guten. Und das letzte klingt ganz nach Arbeitsteilung: der Markt lenkt, der Staat denkt … Der Mißtrauische sieht sich nicht enttäuscht, die SPD meint auch das, was hier angeklungen ist.

„Durch Wettbewerbsförderung und durch Kontrolle vermachteter Märkte den Vorrang der Nachfrage durchsetzen ... das würde dem Markt überlassen, was er besser leisten kann als staatliche Planung, gleichzeitig aber die Grundrichtung im gesamtwirtschaftlich erwünschten Sinne beeinflussen.“ (S. 34)

Zwar weiß die SPD, daß die „unkoordinierte Wirtschaftsentwicklung für den einzelnen, wie für die Allgemeinheit unerträgliche Auswirkungen mit sich bringt“, doch läßt die „Beseitigung der Unternehmensautonomie durch eine zentrale staatliche Wirtschaftsplanung“ auch nicht nur Gutes erhoffen. „Sie kommt wegen ihrer vielfältigen schädlichen und unerträglichen Folgen nicht in Frage“ (S. 48). Und so bleibt die SPD bei ihrem Leisten, läßt alles beim Alten und denkt sich geeignete Instrumente aus, mit denen sie den Markt beeinflussen kann. Man weiß jetzt, daß die Veränderung, die die SPD in punkto Wirtschaftspolitik propagiert, darin besteht, für den häßlichen Ausdruck „nachträgliche Korrektur von Folgen privater Entscheidungen“, ein schöneres Wort gefunden zu haben: „Beeinflussung im gewünschten Sinne“. Wer zunächst geglaubt hat, die SPD würde ausgerechnet in ihrem kritischen Bezug auf die herrschende Wirtschaftsordnung ernsthaft gegen diese etwas haben, muß sich spätestens jetzt eines besseren belehren lassen. Sie hat es zu ihrer Aufgabe gemacht, Markt („der unkoordinierte“) und staatliche Planung schöpferisch miteinander zu verbinden. Die Einflußnahme, die die SPD auf den Markt nehmen will, ist nicht gegen ihn gerichtet, sondern dient zu dessen Aufrechterhaltung. Die SPD kritisiert den Markt, um gleich klar zu machen, daß sie, nichts gegen ihn hat. Sie geht gegen seine unliebsamen Auswirkungen vor, ohne deren Grundlage anzutasten und demonstriert damit, daß ihr die Politik der „bewußten Veränderungen“ von Anfang an zur Politik der Unterwerfung unter die gegebenen Verhältnisse geraten ist.

Wenn sie bedauernd feststellt, daß „Inflation, Rezession, Arbeitslosigkeit und Strukturkrisen heute politisch bearbeitet und gelöst werden müssen, ohne daß der Politik entsprechende Einwirkungsmöglichkeiten auf Unternehmensstrategien und Investitionsentscheidungen, auf Preise und Löhne zugestanden würden“ (S. 24), so steckt darin das Eingeständnis, daß sie sich hiermit abzufinden gedenkt. Hat sie einmal „die einzelwirtschaftliche Verfügung als weitgehend unentbehrlich“ anerkannt, muß sie auch die daraus erwachsenden Interessen der Unternehmer (die laut OR '85 nicht selten ökonomisch notwendig sind) berücksichtigen. In der Hand des Staates liegt es nunmehr, die Inflation einzudämmen, bzw. eine relative Stabilität der Preise zu sichern, Handelsbilanzüberschüsse niedrig zu halten, usf. … (S. 29).

Doch selbst die dafür notwendigen Eingriffe stoßen auf Anfeindungen seitens der Unternehmer.

„Die sich aus der geschilderten Situation unserer Gesellschaft ergebenden Veränderungsbestrebungen stoßen auf den Widerstand von Gruppen, die um ihre gesellschaftliche Stellung fürchten und nun mit der verstärkten Ausnutzung ihrer Machtpositionen in Wirtschaft, Politik und Meinungsbildung antworten.“

Schnell schlägt der Groll, den der Sozialdemokrat gegen diese Gruppen aus gutem Grunde hegt, um. Er weiß ein Mittel, wie er diese vor seinen Karren spannen kann: Dabei sollte für uns die Einsicht maßgebend sein, daß gegenüber einem Staat, der seine Koordinationsmängel überwindet, der weiß, was er wirtschaftspolitisch will und der sein Instrumentarium konsequent und wirksam einzusetzen vermag, nur wenige Unternehmer noch geneigt sein werden, „Kooperation und Verständigung zu verweigern.“ (S. 48) Selbst wenn es dem Sozialdemokraten gelingen mag, sich mit den Unternehmern anzufreunden, ist es mit den Schwierigkeiten nicht vorbei. Denn auch die, für deren Interessen er sich besonders einsetzt, stehen seinen Reformvorhaben nur allzuoft im Wege. Sei es, daß diese dem einzelnen Gemeinschaftsdenken abverlangen, das ihnen als egoistischen und unwilligen Subjekten widerstrebt, sei es, daß sie Reformen Widerstand leisten, weil sie deren Durchsetzungsmöglichkeiten mißtrauen. Zwar kann die SPD sich das Verhalten ihrer Schützlinge nur über die Manipulation seitens der Unternehmer erklären ,... „sie“ (die Unternehmer) „suchen und finden Unterstützung in den Teilen der mittleren Gesellschaftsschichten, die objektiv ohne Grund ihre Freiheit, ihr Eigentum, Recht und Ordnung bedroht sehen. Diese Abwehrhaltung reicht auch in die Reihen der Arbeitnehmer hinein“ (S. 23), müssen fortan aber damit rechnen. Deshalb enden die Reformvorschläge des OR '85 ein jedesmal in einem Appell an die Menschen, sich vernünftig, d. h. entsprechend der sozialdemokratischen Vorschläge zu verhalten. Baut sie in punkto Unternehmer darauf, daß diese ihre Widerstände, die sie in tiefster Seele verspüren, zur Seite schieben, so verlangt sie von den Nicht-Unternehmern nicht weniger: Sie sollen solidarisch sein, ihren Eigennutz in den Hintergrund stellen und auf die SPD vertrauen. Den Interessengegensatz, den jede Interessenvertretung einschließt, hat die SPD so in ein Good- Will-Problem verwandelt. Doch weiß sie nur allzugut, daß ihre Aufforderung allein, nicht alle Menschen zu guten Menschen macht – die haben da ihren eigenen Kopf – und muß so weiter mit Interessenskonflikten rechnen.

Angesichts so vieler Widerstände und Schwierigkeiten muß die SPD ihre Pläne erneut überdenken:

„Die realistische Beurteilung staatlicher Handlungsmöglichkeiten und Kapazitäten zwingt uns dazu, uns auf das Notwendigste und Machbare zu beschränken.“ (S. 33)

Was heißt, daß die SPD die Abhängigkeit ihrer Politik von dem, was die Welt an Veränderungen zuläßt, in ein positives Argument verwandelt und zu ihrem politischen Prinzip erhoben hat: Realismus heißt die Parole! Der Reformismus der SPD steht mit beiden Beinen fest auf der Erde; er weiß, daß er nicht alles, was ihm erstrebenswert erscheint, auch haben kann. Andererseits läßt er es sich nicht nehmen, ständig gen Himmel zu blinzeln und Höheres im Sinne zu haben: er will immer mehr, als er tun kann und tut und ist nie zufriedenzustellen. Die Ideale des „demokratischen Sozialismus“ existieren so neben den kleinen alltäglichen Schritten der praktischen Politik als das bessere Ich der SPD. Und deshalb bekennt sich die SPD zur Einschränkung auf das „Notwendige und Machbare“ nur ein paar Seiten, nachdem sie dem Leser des OR '85 noch Honig um's Maul geschmiert hat. „Der demokratische Sozialismus erstrebt eine neue und bessere Ordnung der Gesellschaft.“ (S. 13) Es sind die Grundwerte „Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität“, die da noch jedes Soziherz höher schlagen ließen. Und besonders auf den letzten kommt es an, scheiterte doch so mancher gutgemeinte Reformversuch am Egoismus derer, die man reformieren wollte. Wenn die SPD die „Ziele des demokratischen Sozialismus“ vorstellt, setzt sie sich mühelos über das hinweg, was ihr ihr Realitätsbewußtsein in der praktischen Reformiererei vorschreibt.

„Die gesellschaftliche Ordnung der Gegenwart wird in allen Ländern der Erde durch Probleme bestimmt, die in ihrem Kern als Widersprüche zwischen dem, was den Menschen wirtschaftlich, sozialpolitisch und geistig objektiv möglich wäre und dem, was sie in ihrem Verhalten aus diesen Möglichkeiten machen. Aus der Erkenntnis dieser Widersprüche ist die Idee des Sozialismus geschichtlich erwachsen, aus der Möglichkeit ihrer Auflösung schöpft der Sozialismus die Hoffnung, daß Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität im gesellschaftlichen Leben mehr sind als bloße Utopie.“ (S. 14)

Somit läßt der Vorwurf, auch bloß rumzuwurschteln und von Sachzwang zu Sachzwang Politik zu machen, den Sozialdemokraten ganz kalt. Unterscheidet er sich doch wesentlich von anderen Politikern: All sein Tun, noch die kleinste tagespolitische Maßnahme bedeutet ihm mehr, ist ihm ein weiterer Schritt weg von der schlechten Wirklichkeit zu seinem Ideal. „Nein“ ruft er diesem Skeptiker zu „jeder Reformschritt verändert die Qualität der Gesellschaft. Verändert Mitbestimmung nicht die Qualität dieser Gesellschaft? Verändert Vermögensbildung nicht die Qualität dieser Gesellschaft? (Sozialdemokrat Karl Ravens, FR vom 18. 4., S. 31).

Man sieht, es ist ein qualitativer Unterschied, ob eine CDU-Regierung ein 312-Mark-Gesetz macht oder eine SPD-Regierung ein 624-Mark-Gesetz.

Und weil eben ein Ideal göttlich vollkommen ist und' wir nur Menschen sind, sichert der Sozialdemokrat sich und seiner Politik auch gleich einen Platz in der Weltgeschichte von jetzt an bis zum St. Nimmerleinstag:

„über diese wirtschaftlichen, sozialen und politischen Probleme hinaus (s. o.) stößt das Streben der Menschen nach Selbstbestimmung an Grenzen, die grundsätzlich überhaupt nicht überschritten werden können: Irrtum und Schuld, Schmerz und Verzweiflung, Krankheit und Unglück werden auch in einer freieren, gerechteren und humaneren Gesellschaftsordnung zum Leben der Menschen gehören . .. Der demokratische Sozialismus verspricht also weder ein Paradies auf Erden und die Lösung aller menschlichen Probleme noch ist er der fertige Plan einer neuen Gesellschaftsordnung. Er verwirklicht sich vielmehr darin, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität zu erkämpfen, zu bewahren und sich in ihnen zu bewähren. Hierin liegt der tiefere Grund dafür, daß der Sozialismus eine dauernde Aufgabe ist und bleiben wird.“ (S. 16 f.)

Nach dem die SPD sich so von ihrer Geschichtlichkeit emanzipiert hat und sich im allzu-Menschlichen zu verlieren beginnt, wird sie jäh in das politische Geschehen in der BRD zurückgeholt. Der politische Gegner nämlich hält von derartig visionärem Zeug wenig und bringt die SPD in arge Bedrängnis, indem er nüchtern und schlicht ihre Ideale – ernst nimmt.

Sie ziehen mit Knurren und Gekrächz / Der eine links, der andere rechts. (Wilhelm Busch, Hans Huckebein)

Kann doch das allzu laute Betonen des Willens, die Qualität der Gesellschaft ändern zu wollen, leicht in die Nähe von revolutionären Bestrebungen gerückt werden. Der „Volksfront“-Vorwurf ist so im Reformanspruch immer schon angelegt. Und ist nicht die SPD eine Partei, die sich ihrer Geschichte bruchlos bis zum Gothaer Programm von 1875 rühmt und somit eben nicht Volkspartei geworden, sondern Arbeiterpartei geblieben ist? Und fühlt sie sich nicht sogar bemüßigt, bei einschlägigen Geburts- und Todestagen sogar Marx' und Engels' als ihrer Ahnherren zu gedenken. Selbstdarstellungen der SPD machen daher auch immer deutlich, daß diese Gefahr gesehen wird und die Partei es für nötig hält, klarzustellen, daß Staat, Verfassung usw. natürlich ihrer Politik vorausgesetzt sind und durch die vorzunehmenden Reformen nicht tangiert werden. So auch der OR ’85: „Für die dt. Sozialdemokratie ist der demokratische Rechtsstaat des GG ein unverzichtbarer Bestandteil der politischen Ordnung unseres Landes.“ (S. 17) und „die dem. Ordnung, die in unserem GG verankert ist, hat sich bewährt“ (S. 108).

Aber Papier ist bekanntlich geduldig und Bekenntnisse wie die obigen haben die SDP auch nach Godesberg nicht davor bewahrt, vom politischen Gegner beim bekannten Spiel: „Wo ich bin, ist die Mitte“ in die linke Ecke gerückt zu werden. So auch heute, und selbst der Zusammenhang zwischen RAF und SPD ist schnell hergestellt: geistiger Nährboden, geistige Nähe und personelle Identität sind die Schlagworte, die der SPD in jedem Wahlkampf um die Ohren geschlagen werden. Die grundsätzliche Unzufriedenheit einer Reformpartei mit dem Bestehenden wird von konservativer Seite nur zu gern mit dem frontalen Angriff auf den Staat durch die RAF und ähnl. Gruppen in der Weise zusammengebracht, daß hier lediglich alte SPD-Topoi zu Ende gedacht seien und in die Tat umgesetzt.

Neben dieser – etwas plumpen – Variante, die SPD als Helfer und Wegbereiter des Linksradikalismus hinzustellen, was beim aufgeklärten Wähler angesichts der Bonner Härte gegen Terroristen und des Vorgehens diverser SPD-Landesregierungen gegen Verfassungsfeinde nur nachsichtiges Lächeln auslösen dürfte, versucht eine – subtilere – Kritik, die Staatstreue der SPD in Zweifel zu ziehen, indem sie lediglich ihre Reformdebatten und Vorschläge aufnimmt. Bedroht denn nicht die paritätische Mitbestimmung die Wirtschaftsordnung des GG und sind nicht Pläne, die Banken zu verstaatlichen, in der SPD aufgetaucht? Und bedient sich nicht die Debatte über „Investitionslenkung“ in der SPD auch bloß so eines Wortes, um nicht gleich mit dem „Sozialismus“ rausrücken zu müssen? Eilfertig beeilen die Verfasser des OR ’85 sich, dieser Kritik den Wind aus den Segeln zu nehmen. Bei den Stichworten „Humanisierung der Arbeitswelt“ und „Mitbestimmung“ beherzigen sie die alte strategische Regel und gehen gleich zum Angriff über: beide Maßnahmen nützen in Wirklichkeit den Unternehmern. „Die Humanisierung der Arbeitswelt“ muß keineswegs auf Kosten der Produktivität gehen, sondern durch eine sinnvolle Motivation der Arbeitnehmer wird die Produktion eher erhöht.“ (S. 53) und „eine so verstandene Mitbestimmung wird die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Unternehmen nicht beeinträchtigen, sondern kann sie durch die Verminderung innerer Widerstände nur erhöhen“. (S. 110). Der Vorschlag der Bankenverstaatlichung wird als unzweckmäßig gescholten (S. 35) und wird (jedenfalls bis 1985) umgewandelt in die Forderung, die Universalbanken durch Spezialbanken mit strenger Funktionsteilung zu ersetzen (S. 99). Und für die leidigen Mißverständnisse um die Debatte über Investitionslenkung wird erst einmal klargestellt, daß dies alles im größeren Rahmen, hier dem des Godesberger Programms, zu sehen sei.

„Freie Konsumwahl und freie Arbeitsplatzwahl sind entscheidende Grundlagen, freie Unternehmerinitiative und freier Wettbewerb sind wichtige Elemente sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik“ (S. 35).

Darüberhinaus muß man die Sache eben „realistisch“, „nüchtern“ (S. 33) und nicht als „Glaubensbekenntnis“ (S. 35) betrachten. „Praktikabel“ muß die Investitionslenkung sein, nur bis zur „Grenze des Machbaren“ (S. 33) darf sie gehen und im übrigen verbleibt „die letztverantwortliche Entscheidung . . . aber beim Unternehmer“ (S. 33). Und so ist es schließlich vollbracht: Eine Verdächtigung der SPD, dieses System stürzen zu wollen, kann nur noch auf Mißverständnis oder Böswilligkeit beruhen; jeder Gutwillige muß einsehen, daß man gegen die Forderungen der SPD, wenn man sie einmal unverzerrt interpretiert bekommt, einfach nichts mehr haben kann. Wer sich hier ausschließt, offenbart sein Motiv: finsterste Eigensucht.

„Die konservativen und reaktionären Kräfte in der BRD versuchen mit ihren publizistischen Möglichkeiten, an die Eigensucht und die begrenzten Interessen der verschiedenen gesellschaftlich bevorrechteten oder sich zumindest bedroht fühlenden Gruppen zu appellieren. ... So versuchen die konservativen und reaktionären Kräfte eine auf mehr soziale Gerechtigkeit und mehr Demokratie in unserer Gesellschaft zielende Politik dadurch zu verdächtigen, daß sie sie für undurchführbar, politisch gefährlich oder gar rechtlich unerlaubt erklären.“ (S. 24).

Der Feind in den eigenen Reihen

Aber bei alledem bleibt die SPD sehr wohl Reformpartei, d. h. sie hält an ihrem Ideal fest und bleibt somit im Kreuzfeuer der Kritik: Der Nachweis, nur das Machbare und überfällige, jedermann Einsichtige machen zu wollen, der der Kritik von rechts den Wind aus den Segeln nimmt, ruft nur die Kritik von links um so stärker auf den Plan. „Verrat“ ist ihr einhelliger Kommentar zu derartigen Interpretationen von Reformpolitik. Diese Kritik an der SPD hält am Ideal fest: Freiheit und Gleichheit soll sein in der Welt, und für dieses Ziel muß eben auch Staat und Verfassung zur Disposition stehen. Daß die SPD diese Ideale hat, aber deshalb noch lange nicht an Staat und Gesellschaft rührt, bringt ihr von links den Vorwurf der Unehrlichkeit, des Verrats der eigenen Ideale ein: Arbeiterverräter, Volksverräter und Volksfeinde sind dementsprechend die gängigen Schlagworte dieser Kritik.

Und zu allem Überfluß macht sich diese Kritik auch noch in der Partei selbst breit: die Jusos werfen der Partei – lediglich gewählter in der Ausdrucksweise – dasselbe vor: Verrat des Ideals zugunsten eines schnöden Pragmatismus'. Und sie versuchen darüber hinaus sogar, die Partei mit allen Mitteln nach links zu drängen.

Nicht einmal vor einer Mobilisierung der Bürger gegen die Partei wollen diese zurückschrecken, sie wollen es lediglich mit innerparteilichem Kampf verbinden. Mit derartigen Strategien können die Jusos im OR ’85 freilich nicht auf Zustimmung rechnen, denn eine derartige Doppelstrategie „muß zur Handlungsunfähigkeit der Partei führen“ (S. 38). Da es aber darum geht, den Anspruch als Reformpartei glaubwürdig zu vertreten, muß der Wille zur Veränderung herausgestrichen werden; dementsprechend wird dem zornigen Jungvolk gegenüber im OR ’85 auch öfter der Kotau gemacht: So lernt der Leser z. B., daß auch in den Augen der SPD die BRD eine „Klassengesellschaft geblieben ist“ (S. 23) (allerdings auch nur in dem Sinne, daß die Bürger durch Interessengegensätze getrennt sind; damit gebührt der SPD der Ruhm, die Autofahrer als Klasse entdeckt zu haben). Auch die deutliche Nähe zu bekannten Marx'schen Termini ist ja wohl nicht zufällig, wenn es etwa heißt: „Die gesellschaftlichen Lebensverhältnisse . . . haben sich gegenüber den Menschen verselbständigt …“ (S. 15). Im übrigen wachsen die linken Bäume auch nicht in den Himmel, denn: „Allzu einfache gesellschaftliche Erklärungsversuche (»Kapita« gegen »Arbeiterklasse« versagen ...“ (S. 59). Somit hat der OR ’85 die SPD wohlabgewogen und -begründet als Reformpartei dargestellt; auch der Parteivorstand spendet Lob:

„Der Entwurf des OR '85 macht deutlich, daß die SPD nicht nur die aktuellen Probleme der Wirtschaft erfolgreich anpackt, sondern zugleich als einzige Partei in unserem Lande den Versuch unternimmt, gerade in den Zeiten weltwirtschaftlichen Umbruchs längerfristige Perspektiven und Wege für die Lösung der Fragen aufzuzeigen, vor denen sich die BRD gestellt sieht.“ (S. 5).

Bleibt jedoch abzuwarten, ob der OR '85 überhaupt bis 1985 Stabilität und Ruhe in die Partei bringt und sich alle Genossen auch an ihm orientieren; wahrscheinlich ist es jedenfalls nicht, denn solange die SPD eben eine Reformpartei bleiben will, wird ihr das Problem erhalten bleiben. Solange Änderung der Verhältnisse ihr politisches Credo bleibt und gleichzeitig das „Machbare“ ihr das Maß der durchzuführenden Reformen angibt, wird die Auseinandersetzung um das gerade Machbare die Partei beherrschen. Solange werden linke SPDler die Rechten des „Konservativismus“ verdächtigen und diese die Linken als politische „Traumtänzer“ schelten.

Die SPD wird so zur Gefangenen ihres Reformanspruches: Das Machbare wird zum Mittelpunkt des Denkens und Handelns der Partei erklärt; gleichzeitig ändert sich das Machbare immer wieder mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Das gestern Illusionäre wird heute machbar usw. (Damit ist nur zu verständlich, daß regelmäßig altgediente Sozis entdecken, daß ihre Partei nicht mehr das tut, was sie vor zig Jahren zum Eintritt bewog und folgerichtig unter Hinterlassung bitterböser Vorwürfe zur CDU überlaufen).

Und da die Partei auch Leute braucht, die sich das morgen Machbare, falls es je machbar wird, ausdenken, haben auch „Theoretiker“ wie Jochen Steffen und Peter v. Oertzen ihren Platz in der SPD als Reformpartei (und zeigen nicht etwa an, daß es in der SPD noch eine sozialistische Perspektive – was immer das sei – gibt). Die Grenze des erlaubten Vorausdenkens bleibt aber fließend, und da die Wähler durch derlei Visionen sowieso verschreckt werden, es der SPD aber auf Wählermassen ankommt, leistet öfter so ein linker Flügelmann seinen (ungewollten) Beitrag zur Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit der Partei, indem er rausgeworfen wird. (Derartige Beschlüsse fallen nach Opportunitätserwägungen und mögen durchaus auf Jahre Ruhe schaffen, das grundsätzliche Dilemma der SPD beseitigen sie sowenig, wie sie etwa die SPD „entlarven“. Jeder Einzel- oder Gruppenausschluß von Linken „entlarvt“ die SPD höchstens als eines: als Reformpartei!)

Die Politik, mit der die SPD die BRD beglücken will, steht sich selbst im Weg: denn „Sozialdemokratische Politik ... setzt die Offenheit der Partei in der inneren Diskussion ebenso voraus wie die Geschlossenheit der Partei im Auftreten nach außen.“ (S. 38)

An Offenheit und Diskussion fehlt's freilich nicht, allerdings ganz gewaltig an der Geschlossenheit. Hatte die Partei doch schon mehrmals in ihrer Geschichte sich gezwungen gesehen, Auseinandersetzungen weniger elegant, nämlich durch Rausschmiß von Gruppen oder Individuen, zu beenden (z. B. SDS, SHB, Bünemann, Geiselberger etc.) Und auch heute sind die Jusos nur der extremste Ausdruck der Zerrissenheit der Partei, neben ihnen gibt es aber noch viele weitere Fraktionen und Gruppen, die ein einheitliches Auftreten der SPD unmöglich machen: Kanalarbeiter halten Fraktionslinke kurz, diese gründen einen Arbeitskreis, was Jochen Vogel wiederum keine Ruhe läßt, bis er eine Gruppe gegen die Linken beisammen hat usw. Dieser Partei seine Stimme zu geben oder gar beizutreten, muß dem Bürger angesichts dieser Umstände wirklich schwer fallen. Einigkeit muß also her, und die stellt der OR '85 her; nicht durch seinen Inhalt, denn der gibt jedem etwas, sondern durch die Form der Verabschiedung: einstimmig. Und so erweist es sich, daß die Berücksichtigung aller Standpunkte im OR '85 einen großen Vorteil mit sich bringt und ja wohl auch mit Bedacht geschah.

Und so präsentiert sich die SPD den Menschen, für die sie Politik machen will, einstimmig geschlossen. Damit diese nun auch wirklich SPD wählen, sollen nach den Vorstellungen der SPD ihre Ziele die der Menschen sein, denn: „Wer politische Ziele festlegen will, muß wissen, wie die Dinge sind und was die Menschen wollen.“ Nachdem die SPD jedoch schon Ziele hat, nämlich Freiheit Gleichheit und Solidarität, sollten diese Ziele zweckmäßigerweise mit denen der Menschen identisch sein. Kein leichtes Unterfangen, diese Identität herzustellen, das merken auch die Verfasser des OR '85:

„Ebensowenig kann die Zielsetzung der Partei jedoch aus einer unverarbeiteten Addition spontaner »Basisforderungen« gewonnen werden. In den erforderlichen vielfältigen Vermittlungs- und Diskussionsprozessen auf allen Ebenen der Parteiorganisation liegt die wichtigste und zugleich die schwierigste Funktion, die von der Partei zu erfüllen ist.“ Fürwahr, eine schwere Aufgabe, doch das Ziel lohnt: „Je mehr Bürger unseres Landes im Sinne sozialdemokratischer Politik motiviert sind, um so geringer werden die Abstriche von den eigenen politischen Zielvorstellungen sein müssen.“ (S. 39)

„der in ihrem ersten und zweiten Vorsitzenden personifizierte Zwiespalt sozialdemokratischer Politik ...“ SPIEGEL: „Herr Brandt, während der letzten Landtagswahlen haben sich dem Wähler zwei sozialdemokratische Parteien präsentiert. Die Partei des Reformpolitikers Willy Brandt hält die Vision aufrecht, Staat und Gesellschaft könnten im Sinne der Vorstellungen der sozialliberalen Koalition von 1969 reformiert werden mit dem Endziel, der Bundesrepublik einen „demokratischen Sozialismus“ zu bringen. Die zweite Partei des pragmatischen Machers und Koalitionskanzlers Helmut Schmidt, muß Staat und Gesellschaft darauf vorbereiten, daß die öffentliche Hand sich einzuschränken hat, daß die Reform-Euphorie verflogen ist.“ BRANDT: „Wir vertreten den größten Teil dessen, was wir sagen, gemeinsam, und der eine fügt dem das hinzu, was sich besonders aus seiner unmittelbaren Verantwortung als Regierungschef ergibt.

BRANDT: „Dies ist nicht das, womit wir es zu tun haben. Unser Parteitag wird Beschlüsse fassen, die sich auch verwirklichen lassen – in der gegebenen Lage und auf mittlere Sicht. . . Und was den Orientierungsrahmen anbelangt, da werden wir den grundsätzlichen Teil verabschieden können ... Worauf es mir ankommt, ist zu sagen: Das wird nicht ein Parteitag der mittelfristigen Planung sein, so wichtig diese ist, sondern einer, der sich vorweg schlüssig geworden sein wird über seine Haltung zu einer konkreten, wenn auch eben auf manchen Gebieten nicht so furchtbar attraktiven und nicht auf alle gleich attraktiv wirkenden Politik ...“ (Spiegel Nr. 20, „Willy, schau nach vorn!“ Interview mit dem SPD-Vorsitzenden Willy Brandt) |

Die SPD stellt die Vertrauensfrage

Doch auch dem derartig „sozialdemokratisch motivierten“ Bürger bleibt nicht verborgen, daß die SPD, wo sie Politik macht, weit hinter ihren (inzwischen gemeinsamen) Ansprüchen zurückbleibt. Dem Bürger muß die SPD also den ihr eigenen Auseinanderfall von praktischer Politik und politischem Ideal erklären. Neigt dieser doch dazu, bei allen Reformversprechen der SPD so ohne weiteres auch Taten zu erwarten und sich abzuwenden, wenn diese ausbleiben. Da aber derartige Reaktionen sich als Schwanken in der Wählergunst für eine kontinuierliche SPD-Politik höchst nachteilig auswirken (und die Gefahr heraufbeschwören, daß die SPD mangels Regierungsmacht auch keinen Orientierungsrahmen braucht, geschweige denn einen bis 1985), muß der Bürger diese ihre Politik, die offensichtlich nicht genügend für sich selbst sprechen kann, erläutert bekommen, oder, wie es so schön in der Sprache des OR '85 heißt:

„Da jede staatliche Politik in der DEMOKRATIE von der ZUSTIMMUNG DER BÜRGER abhängig ist, ist sie zugleich anfällig gegenüber der unberechenbaren Dynamik politischer Enttäuschungsreaktionen. Für eine sozialdemokratische Strategie reicht es daher nicht aus, Regierungsverantwortung in Bund, Ländern und Gemeinden zu erringen... Auf mittlere und längere Sicht hat sozialdemokratische Politik auch auf der staatlichen Ebene nur dann Erfolgschancen, wenn sie mit einer breit und langfristig angelegten Vertrauensarbeit unserer Partei in der Bevölkerung einhergeht.“ (S. 38).

„Vertrauensarbeit“ ist also das Stichwort für jeden Genossen, wahrlich keine leichte Arbeit, hat sie doch dem Bürger auszureden, einfach so nach seinem Gusto zu wählen, sondern in jedem Falle SPD. Da der Bürger aber seine Interessen öfter bei anderen Parteien besser aufgehoben bzw. bei der SPD zurückgestellt sieht, muß er eben die Erfüllung dieser Interessen als unrealistisch begreifen.

„In diesem Vermittlungsprozeß liegt zugleich ein wichtiger Beitrag zur längerfristigen Orientierung der Bevölkerung über die Grenzen“ staatlicher Handlungsmöglichkeiten und damit zum Abbau unrealistischer Erwartungen und irrational gesteigerter Reaktionen bei der Enttäuschung solcher Erwartungen.“ (S. 39)

Und damit ist die Katze endlich aus dem Sack. Trotz wissenschaftlichem Brimborium ist nicht mehr zu vertuschen, was die Vertrauensarbeit eigentlich soll: den Bürgern hinter die Ohren schreiben, daß das Machbare eben nur machbar ist und sie dann auch aufhören müssen, mehr zu fordern und zu erwarten. Von den vielfältigen „Vermittlungsprozessen“ von oben nach unten und dem Aufgreifen von „Basisforderungen“ bleibt nur eines: Der Anspruch der SPD, zu bestimmen, was politisch drin ist, was eine „realistische Erwartung ist“.

Weil aber die Bürger dazu neigen, immer zuviel zu wollen, muß sozialdemokratische Politik ihnen erst einmal beibringen, sich gefälligst zu bescheiden. Die Bürger müssen erstmal lernen, sich im Machbaren einzurichten, bevor die SPD für sie Politik machen kann und deshalb muß den Bürgern nachdrücklich gesagt sein, was Solidarität heißt: Solidarität heißt schließlich, nicht alles zu wollen, sondern den anderen auch mal etwas wollen zu lassen, heißt Verzicht leisten und sich mit Idealen bescheiden.

Alle Aufforderung, für die eigenen Interessen aktiv zu werden, alles Kampfgeschrei an der Basis, alle Ermunterung, sich zu aktivieren und die Probleme selbstverantwortlich zu lösen, wird somit geständig. Es kommt darauf an, daß der Bürger sich mit dem Bestehenden abfindet, indem er an allem etwas auszusetzen haben soll; kurzum: Sozialdemokrat wird, weil es das einzig realistische ist!

Schade nur, daß der Bürger den Realismus allzuoft übertreibt: Was zurückhaltend und mit leisem Tadel als „Enttäuschung kurzfristiger Erwartungen“ umschrieben wird, ist die adäquate Reaktion des sich gefoppt fühlenden Bürgers auf eine Politik, die ihn beständig zum Mittun auffordert, ihm suggeriert, die Erfüllung seiner Wünsche hänge nicht zuletzt davon ab, daß er sich für sie einsetze und ihm mit ihrem Scheitern demonstriert, daß „seine Lage (die) einer umfassenden, aber weitgehend undurchsichtigen Abhängigkeit“ (S. 37) ist. Und da die Reformfummelei zu nichts geführt hat, liegt der Schluß nahe, sich ans bewährte Alte zu halten, der Wille zur Veränderung schlägt um in die Verteidigung des Bestehenden. So finden dann jene ein geneigtes Ohr, die mit dem Hinweis auf die gescheiterten Reformbemühungen den Appell verbinden, am Bewährten festzuhalten.

Daß die Illusionen schwinden, ist kein Anlaß zur Freude. Wer sich von der SPD trennt, tut dies nicht, weil er den irrationalen Realismus ihrer Politik durchschaut hätte, sondern das Scheitern der SPD ist ihm Anlaß zu der Annahme, nicht die Veränderung, sondern das Bewahren tue not.

| Alle Zitate, soweit nicht anders vermerkt, aus: Zweiter Entwurf eines ökonomisch-politischen Orientierungsrahmens für die Jahre 1975 bis 1985, Herausgeber: Vorstand der SPD, Bonn, abgekürzt OR '85. |

aus: MSZ 5 – 1975