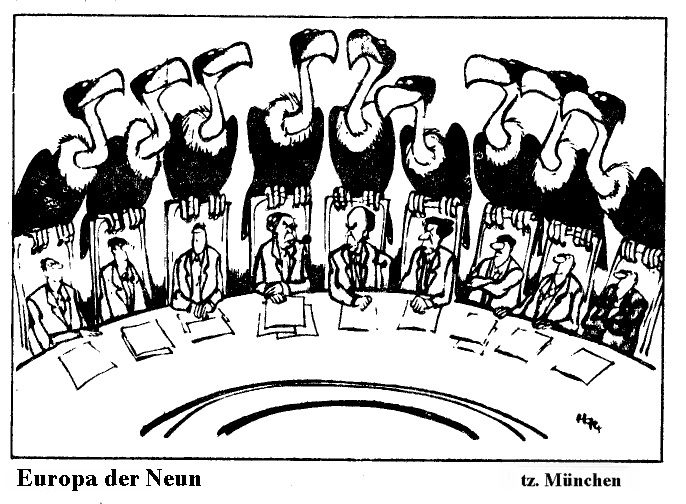

EG: Europa des Kapitals

Wissen die Zeitungen Erfreuliches von der Europäischen Gemeinschaft zu berichten, dann ist es meistens politischer Natur: die Regierungschefs haben freundlich miteinander gesprochen, sie haben ein gemeinsames Vorgehen besprochen oder doch ins Auge gefaßt, oder doch zumindest ihr Bedauern ausgedrückt, daß es momentan nicht möglich sei. Möglich ist es dann immer nicht, weil – und hier berichten die Zeitungen von Unangenehmem – weil die Regierungschefs bzw. die diversen Kommissionen sich zur Zeit in den Haaren liegen und Jeder für sein Handeln gute Sachzwänge anführen kann – und gemeint sind damit immer wirtschaftliche Zwänge.

Wie sehr die Wirtschaftszwänge die Staatsmänner einer Wirtschafts- und politischen Union aufeinander hetzen können, zeigen jüngste Beispiele: der Weinkrieg zwischen Frankreich und Italien, die Auseinandersetzung um die Rohstoffkonferenz zwischen Großbritannien und der BRD.

Nicht nur hier geht der Streit oft sehr tief und wird scharf ausgetragen. Da für die beteiligten Länder viel auf dem Spiel steht, greifen sie unbedenklich zu Maßnahmen, die den von ihnen eingegangenen Vertrag eklatant verletzen. Zwar wird dann Brüssel als Schiedsstelle angerufen, aber immer geben die getroffenen Maßnahmen zu erkennen, daß sie sich davon nicht beeindrucken, geschweige denn ändern lassen – und die weisen Schiedssprüche der Schiedsstellen sind auch danach.

Bei all dem kommt jedoch keine der streitenden Parteien auf den Gedanken, die Mitgliedschaft aufzukündigen, noch schlägt jemand ernsthaft vor, zumindest einen der Streithähne hinauszuwerfen.

Die Lösung besteht also darin, nach Regelungen für den Vertragsbruch zu suchen, neue Daten zu setzen, woraus sich dann ein Kompromiß ergibt. Was heißt: die vertragsbrechende Partei muß von dem, was Grund für die vertragsverletzenden Maßnahmen war, etwas zurücknehmen, auf vollständige Durchsetzung verzichten, steht sich andererseits aber immer noch besser, als wenn sie sich vorab den existierenden Vertragsbedingungen unterworfen hätte, Die Regelung des Vertragsbruches ist dann als Bewahrung des Bündnisses zu feiern. Was wiederum heißt: Streit und Vertragsbruch muß es in der EG geben — ebenso aber auch die Versöhnung.

I. Ein Vertrag, der allen nützt

Das Vertragsverhältnis der „europäischen Partner“ hat also die seltsame Eigenheit, gerade in der Verletzung sich immer wieder durchzusetzen.

Den Vertrag gibt es, weil jede daran beteiligte Nation daraus einen Nutzen für sich erwartet: Was schon die Präambel, üblicherweise der Ort der Beteuerung von Uneigennützigkeit, Völkerversöhnung und Friedensliebe, zum Ausdruck bringt, wenn sie folgende Übereinkunft der Staatsrepräsentanten verkündet:

„… entschlossen, durch gemeinsames Handeln den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt ihrer Länder zu sichern, indem (!) sie die Europa trennenden Schranken beseitigen, in dem Vorsatz, die stetige Besserung der Lebens- und Beschäftigungsbedingungen ihrer Völker als wesentliches Ziel anzustreben, in Erkenntnis der bestehenden Hindernisse …“

Das heißt freilich nichts anderes, als daß man seinen Vorteil beim anderen sucht, sich von diesem eine Subvention für das eigene Wirtschaftswachstum erwartet. Machen nun 6 bzw. 9 Vertragspartner miteinander, was sie vorher isoliert gegen einander gemacht haben, müßte es schon mit seltsamen Dingen zugehen, wenn die wechselseitigen Vorteile so reibungslos sich ergänzten, daß der Nutzen des einen Staates zum Nutzen des anderen komplementär sich verhielte und dies reihum.

Als ein Werk, das die Einsichten realistischer Staatsmänner geprägt haben, baut der Vertrag denn auch auf dem auf, was das normale Verhältnis kapitalistischer Staaten untereinander ausmacht: auf jeden Paragraphen folgt mindestens ein Unterparagraph, der den Leitsatz unschädlich macht, wenigstens die Möglichkeit dazu einräumt. Das Kernstück der E(W)G, die Zollunion, drückt dies in unnachahmlicher Manier aus: die hier tatsächlich tiefgreifende Veränderung in den Außenhandelsbeziehungen der jeweiligen Staaten, die die Aufhebung der Zollschranken und die Schaffung des einheitlichen europäischen Marktes anstrebt, läßt auf jeden Artikel eine Bestimmung folgen, die den einzelnen Staaten die Möglichkeit einräumt, wieder mit eigens geschaffenen Zöllen zu operieren und zwar mit dem Argument des nationalen Wohls. Nicht daß es solcher Unterparagraphen bedürfte, um den Staaten ihr eigenständiges Handeln zu ermöglichen: Die vertragliche Kodifizierung dessen bedeutet nichts anderes, als daß man am Vertrag trotz aller Schwierigkeiten festzuhalten gedenkt die Streitereien als notwendige von vornherein mit einrechnet und darüber nicht den Bruch riskieren will, die Beibehaltung der Zollunion beispielsweise trotz aller Ausnahmeregelungen also eine Angelegenheit allgemeinen Interesses und damit von grundsätzlichem Vorteil für alle Nationen ist – zumindest bis jetzt noch.

Die Tatsache der nationalen Souveränität hat in diesem Vertrag, der dauernd von Einheitlichkeit und Gemeinschaft schwafelt, ihre gebührende Stellung, was sich noch an einem Punkt demonstrieren läßt, wo die Neuregelung auf den ungeteilten Beifall aller stieß – die Freizügigkeit der Arbeitskraft:

„Sie (die Freizügigkeit) gibt – vorbehaltlich der aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit (!) gerechtfertigten Beschränkungen – den Arbeitnehmern das Recht …“ (Art. 48,2)

Die Machtverhältnisse zwischen den EG-Ländern schlagen sich nieder in der Rede von der anderen Mentalität der Südländer einschließlich deren unhygienischeren Lebensweise. Es drückt sich darin in ideologischer Form die Schutzfunktion derjenigen Staaten aus, die Profit aus ausländischer Arbeitskraft schlagen, Schutz vor möglicherweise lästig werdenden Arbeitermassen, die insbesondere zu Zeiten der Arbeitslosigkeit mit Messern auf Bahnhöfen herumlungern.

Macht man also einen Vertrag, der den Nutzen der einzelnen Staaten im Auge hat – und die offene Formulierung der Präambel zeigt, daß man sich wirklich einen Nutzen erwartet und auch zu realisieren gedenkt dann ist damit zum einen gesagt, daß die Staaten einander brauchen, zum anderen aber deswegen immer wie der kollidieren Die Vermehrung des nationalen Reichtums ist ein Ding, wofür man die anderen braucht und gebraucht, wofür man andererseits zwangsläufig eine Abhängigkeit auf sich nehmen muß. Die EG ist für die beteiligten Staaten eine Notwendigkeit, in ihrem Vorteil, den sie den Einzelnen bringt, zugleich ein Hemmnis. Zur Gemeinschaft gehört die Feindschaft und umgekehrt.

Die Einhaltung des Vertrags ist also ein ständig neu zu regelndes Verfahren, und dieses muß ausgehandelt werden zwischen den Politikern der betroffenen Staaten Die regelmäßigen Konsultationen der Regierungschefs (zwischen Frankreich und der BRD eigens im „Deutsch-Französischen Freundschaftsvertrag“ ausgemacht) wie auch die Blitzkonferenzen tragen dem Rechnung, Und auf den Gedanken, für die Einhaltung des Vertrags eine europäische Armee gegen sich selbst aufzustellen, sind sie noch nie gekommen, wäre ja auch verrückt, wo es doch um eine friedliche wirtschaftliche Weiterentwicklung geht. Abgesehen davon hat jeder Staat seine eigene Streitkraft.

II. Einigkeit macht stark

Das nun 18jähnge Bestehen der EG sagt deutlich genug, daß die Partnerstaaten die Schwierigkeiten miteinander sich nicht aus Spaß, geschweige denn aus völkerfreundschaftlichem Idealismus aufhalsen. Der Vorteil, den sie offensichtlich aus der Gemeinschaft ziehen, ist in Artikel 29 genau beschrieben:

„Geht . . . von folgenden Gesichtspunkten aus:

a) der Notwendigkeit, den Handelsverkehr zwischen den Mitgliedsstaaten und dritten Ländern zu fördern;

b) der Entwicklung der Wettbewerbsbedingungen innerhalb der Gemeinschaft, soweit diese Entwicklung zu einer Zunahme der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen führt;

c) dem Versorgungsbedarf der Gemeinschaft an Rohstoffen und Halbfertigwaren; hierbei achtet die Kommission darauf, zwischen den Mitgliedsstaaten die Wettbewerbsbedingungen für Fertigwaren nicht zu verfälschen;

d) die Notwendigkeit, ernsthafte Störungen im Wirtschaftsleben der Mitgliedstaaten zu vermeiden und eine rationelle Entwicklung der Erzeugung sowie eine Ausweitung des Verbrauchs innerhalb der Gemeinschaft zu gewährleisten.“

Die Bildung eines Wirtschaftsblocks ergibt sich – und darum steht der Punkt a) auch am richtigen Ort – aus der Unterlegenheit der sich zusammenschließenden Staaten. Unterlegenheit auf dem Weltmarkt, auf dem die USA lange genug als absolut vorherrschende Weltmacht auftraten, die Bedingungen des Welthandels und die Aneignung fremden Reichtums diktieren konnten und auch noch können. Die EWG entstand also aus dem Konkurrenzverhältnis der europäischen Industriestaaten zu den USA. Dem widerspricht nicht, daß der Zusammenschluß anfangs von den USA unterstützt wurde: diese versprachen sich davon einen gefestigten Bündnispartner zu Zeiten des „Kalten Krieges“. Wie sehr diese Überlegung der Amerikaner ins Schwarze traf, zeigen die Klagen, die die Yankees in nun immer zunehmenderem Maße über den Bündnispartner führen: sein politisches Handeln gefährde das Bündnis (Nato) und die Einheitlichkeit des Westens. Gesagt ist damit, daß eben ein starker Bündnispartner und damit ein unangenehmer, Konkurrent aus der EWG wurde; diese war unter anderem nicht unwesentlich beteiligt am Verfall des US-Dollars als Weltleitwährung Wie sehr die Gemeinschaft ihrer Aufgabe gerecht wurde, zeigt sich darin, daß die USA heute um Kompromisse und Beteiligung nachsuchen

Die Macht der USA einzuschränken, ist natürlich nicht Selbstzweck der Europäischen Gemeinschaft, sondern es geht ihr darum, die amerikanischen Vorteile im Welthandel insbesondere beim „Versorgungsbedarf der Gemeinschaft an Rohstoffen und Halbfertigwaren“ zu den eigenen zu machen. Die kontinuierlich wachsende Liste der „assoziierten Länder“ demonstriert, daß diese Länder der sogenannten Dritten Welt nun eine Alternative haben, an welche Wirtschaftsmacht sie ihren Reichtum abführen wollen.

Die Vorteile der „Assoziierung“

„Das Wirtschaftspotential der Europäischen Gemeinschaft ist heute ein Machtfaktor, der der l SA mit Erfolg die Vormacht auf den Märkten der Welt streitig macht.“ (SZ, 27. 5. 74)

In Thesen hat unsere Bundesregierung ihre imperialistischen Vorstellungen fixiert. These 1, Satz 1, lautet: „Auch für die Entwicklungspolitik trifft der Grundsatz der Kontinuität und Konzentration zu.“ Im Gegensatz zu Frankreich und Großbritannien, die durch ihre alten Kolonien beste Möglichkeiten „wirtschaftlicher Zusammenarbeit“ haben, muß die BRD diese erst herstellen. Deshalb dringt die BRD auf eine gemeinsame Entwicklungspolitik der EG.

Auf welcher Grundlage die EG hier zuschlagen soll, dazu spricht das Assoziierungsabkommen mit den 17 afrikanischen Staaten und Madagaskar eine deutliche Sprache. Neben der wirtschaftlichen Kooperation mit den Entwicklungsländern geht es darum, welches EG-Land aus dieser Kooperation den größten Nutzen zieht.

Nach allgemeinem BlaBla über wirtschaftliche Zusammenarbeit wirds ernst: Ab Art. 3 geht es immer nur um das eine – „wirtschaftliche Gleichbehandlung der EG-Länder im Warenverkehr“. Z. B. Art. 4. 1.:

„Erhebt ein assoziierter Staat auf seine für die Mitgliedstaaten bestimmten Er Zeugnisse Ausfuhrzölle, so dürfen diese Zölle weder rechtlich noch tatsächlich … zu einer unterschiedlichen Behandlung der Mitgliedstaaten führen.“

Was die „finanzielle und technische Zusammenarbeit“ (Art. 17ff) betrifft, so rührt jeden die Uneigennützigkeit der EG-Staaten:

„. . . zur Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der assoziierten Staaten …“ (Art. 17) „. . . wird während der Laufzeit dieses Abkommens (1970 75 d. Red ) zur Deckung der Kosten der gesamten Hilfe der Gemeinschaft ein Gesamtbetrag von 948 Millionen Rechnungseinheiten zur Verfügung gestellt.“ (Art. 18)

Die Liebe zu den Afrikanern geht sogar soweit, daß „748 Mio RE in Form nicht rückzahlbarer Zuschüsse“ (Art. 18) gewährt wird.

Mit diesen netten Summen sollen – na was wohl – Investitionen finanziert werden und wer diese durchführt, ist ebenfalls vertraglich fixiert:

„Die Teilnahme an Ausschreibungen Aufträgen und Verträgen für Maßnahmen, die von der Gemeinschaft finanziert werden, steht zu gleichen Bedingungen allen natürlichen und juristischen Personen der Mitgliedsstaaten oder der assoziierten Staaten offen.“ (Art. 26 1)

Wem dabei der Zuschlag gegeben wird, ist keine Frage, da es mit der Konkurrenzfähigkeit der „Entwicklungsländer“ bekanntlich nicht weit her ist.

Um die Entwicklungshilfe perfekt zu machen, wird auch der Zahlungs- und Kapitalverkehr geregelt (Art 31ff.) Eine Kostprobe dazu:

„1. Die assoziierten Staaten bemühen sich, … eine liberale Devisenregelung anzuwenden, wenn sie von in den Mitglied Staaten ansässigen Personen vorgenommen werden.

2. Die assoziierten Staaten behandeln die Staatsangehörigen und Gesellschaften der Mitgliedstaaten hinsichtlich ihrer Investitionen, sowie hinsichtlich des sich daraus ergebenden Kapitalverkehrs auf der Grundlage der Gleichberechtigung .“ (Art 39)

Endgültig zu Tränen gerührt ist der Leser des Vertragswerks daß es den Entwicklungsländern bei all diesen Vorteilen auch noch erlaubt ist, Verträge mit Dritten zu schließen.

Die Ziele der EG Entwicklungspolitik sind also zumindest vertraglich gesichert. Die ehemaligen französischen Kolonien werden auf gleichwertiger Basis der EG zur Ausbeutung freigegeben.

Weils so schön war, schließt die EG nach Ablauf dieses Vertrags am 31. 1. 75 gleich einen neuen (Abkommen von Lome, diesmal mit 46 (i.W. sechsundvierzig) afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten (sog AKP-Staaten). Wieder kennt die Großzügigkeit der EG keine Grenzen Genscher begeistert:

„Niemals zuvor hat eine so große Gruppe von Industrie- und Entwicklungsländern den Versuch unternommen, in völliger Gleichberechtigung (!) Rahmenbedingungen für die künftige Zusammenarbeit festzulegen.“ (Rede vor der UNO)

Getrübt wird diese Begeisterung momentan nur durch das Verhalten Großbritanniens, das erstens sein Commonwealth den anderen EG Ländern nicht so ohne weiteres öffnet und zweitens auch in der Rohstoff-Frage nicht mitziehen will.

Daß die EG Staaten dann an einem Strang, ziehen, wenn der Vorteil aller gesichert ist, wird in der Entwicklungspolitik allenthalben klar. Ein einzelner Staat kann nicht in genügendem Umfang die Ausbeutung der Entwicklungsländer betreiben (vgl. die 923 Mio RE!), kann somit nicht gegen die „Entwicklungshilfe“ der USA anstinken. Das Zusammengehen ist hier also für alle Beteiligten Notwendigkeit. Dies jedoch nur solange, solange der Vorteil für alle existiert. Die Einigkeit ist schnell dahin, wenn es gilt, Schaden vom eigenen Land abzuwenden Die Erdölkrise 1973 legt dafür beredtes Zeugnis ab. Die Niederlande standen frustriert in der Ecke.

Vereinigte Staaten von Europa sind unter kapitalistischen Verhältnissen gleichbedeutend mit Übereinkommen über die Teilung der Kolonien. Unter kapitalistischen Verhältnissen ist jede andere Basis, jedes andere Prinzip der Teilung als das der Macht unmöglich … Auf solcher Basis eine ,gerechte‘ Verteilung zu predigen, ist … kleinbürgerlicher, philiströser Stumpfsinn. Es kann nicht anders geteilt werden, als ,entsprechend der Macht‘. Die Machtverhältnisse ändern sich aber mit dem Gang der ökonomischen Entwicklung …“ (Lenin, „Über die Losung der Vereinigten Staaten von Europa“, 1915) „Es ist eine reaktionäre Losung, die ein zeitweiliges Bündnis der Großmächte Europas zur besseren Unterdrückung der Kolonien und zum Kampf gegen die sich schneller entwickelnden Länder Japan und Amerika bedeutet.“ (ebd.) |

Daß die EG zu einer so mächtigen Stellung auf dem Weltmarkt gelangen konnte, resultiert freilich nicht aus den Bestimmungen eines Vertrages, sondern setzt eine wirtschaftliche Gemeinsamkeit voraus, die vertragsmäßig dokumentiert und effektiviert wird Bei den beteiligten Staaten handelt es sich um kapitalistische und der Sprung vom assoziierten Land zum Mitgliedsland setzt einen ordentlichen Kapitalismus, der das Bündnis wirklich stärkt, voraus: Spanien bleibt ausgeschlossen, Italien steht auf der Kippe, Griechenland kann sich Hoffnung machen, wenn es auf dem eingeschlagenen Weg weitergeht. Die Gemeinsamkeiten der „Wirtschaftsstruktur“ erleben in der Wirtschaftsunion eine Unterstützung, die der Artikel 29 „Entwicklung der Wettbewerbsbedingungen“ und „Zunahme der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen“ nennt. Wettbewerben tun die Kapitalisten und von ihrer Fähigkeit, dies ordentlich zu tun, ist das Wohl der einzelnen Staaten wie auch das der Gemeinschaft abhängig. Die zur Erreichung der Weltmachtstellung und Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt eingerichteten Grundlagen der Gemeinschaft „sind denn auch nichts anderes als die Freiheiten des Geschäftemachens in der Gemeinschaft: freier Warenverkehr, Freizügigkeit der Arbeitskraft, Freiheit des Dienstleistungsverkehrs, Niederlassungsfreiheit und freier Kapitalverkehr. Der Zwang der kapitalistischen Produktion, sich ständig auszuweiten, erzwingt den Zusammenschluß der europäischen Staaten im gemeinsamen Interesse ihrer nationalen Kapitale – die Erweiterung des „Binnenmarkts“ für die Eroberung des Weltmarkts.

Mit der Einführung der Zollunion

„Grundlage der Gemeinschaft ist eine Zollunion, die sich auf den gesamten Warenaustausch erstreckt; sie umfaßt das Verbot, zwischen den Mitgliedsstaaten Ein- und Ausfuhrzölle und Abgaben gleicher Wirkung zu erheben, sowie die Einführung eines gemeinsamen Zolltarifs gegenüber dritten Ländern“ (Art. 9,1)

ist ein erster und entscheidender Schritt getan: für alle Kapitalisten der Partnerländer sinken die Kosten, steigt damit ihre Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt. Der Wegfall dieses Hemmnisses im Handel zwischen den EG-Staaten führt für die Unternehmen zu einer wesentlichen Erweiterung ihres Inlandsmarktes und schafft eine neue Form der Arbeitsteilung, die einen besseren Zugriff auf die „Produktionsfaktoren“ und damit eine im isolierten Nationalstaat in dem Maße nicht möglichen Steigerung der Produktion erlaubt. Die dem komplementäre Beseitigung von Schranken rechtlicher und bürokratischer Natur erhöhen ein weiteres Mal die Flüssigkeit des Kapitals, das Verlagern von Produktionsstätten an den kostengünstigsten Ort, das raschere Umherwandern des Geldkapitals bei seiner Suche nach alternativen Anlagemöglichkeiten und findet sein williges Ausbeutungsmaterial in der nun ungehindert die Grenzen über schreitenden Arbeitskraft.

Auch an die Politik muß man denken

Wie um die Bedeutung dieser Punkte zu betonen, wird im Artikel 29 unter d) noch einmal darauf hingewiesen: „Ausweitung des Verbrauchs innerhalb der Gemeinschaft“. Das heißt natürlich nicht, daß die Europäer mehr essen und mehr Auto fahren sollen, sondern daß die Unternehmen mehr Gewinne machen durch höheren Verbrauch. Oder anders: Wenn das Konsumangebot davon abhängig ist, ob die konsumfähigen Waren auch genügend Gewinn für die Kapitalisten abwerfen und nicht davon, ob sie überhaupt gebraucht werden (eine gerade in Krisenzeiten selbstverständliche kapitalistische Weisheit), dann ist auch die Erhöhung des Verbrauchs nur ein umschreibender Ausdruck für Erhöhung der Gewinne bzw. „rationellere Entwicklung der Erzeugung“.

Der Punkt d) ist aber anspruchsvoller geartet und zielt nicht auf platte Wiederholung ab. In der „Notwendigkeit, ernsthafte Störungen im Wirtschaftsleben der Mitgliedsstaaten zu vermeiden“, ist der Auftakt gegeben für alle späteren Artikel, die auf eine Verständigung der Staaten über die wirtschaftliche Entwicklung im europäischen Raum als ganzem, auf eine gemeinsame Wirtschafts- und Währungspolitik abzielen. Den Staaten macht sich die Notwendigkeit des gemeinsamen Vorstoßes auf dem Weltmarkt auch als Zwang geltend, ihre politischen Vorstellungen bzw. ihre Vorstellungen davon, wie es jeweils mit ihrer Wirtschaft weitergehen soll, zu koordinieren oder zumindest abzusprechen. Erinnert man sich des Anfangs, der Schwierigkeiten, die die EG ständig mit sich selbst hat, so wird deutlich, daß dies neben allen getroffenen wirtschaftlichen Vereinheitlichungsmaßnahmen ein eigenständiges Ziel sein muß.

Die Abhängigkeit des politischen Verständnisses der Staaten untereinander von den wechselnden wirtschaftlichen Erfordernissen haben mittlerweile gründlich mit der alten Illusion aufgeräumt, die wirtschaftliche Einigung sei nur ein Mittel für die wertmäßig doch so viel höherstehende politische Union. Die Gremien der politischen Einheit – insbesondere der Europarat – produzieren denn über die allgemeine Versicherung, Demokratie müsse herrschen, hinaus nichts als lächerliche Zukunftsvisionen und die notwendigen Floskeln für Einweihungsreden bei neuen Städtepartnerschaften – die ja nicht zufällig immer mehr zurückgehen. Nützlich machen können sich solche Gremien sonst nur noch beim offiziellen Nachvollzug von Vorschriften, die offensichtliche bürokratische Unsinnigkeiten ausräumen: gleiche Verkehrszeichen in allen Ländern, einheitlicher Europapaß – das kommt sich doch billiger.

III. Die Gefährdung der Einheit und wie man sie durchsetzt

Nun war an allen Punkten des gemeinsamen wirtschaftlichen Fortschritts immer schon zu vermuten, daß sie so selbstverständlich nicht sich verwirklichen. Wie der Volksmund sagt, hat eben alles seine Schattenseiten, jedem Vorteil folgt ein Nachteil auf dem Fuß – gerade die Verpflichtung, die die Staaten zum wechselseitigen Nutzen miteinander eingingen, bringen sie immer wieder dazu, besonders heftig miteinander zu streiten, was sogar soweit geht, daß die Zeitungen über Trübungen persönlicher Freundschaften (Helmut und Valery) zu berichten wissen.

Wenn ein Staat Zollschranken errichtet, dann will er seine Wirtschaft vor ausländischer Konkurrenz schützen und anerkennt zugleich, daß es die selbständige Entwicklung dieser Wirtschaft ist, die ihn zu Freundschaft oder Feindschaft gegenüber anderen Staaten treibt, die Zollschranken überflüssig oder notwendig macht. Mit der Schaffung einer Zollunion haben es die europäischen Staaten für ihre jeweiligen Wirtschaften als sinnvoller ansehen müssen, den möglichen Nachteilen der Beseitigung innerer Zollhemmnisse gegenüber den unleugbaren Vorteil eines gemeinsamen Auftretens auf dem Weltmarkt geringere Bedeutung zuzumessen: Europa als gigantische Zollbarriere, hinter der sich eine mächtige Exportindustrie herausbildet.

Wie aber schon die vielen Ausnahmeparagraphen und Übergangsregelungen im Vertrag deutlich machen, ist der Grund für die frühere Existenz der Zollschranken nicht verschwunden: die ungleiche wirtschaftliche Entwicklung der Mitgliedsstaaten ist nicht nur in verschiedenen Sektoren, sondern auch als gesamte Wirtschaftskraft spürbar, was sich vor allem in den unterschiedlich entwickelten Exportindustrien und damit den Handelsbilanzen ausdrückt. (Hier liegt ein wesentlicher Unterschied zu den USA: die europäischen Kapitale sind bedeutend mehr auf Export angewiesen als die USA.) Erschließen sich nun die Staaten ihren gemeinsamen Markt, so kann man keinem Kapitalisten befehlen – für ihn tat man ja alles – sich ganz auf den Weltmarkt, die sogenannten Drittländer, zu konzentrieren und die schönen neuen Bedingungen vehement auszunutzen – darauf wird er schon selber kommen – ansonsten aber die Kapitalisten der angeschlossenen Staaten in Ruhe zu lassen. Wenn man die „Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit“ und die Freiheiten des Geschäftemachens im Sinn hat, dann wird der Kapitalist erstere auch überall erproben und letztere sich jederzeit herausnehmen und seinen Konkurrenzvorsprung dort ausspielen, wo ihm Profit winkt. Das mag da noch relativ friedlich abgehen, wo für alle ein ordentliches Stück herauszuschneiden ist, nämlich bei den assoziierten Ländern, obwohl auch hier merkbare Unterschiede an Begeisterung festzustellen sind: die alten Kolonialmächte Frankreich und Großbritannien geben gezwungenermaßen äußerst einträgliche Monopolstellungen auf – weswegen die dortigen Volksseelen des öfteren über die idealistische Uneigennützigkeit ihrer Regierungen murren – , während die BRD jede neue Eingemeindung freudig begrüßt.

Zu ersten Differenzen führen die neugewonnenen Freiheiten aber dann, wenn sie auf Kosten einzelner Staaten gehen (müssen). Die unterschiedlichen nationalen Produktivitäten treffen ungehindert aufeinander und drohen, manche Gewerbe zu ruinieren, was nun mal nicht die Absicht der paktierenden Staaten war. Dem freundschaftlichen Akt des Vertragsabschlusses schleichen die Gehässigkeiten des verschärften Konkurrenzkampfes hintennach. Und da es sich bei diesem Vertrag um einen realistischen handelt – „entschlossen, durch gemeinsames Handeln den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt ihrer (!) Länder zu sichern“ – enthält er auch gleich alle Schranken, die wieder eingeführt werden können bzw. nach Bedarf müssen, um den „wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt“ der beteiligten Staaten zu sichern:

„Die Mitgliedstaaten (!) treffen alle geeigneten Vorkehrungen, um es ihren Regierungen (!) zu ermöglichen (!) ihre Verpflichtungen aus diesem Vertrag auf dem Gebiet der Zölle … zu erfüllen.“ (Art. 11)

Die Beseitigung der Zollschranken ist also eine zweischneidige Sache und wenn sie zu sehr ins Fleisch schneidet, hat jeder Staat anerkanntermaßen die Möglichkeit, sich zur Wehr zu setzen: die Mitgliedstaaten ermöglichen ihren Regierungen einfach nicht, die Verpflichtungen zu erfüllen. Allerdings sind die Möglichkeiten wiederum unterschiedlich: wirtschaftlich hochentwickelte Länder wie Frankreich und die BRD können ganz anders auftreten, als Holland oder Luxemburg, ist doch die Stärke der Gemeinschaft und damit der Vorteil eines jeden Staates gerade von den großen Wirtschaftsmächten abhängig In einer solchen Klemme eingezwängt, staut sich schnell böses Blut, und so erlebt das staunende Europa häufig das dramatische Schauspiel, daß die „Großmächte“ sich erbittert in den Haaren liegen, dann aber auch gemeinsam auf die anderen einschlagen, die Kleinen ohnmächtig, dafür um so lautstärker auf begehren, an Moral, Gemeinsinn und Fairness erinnern, deren Bedeutung sie in der folgenden Unterwerfung dann deutlich als bloß taktisches Manöver zu erkennen geben.

In den Stimmverhältnissen, die in den entscheidenden Gremien herrschen, ist die Differenz konsequent dargestellt: im Rat („Entscheidungsbefugnis“) haben Frankreich, die BRD und Italien 4 Stimmen (wobei sich die italienischen Stimmen mittlerweile als lästig herausgestellt haben dürften), die anderen zwei oder eine. Der Konfrontation wie dem Taktieren und heimlichen Stimmenkauf sind Tür und Tor geöffnet - und wenn es nicht klappt, kann man immer noch auf eigene Faust …

Die Kapitalisten merken natürlich, daß die ersehnten und erlangten Freiheiten auch den Konkurrenten zugute kommen, und sie schimpfen auf die EG bzw. ihren Staat, der sie so schutzlos dem freien Spiel der Kräfte aussetzte. Man erinnert sich früherer Zeiten und daß man einem Wirtschaftsblock gegen andere angehört, und so rückt der Pakt mit dem Gegner in Reichweite, zumindest kann man damit drohen. Zwar ergeben sich aufgrund der neuen Lage Schwierigkeiten.

„Dieser verdammte Binnenmarkt macht uns bei Verhandlungen mit anderen Staaten ziemlichen Ärger.“ (Industrie und EWG, 168)

doch wird der dringende Appell des Unternehmers an seinen Staat nicht ungehört verhallen. Da es ums Geschäft geht, heißt es nüchtern kalkulieren, und wenn sich die Situation nun so darstellt, daß mit dem Gegner mehr zu holen ist als im eigenen Bündnis, dann bietet sich ein Frontwechsel an. Da es ums Geschäft geht, sind die Bündnispartner auch nicht wirklich böse und anerkennen die nüchterne Kalkulation, die sie vielleicht selbst nicht frühzeitig genug anstellten bzw. noch anzustellen gedenken – deswegen wird die Gemeinschaft so schnell nicht auseinanderbrechen. Da es ums Geschäft geht, spielt es auch keine Rolle, in welchem ideologischen Lager der außereuropäische Nothelfer aufgetrieben wurde: „innerdeutscher Handel“. Togliattigrad und Röhrengeschäft Frankreichs mit der SU – dies ganz offen gegen die BRD – können eine so tiefe Freundschaft höchstens ankratzen.

Ob allerdings die Freundschaft nicht doch erheblich verflacht, wenn sich die Nothelfer als Staaten herausstellen. mit denen sich zunehmend gewinnbringende Freundschaften eingehen lassen – bei der KSZE zeigten sich die Comecon-Länder von ihrer freundlichsten Seite –, muß offenbleiben. Da die Freundschaft davon abhängt, was einem der Partner nützt im Vergleich zu anderen, bieten sich mittlerweile auch die weichgewordenen USA für konstruktive Gespräche an.

Dieses gewissen-, jedoch keineswegs prinziplose Treiben, tun sich die Staaten also aus einem sehr edlen Motiv gegenseitig an: es geht ihnen um das Wohl ihrer Volkswirtschaft. Zu deren Schutz und Förderung hatte man den Vertrag geschlossen, das Handeln der Kapitalisten bringt immer wieder die Differenzen hervor und prompt hält der jeweilige Staat seine schützende Hand darüber. Wieder einmal ist es der Vertrag, der die Abhängigkeit der Staaten von ihren Wirtschaften in wünschenswerter Deutlichkeit vorträgt:

Den Unternehmern werden alle möglichen Formen, sich in der Konkurrenz einen Vorteil zu verschaffen, also die Freiheiten des Vertrags zu unterlaufen (Absprachen, Monopolisierung, Diskriminierung), ausdrücklich verboten (Art. 85, 1,2), jedoch nur, um gleich wieder alles zu erlauben bzw. können die Verbote

„für nicht anwendbar erklärt werden ... (wenn die Maßnahmen der Kapitalisten) unter angemessener (!) Beteiligung (!) der (!) Verbraucher (!) an dem entstehenden Gewinn (!), zur Verbesserung der Warenerzeugung (!) oder zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen (!!) Fortschritts (!) beitragen ...“ (Art. 85, 3)

Gibt ein Staat den Unternehmern Beihilfen und Subventionen, so, um eine gewisse Rückständigkeit in der internationalen Konkurrenz auszugleichen. Dem freien europäischen Markt muß das widersprechen, deswegen können freilich trotzdem die entsprechenden Zahlungen geleistet werden, wenn sie der

„Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse (ca depend) oder zur Behebung einer beträchtlichen (kommt drauf an) Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaates“ (Art. 92, 37)

dienen. Der Rat darf das im Nachhinein gutheißen; tut er es nicht und ruft den Obersten Gerichtshof an, so kann dieser dem eigenmächtigen Staat alles mögliche verbieten:

„Stellt der Gerichtshof fest, daß ein Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus diesem Vertrag verstoßen hat, so hat dieser (!) Staat die Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofs ergeben.“ (Art. 171)

Womit dem Gerichtshof seine Ohnmacht bescheinigt ist und dem freien europäischen Markt, daß er von den Konkurrenzverhältnissen der Kapitale und dem daraus folgenden Handeln der Staaten reguliert wird. Die wirkliche Sanktion des Vertragsbruches findet also zwischen den Staaten unmittelbar statt, indem diese ihre eigene Wirtschaftsmacht ins Gefecht werfen oder ein Bündnis im Bündnis schließen, um den Störenfried zu maßregeln.

Wen wundert es noch, wenn das Harmonisierungsbestreben (Beseitigung rechtlicher und steuerlicher Unterschiede) nur schleppend sich entwickelt, gar des öfteren in Dissonanzen und Einführung neuer, disharmonierender staatlicher Vorschriften mündet, widerspiegeln doch diese Unterschiede die bestimmten Konkurrenzverhältnisse in den einzelnen Ländern.

Das verhinderte Bauernlegen

Noch auffälliger ist die Durchbrechung des Vertragsgedankens bei der Regelung der Landwirtschaft. Diese wird absolut nicht in den freien Markt überführt, sondern durch ein feinverästeltes Regelwerk gerade davon abgeschirmt. Der Vertrag stellt ganz ausdrücklich fest, daß die Landwirtschaft einiger Länder nur durch staatliche Hilfe überhaupt noch existieren kann, d. h.. bei geöffneten Grenzen an der ausländischen Konkurrenz zugrundegehen müßte. Das Problem der unterschiedlichen nationalen Produktivitäten wirkt sich auf diesem Gebiet so gravierend aus, daß die gesamte Landwirtschaft einzelner Länder überhaupt über die Klinge springen muß, wird dem nicht von Staats wegen entschieden ein Riegel vorgeschoben.

Daß die Propaganda für die EG-Agrarreform zum Nutzen aller nie eine reale Grundlage hatte, zeigt bereits das Vertragswerk:

,,Ziele der gemeinsamen Agrarpolitik sind:

a) die Produktivität der Landwirtschaft … zu steigern

b) auf diese Weise der landwirtschaftlichen Bevölkerung … eine angemessene Lebenshaltung zu gewährleisten

c) die Märkte zu stabilisieren

d) die Versorgung sicherzustellen

e) für die Belieferung der Verbraucher zu angemessenen Preisen Sorge zu tragen.“

| Alle Probleme sind hier friedlich versammelt. Produktivitätssteigerung heißt Freisetzung großer Teile der landwirtschaftlichen Bevölkerung; es kann also nur einem sehr geringen Teil eine „angemessene Lebenshaltung“ gesichert werden; diese Folge der Produktivitätssteigerung widerspricht aber der Erhaltung der kleinen Familienbetriebe. Stabilisierung der Märkte heißt entweder Durchsetzung der günstigsten Produktionsweise gemäß dem bekannten und beliebten Spiel von Angebot und Nachfrage, oder Mindestpreise und Subventionen, um die Landbevölkerung existenzfähig zu halten. Mit letzterem ist die Versorgung zwar sichergestellt, über angemessene Preise jedoch braucht sich niemand zu wundern. |  |

Wie die angestrebte Verbesserung der „landwirtschaftlichen Betriebsbedingungen“ aussieht, illustrieren die langjährigen Verhandlungen über Mindestpreise. Jeder Nationalstaat in der EG versucht, seine Bauern am Leben zu erhalten. Die Folge solcher Verhandlungen sind dann Mindestpreise, die sich jeweils am „schlechtesten Land“ orientieren, da jeder andere Preis die betroffene landwirtschaftliche Bevölkerung eines Staates ruinieren würde. So nimmt es nicht wunder, daß die EG-Preise der wichtigsten Nahrungsmittel einerseits bis zu 100 Prozent über den Weltmarktpreisen liegen und andererseits permanente Überschüsse produziert werden, da den Bauern die Abnahme zum Mindestpreis von Staats wegen garantiert ist. Der Weizenpreis z. B. ist nach zähem Ringen etwa zehn Prozent unter dem westdeutschen Preisniveau in Brüssel fixiert worden, die Differenz wird den BRD-Bauern vom Staat vergütet. Der Verbraucher hat das Nachsehen und der Staat sitzt auf seinem Weizenberg, auf Abhilfe sinnend. Ein Dr. Stuhler zerbricht sich mit ihm den Kopf:

„Der Zweck der Produktvernichtung besteht unter diesen Umständen immer darin, eine Entlastung des Marktes zu erreichen. Angesichts des Hungers vieler Millionen Menschen ist die Vernichtung von Naturrohstoffen moralisch nicht vertretbar Eine ökonomisch ebenso wirkungsvolle Maßnahme ist die Denaturierung, Vergällung und Inferiorisierung. Das heißt jedoch nicht Vernichtung. Angesichts des Hungers ist es ökonomisch sinnvoll, die durch das bestehende Preisgefüge entstandenen Überschüsse an Weizen durch Denaturierung auf den Futtergetreidemarkt umzulenken.“ (WiSt6 Juli 75)

Die Moral ist eine des Preisgefüges, ein Problem des Marktes also. Wenn man den Weizen produziert und dann so tut, als ob man ihn gar nicht produziert hätte, ihn nämlich „denaturiert", ist dieser Moral Genüge getan: alle haben ihren Preis erzielt, ohne daß man den Weizen ins Meer werfen mußte.

„Dem Sachverständigenrat ist kein triftiger Grund bekannt geworden, warum dies so bleiben müsse“, (Gutachten 74 Ziff. 309) setzt er doch voll auf den Marktmechanismus, der aber offensichtlich in der Landwirtschaft permanent außer Kraft gesetzt wird Alle Reformpläne, ob von Mansholt, Höcherl oder Schiller, reden von Produktivitätssteigerung und Erhaltung der nationalen Landwirtschaft. Warum?

Marktmechanismus plus Produktivitätssteigerungen würden die Vernichtung großer Teile der Landwirtschaft im EG Raum bewirken, das aber kann sich kein Nationalstaat erlauben, würde er doch damit bei verschiedenen Grundnahrungsmitteln in einseitige Abhängigkeit von anderen EG-Staaten geraten. Da die Kalorienzufuhr für die Arbeitskräfte nunmal notwendige Voraussetzung der industriellen Produktion im eigenen Land ist, kann die Nahrungsmittelproduktion nicht ausschließlich in die Hände anderer Staaten gelegt werden Zudem würden dann große Teile des nationalen Bodens brachliegen, nicht zur, wenn auch nur bescheidenen, Vergrößerung des nationalen Reichtums beitragen.

Obwohl in der BRD Landwirtschaft die Löhne relativ hoch sind, meist in unrentablen Familienbetrieben gearbeitet wird und die relative Fruchtbarkeit des Bodens auf weiten Strecken zu gering, das ganze gemessen an der normalen Profitindustrie ein permanentes Defizitgeschäft ist, wird die Landwirtschaft mit Korrekturen am Leben erhalten.

Die BRD zieht aus dem Dilemma der EG-Landwirtschaft, das hierzulande sehr zu spüren ist aufgrund ihrer mächtigen Wirtschaftsstellung, noch einmal eigenen Nutzen: Landwirtschaftsminister Ertl wird nicht müde zu betonen, daß die BRD zwar den größten Teil des EG-Agrarfonds finanziert, dafür aber die exportorientierte Industrie in den EG-Ländern freien Auslauf hat und das muß man sich schon was kosten lassen.

Die EG-Agrarpolitik ist also der praktische Ausdruck eines Staatenverbandes, in dem jeder Teilnehmer seinen Nutzen maximieren will. Die BRD zahlt bei der Landwirtschaft drauf und hält sich in der Industrieproduktion schadlos usw. … Der Gegensatz der Interessen kann also für die Landwirtschaft nur auf der Basis garantierter Mindestpreise ausgeglichen werden. Das Außerkraftsetzen der Marktgesetze in der landwirtschaftlichen Produktion ist Notwendigkeit. Obwohl dem Sachverständigenrat „kein triftiger Grund bekannt geworden ist", muß er an der bisherigen Politik feststellen:

„Die Markt- und Preispolitik wurde so angelegt, daß sie in erster Linie dem Ziel dient, den Landwirten eine angemessene Lebenshaltung zu sichern, die Ziele der Produktivitätssteigerung und der Versorgung der Verbraucher zu angemessenen Preisen traten demgegenüber in den Hintergrund.“ (jg 69 307)

In den Vordergrund treten dafür wechselseitige Erpressungsversuche. Der Streit ist auf Dauer programmiert. Italienisch-französischer Weinkrieg, Grenzausgleichsabgaben aufgrund geänderter Wechselkurse usw. plus moralische Sauce a la Dr. Stuhler.

Es verwundert so nicht, wenn häufig das Agrarproblem als das Bestimmende der EG angesehen wird. Und doch ist es nur ein Nebenproblem, das deswegen entsteht, weil es in der EG um etwas anderes geht – die Verbesserung der Kapitalverwertung – und dadurch die eh gefährdete Stellung der Bauern in ungekanntem Maße verschärft wird. Man erkennt daran, daß Landwirtschaft und Kapital einen Gegensatz darstellen,. der vom Staat so geregelt wird, daß er sich für die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Ordnung der notdürftigen Absicherung der Landwirtschaft annehmen muß.

„Wirklich lebendig ist der Europagedanke nur in der BRD“

Die Aufrechterhaltung der europäischen Ordnung ist also ein diffiziler Prozeß, bei dem die Partnerstaaten in allem, was sie tun, ihr Interesse an der Beibehaltung des bestehenden Zustandes zeigen. Der Vorwurf der Europafeindlichkeit macht die Runde, jedoch nur um das Bündnis zu kitten. Am Grund des Vorwurfs ist nichts zu ändern.

„In der Zwischenzeit hat sich jedoch gezeigt, daß die gleiche europäische Gesinnung, wie wir sie in Deutschland, in der BRD, konstatieren können, in den anderen Ländern der EWG nicht in gleicher Weise zu finden ist, da dort durch die politische Leitung eine stärkere Betonung der politischen, und das heißt eben heute noch: der nationalen Note erreicht wird.“ (Industrie und EWG, 164) –

man muß damit leben.

„Europa macht eine schwere Belastungsprobe durch. Es steht vor einer neuen Situation, die seine Schwächen und Abhängigkeiten grell ins Licht rücken, gleichzeitig (!) aber auch die Notwendigkeit seiner Einheit überdeutlich machen.“ (Europa Archiv, Bd. 29/74)

Und ein Repräsentant der Staatsmacht, die besonders auf Einheit dringt und zugleich den andern ein Dorn ist, sagt, was zu tun ist.

„Es gilt nun vor allem, der emotionalisierten Diskussion ein Ende zu bereiten, sich die gemeinsamen Interessen zu vergegenwärtigen und eine nüchterne Analyse der letztlich katastrophalen Konsequenzen der gegenwärtigen Tendenzen zu unternehmen.“ (Apel)

Immer wieder ist es die Bundesrepublik, die auf Einheit dringt und den Europagedanken hochhält, hat doch das deutsche Kapital von der Gemeinschaft entschieden am meisten profitiert und den Deutschen eine gewisse Vorherrschaft im europäischen Raum eingetragen.

„Der deutsche Handelbilanzüberschuß hat seit Jahren steigende Tendenz.“

Die Produktivitätsvorteile, unter denen die BRD nach dem 2 Weltkrieg wirtschaften konnte, erlaubten es ihr, Waren zu weitaus günstigeren Preisen auf dem Welt- und EG-Markt anzubieten als die übrigen Mitgliedstaaten; die terms of trade hatten sich zugunsten der BRD entwickelt. Dieses Verhältnis hatte sich in einer Reihe von DM-Aufwertungen und Abwertungen anderer Währungen niedergeschlagen und wäre noch eklatanter gewesen, hätten nicht die Deutschen ihre Anweisung auf fremden Reichtum im Ausland für Urlaubszwecke realisiert und hätte nicht die Bundesbank in ihren Tresoren fremde Währungstitel aufgehäuft.

Diese Aufhäufung stellt jedoch eine doppelte Gefahr dar

– für die anderen Staaten der EG, bedeutet diese Verschuldung doch eine ständig zunehmende Abhängigkeit, der sie nicht ewig durch Abwertungen (die ja nur Ausdruck einer geschwächten Wirtschaft sind) oder durch witzige italienische Vorschläge, nämlich alle Schulden an eine fiktive europäische Zentralbank zu überweisen, entkommen können;

– für die BRD selbst, ist doch der Zustrom an europäischen Devisen zwar eine Stärkung ihrer Macht, jedoch zugleich Schwächung der Partnerstaaten, von deren Wohlergehen zugleich die Festigkeit des Bündnisses abhängt, worauf die BRD wiederum angewiesen ist, Dieser Teufelskreis macht sich als Notwendigkeit geltend, den verschuldeten Staaten mit ihrem eigenen Geld immer wieder Kredite zu geben, also die Abhängigkeit nach beiden Seiten hin zu vertiefen.

Die unterschiedlichen nationalen Entwicklungen können zwar nicht beseitigt werden, es ist aber nach einer Form zu suchen, worin sich die immanenten Zentrifugalkräfte bändigen lassen und der Vorteil der Union bestehen bleibt Die Vorstellungen vom politisch geeinten Raum, insbesondere von der Vereinheitlichung der Wirtschaftspolitiken, tragen dem Rechnung, und konsequenterweise sind es die Deutschen, die dem am meisten nachhängen Sie wollen die Einheit als Unterwerfung der übrigen unter die deutsche Wirtschaftspolitik durchsetzen und greifen gerade in Krisenzeiten unbedenklich zu ziemlich eindeutigen Erpressungsmaßnahmen – zahlen sie nicht am meisten in die Gemeinschaftsfonds ein (vgl. den Streit um die Regionalfonds) und gibt ihnen nicht der Erfolg recht?

Die politischen Institutionen der Gemeinschaft sind der Ort, wo diese Gefechte ausgetragen werden: Versuche der gegenseitigen Beeinflussung, Drohung, öffentliche Demonstration. Darstellung der gewünschten Zukunftsperspektive finden dort statt.

Sicher machen die beteiligten Staaten ihre Eigenmächtigkeit nicht von der Entscheidung dieser Institutionen abhängig, umgekehrt ist es aber für sie durchaus von Interesse zu erfahren, welche Meinung die Partner zu bestimmten am nationalen Wohl aus gerichteten Maßnahmen haben, welche Gegenmaßnahmen sie androhen und wieviele man gegen sich hat. Für die Kalkulation des eigenen Handelns ist dies von großer Bedeutung, was sogar bewirken kann, daß bestimmte vertragsverletzende Maßnahmen angesichts der zu erwartenden Konterattacke aus der Erwägung in die Versenkung verschwinden. Elegant bewältigt man diese Affaire, indem man dies als Sieg des „europäischen Geistes“ feiert.

Dem Führungsanspruch der BRD widersetzt sich am entschiedensten Frankreich

„Die Exporte der BRD nach Frankreich übersteigen bei weitem ihre Importe.“ –

wissen sie doch genau, daß dieses Ansinnen der BRD darauf hinausläuft, die dem Bündnis innewohnende Notwendigkeit, die Eigenmächtigkeit der beteiligten Staaten in wichtigen Fällen des nationalen Wohls beizubehalten, auf die kalte Tour abzuschaffen, was gerade für Frankreich völlig unzumutbar ist. Schließlich hat Frankreich seit den Tagen de Gaulles wieder eine gesunde Basis für die „gloire francaise“: hohes Wirtschaftswachstum, Atomwaffen, gute Beziehungen zum Osten, die einzige Wirtschaftsmacht im Bündnis, die den Deutschen Paroli bieten kann.

Das einzige, worauf sich die Franzosen einlassen wollten, war eine Angleichung der Währungssysteme. (Es ist übrigens lustig, daß sich zu Zeiten des größten Streites die Ökonomen in zwei Lager teilten: die deutschen „Ökonomisten“ und die französischen „Monetaristen“. Es handelt sich eben um treue Staatsdiener.) Darüber werde eine Annäherung in der Wirtschaftspolitik sich schon noch einstellen. Gerade indem sich die BRD in den großen Währungsunruhen 70-71 daran hielt und die europäische Währungsschlange bildete, festigte sie ihre dominierende Rolle: das Prinzip der Währungsschlange ist ein Gleichbleiben der europäischen Währungs-Paritäten untereinander, wodurch die EG-Währungen einen festen Block gegenüber den anderen Weltwährungen bilden – funktionieren kann das nur, wenn die Zentralbanken wechselseitig die Währungen stützen bzw. ein Davonsteigen einer Währung verhindern. Da die Währungen nur Ausdruck der nationalen Kapitalentwicklungen sind, kam der Deutschen Bundesbank dabei die tragende Rolle zu. Durch die Währungsschlange verzichtete die BRD also darauf, den Partnern die harte Mark an den Kopf zu werfen und setzte in diesem Verbindungssystem zugleich ihre Vormachtstellung durch, durchaus zum Nutzen der Partner und zum eigenen Nutzen. Der innereuropäische Handelskrieg, dem deutschen Kapital aufgrund der errungenen Position sehr ungelegen, war vermieden. Frankreich zu keiner unüberlegten Reaktion gezwungen, denn es durfte die früheren Sprüche von der Währungseinheit waren zu dieser Zeit nicht kommod – aus der Schlange ausscheren und zusehen, ob es nicht vielleicht auf eigene Faust besser zurechtkäme.

Mittlerweile schlossen sich Frankreich und die USA (!) der Währungsschlange an und machten sie zur „großen Boa“, wie der humorvolle Ökonomenverstand das nennt. Die Krise kam der BRD gerade recht, um die „Anpassungshilfen für rechtzeitige Stabilisierungsbemühungen“ (Sachverständigenrat) wirkungsvoll anbieten zu können. Befriedigt stellt man fest, daß die anderen Länder, deren „Wirtschaftspolitik zu sehr auf Vollbeschäftigung (!) ausgerichtet ist“, sich eines besseren besonnen haben und „die Wirtschaftsentwicklungen wichtiger Partner gleichmäßiger verlaufe.“ (Sachverständigenrat).

„Sie brauchen Devisenhilfen. An diesem Punkt konnte der Bundeskanzler denn auch in Rom „leise brüllend“ die Hebel ansetzen.“ (Südd. Zeitung)

So hat die BRD Europa gerettet und die Einheit bewahrt In jeder Gemeinschaft braucht es eben einen starken Führer, der die auseinanderfliehenden Einzelwillen zum Wohle des Ganzen zusammenzwingt denn m der Gemeinschaft liegt die Stärke.

IV. Europa des Kapitals

Die Vermehrung des Reichtums, die die Mitgliedstaaten von ihrem Bündnis sich erwarten ist ein Anliegen, das sie energisch und keineswegs von falschen Skrupeln geplagt betreiben Auf der Suche nach Vorteilen in der übrigen Welt, gegen die man sich zusammenschloß, gelingt es ihnen, um die Länder der „3 Welt“ zu konkurrieren und so manche der eigenen Hegemonie unterzuordnen In dem die USA gezwungen sind, auf einigen Gebieten das Feld zu räumen, wird die Arbeitsteilung auf dem Weltmarkt neu geregelt: der Handel an dem sich die eroberten Länder nun beteiligen dürfen, wird bestimmt von den jeweils produktivsten Kapitalen, und indem sich diese Länder daran beteiligen, leisten sie ihren Beitrag zur Aufrechterhaltung des Feldes ihrer eigenen Ausbeutung.

Da die EG-Staaten ein lebendiges Interesse an den Ressourcen der assoziierten Länder haben, erzwingen sie deren Eintritt in die Weltmarktbeziehungen. ein Vorgang, den die Neulinge teuer bezahlen: die Abhängigkeit von den Bedürfnissen der kapitalistischen Staaten fordert – man erinnert sich, „zur Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der assoziierten Länder“ – eine immer stärkere Zuordnung der gesamten Wirtschaft dieser Länder auf die Bedingungen der Mitgliedstaaten, was sie wiederum immer tiefer in die Abhängigkeit hineintreibt.

Der Imperialismus in der spezifisch europäischen Form rekurriert auf die Beschränktheit der nationalen Kapitale, von denen jedes für sich allein zu schwach ist, die USA herauszufordern was Frankreich und Großbritannien lange nicht einsehen wollten bzw. sich dessen immer noch nicht sicher sind, während die BRD nun die Früchte der Bescheidenheit erntet. Da es aber um die Vermehrung des Reichtums der Kapitale geht, muß der Streit um die Art und Weise der Durchführung wie auch um die Beute eine notwendige Dauererscheinung sein. Die Stärkung der Wirtschaftsmacht, die Aufhebung der Konkurrenz zugunsten der gemeinschaftlichen Aktion auf dem Weltmarkt, verschärft die kapitalistische Konkurrenz überhaupt und zwingt die Staaten immer wieder, sich hinter neugeschaffenen Schranken gegen die eindringenden Bündnispartner zu verschanzen, gar diese offen anzugreifen. Gemeinschaftsbetonte wie auch Abwehrmaßnahmen der Regierungen ergeben sich somit aus reinem Selbsterhaltungszwang: wollen sie das Wohl ihrer Volkswirtschaften, die Profitabilität ihrer Unternehmen, bewahren, müssen sie das Bündnis befördern und zugleich auf die Sicherung ihrer nationalstaatlichen Souveränität bedacht sein.

Vermehrung des Reichtums ist also eine Phrase, die verschleiert, daß dies immer auf Kosten eines anderen geht, sei es in der übrigen Welt, sei es im eigenen Bündnis. Doch damit nicht genug. Der Nutzen, den die nationalen Wirtschaften aus der Europäischen Gemeinschaft ziehen, ist nie einer für das gewöhnliche Volk – wie es auch ausgehen mag, machen die Unternehmen ihren „europäischen“ Profit, so eben jene – unterliegen sie im verschärften Konkurrenzkampf, dann gehen die Lasten auf das Konto derjenigen, die für die Unternehmen nur arbeiten, denn die Arbeit ist das erste, was nicht mehr gebraucht wird.

Alle Errungenschaften der europäischen Einigung können wie immer, wenn die Kapitalverwertung verbessert und die Konkurrenz verschärft wird für diejenigen, die den Reichtum herstellen, nur Nachteile bringen:

Die nationale Kapitalistenklasse überwindet die Bindung an ihr heimisches Ausbeutungsmaterial, schafft die Verflüssigung der Arbeitskraft und eine industrielle Reservearmee gleichmäßig über ganz Europa

Die darin enthaltene Kampfmaßnahme gegen die eigene Arbeiterklasse hat ihre Ergänzung in der Möglichkeit die zunächst als Drohung gegen Widerspenstigkeit ausgesprochen werden kann, die Produktion dort hin zu verlagern, wo die Löhne am niedrigsten und die Schwierigkeiten mit den Arbeitern am geringsten sind: die EG ist somit auch eine Reaktion auf die Schranken der Kapitalverwertung, die das Kapital im eigenen Land an der Beschaffenheit der Arbeiterklasse findet: die Hindernisse maßloser Ausbeutung, die das Proletariat in langen gewerkschaftlichen Kämpfen aufgebaut hat, können nun wirkungsvoller angegriffen werden.

Die Gewerkschaften der EG wissen denn auch zu diesem Zusammenschluß nichts rechtes zu sagen, haben eine ambivalente Stellung: da sie Institutionen sind, die den Interessengegensatz von Arbeitern und Kapitalisten austragen, ihn zugleich als zur Gesellschaft gehörig belassen und die kapitalistische Gesellschaft und ihren Staat nicht angreifen, sind sie es einerseits zufrieden, wenn es „ihrem“ Staat und „ihrer“ Wirtschaft mithilfe des Bündnisses besser geht, andrerseits müssen sie aber auch feststellen, daß den erweiterten Kampfmöglichkeiten des Kapitals keineswegs eine gewachsene Macht der Gewerkschaften, ein europäisch einheitliches Auftreten der Arbeiter, entgegensteht im Gegenteil: die gewerkschaftliche Solidarität, so notwendig und zugleich immer in den eigenen Reihen gefährdet, sieht sich nun der zusätzlichen Erschütterung durch konkurrierende Arbeiter anderer Staaten gegenüber. Die halbherzigen Aufrufe des DGB zur Solidarität mit den ausländischen Kollegen drücken das Problem exakt aus.

Die gewerkschaftliche Haltung zur Wirtschaftsunion ist eine Unterform des staatsbürgerlichen Bewußtseins überhaupt: als an der Stärke seines Staates und dem Wirtschaftswachstum interessiert, entwickelt der Staatsbürger idealistische Vorstellungen über Völkerfreundschaft und Kosmopolitismus und er ist entschiedener Europäer, solange er sieht, daß es „seiner“ Wirtschaft besser geht als anderen; er muß jedoch merken, daß die Wirtschaftsunion für ihn selbst gar nichts bringt, was er sich so erklärt, daß die anderen Staaten sich ein größeres Stück vom Kuchen herausschnitten. Tiefste Skepsis und aggressiver Nationalismus gehören also ebenso zum europäischen Menschenverstand, was vom Staatsbürger oft zur Kritik an seinem Staat wird: er sei zu unentschlossen und lasse sich von anderen übervorteilen. Auf seine Weise zerbricht sich der gewöhnliche Mensch also den Kopf des Kapitalisten und kommt nicht auf den Gedanken, daß die ganze Veranstaltung mit seinen Wünschen, Vorstellungen und Interessen absolut nichts zu schaffen hat – es sei denn als deren Einschränkung.

aus: MSZ 9 – Januar 1976